感覚の意識的な同時性

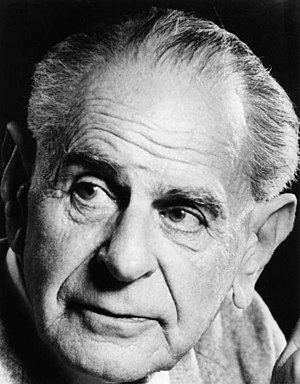

【初期誘発電位反応には、刺激の位置や感覚モダリティによって、5~40msの潜伏時間の違いがあるにもかかわらず、主観的には同時に意識される。(ベンジャミン・リベット(1916-2007))】意識的な皮膚感覚

↑↑

││刺激の正確な位置と、

││発生タイミングを決める

│└──────────────┐

事象関連電位(ERP)と呼ばれる │

皮質の一連の電気変化 │

↑意識感覚を生み出すために、 │

│500ms以上の持続が必要である。│

│ │

皮膚領域が「投射する」感覚皮質の特定の小さな領域で、初期EP(誘発電位)が局所的に発生する。

↑短い経路で14~20ms、長い経路で40~50ms後。

│

│

単発の有効な皮膚への刺激パルス

初期EP(誘発電位)の発生タイミング

(a)同じ体性感覚のモダリティの刺激でも、体の部位間の距離の違いによって、5~10ms(頭への刺激の場合)から、30~40ms(脚への刺激の場合)と差がある。

(b)異なる感覚モダリティ間で、同期した刺激を与えた場合、たとえば、銃の発射音と閃光を知覚する場合。視覚は、時間がかかり初期誘発反応の遅延は、30~40msになる(網膜内の光受容体⇒次々と神経層を通る⇒神経節細胞⇒視覚神経線維⇒視床⇒視覚皮質)。

(c)実験に当たっての注意事項1:身体の一つの部位へ非常に強い刺激が与えられた場合には、意識化に必要な脳の活動は極めて短い持続時間になる。この脳活動時間の差は、100~200msに及ぶ。これは、同時には感じられない(推測)。

(d)実験に当たっての注意事項2:皮質の表面に設置した電極で記録ではなく頭皮の記録で見られる最も速い大きな電位は、初期誘発電位反応ではなく、より遅いコンポーネントの反応である。このコンポーネントは、初期誘発電位反応よりも50~100ms長い潜伏期間がある。

「感覚の意識的な同時性 このことによって、実際に同調して与えられたさまざまな刺激が、どのように同調しているものとして意識的に感じられるかについて、重要で一般的な疑問が起こります。同じ体性感覚のモダリティの中で刺激を与えても、刺激を与える体の部位間の距離の違いによって、感覚経路の伝導時間が異なります。感覚メッセージの最も速い到達時間は、5~10ミリ秒間(頭への刺激の場合)から、30~40ミリ秒間(脚への刺激の場合)とばらつきがあります。(にもかかわらず)これら二つの部位への同調した刺激は、主観的には同調しているものとして感じられますから、30ミリ秒間程度の時間差は、主観的には重要ではないと考えるしかありません。その一方、身体の一つの部位へ非常に強い刺激が与えられた場合、(意識化に必要な)脳の活動は極めて短い持続時間ですみます。二つの異なる強さの刺激間での、この脳活動時間の差は、100~200ミリ秒間ぐらいです。このような(強度の違う)二つの刺激について、主観的な相対タイミングが研究されたことがあるかはわかりません。おそらく、同調したものとして感じられなかったのではないかと思います。いずれにしても、極めて短い脳の活性化時間で十分であるほどの強い刺激は、普通には起こりにくいと思われます。

それでは、異なる感覚モダリティ間で同期した刺激を与えた場合は、どうでしょうか? たとえば、銃を発砲して、発射音と閃光の両方が同時に現われる場合を考えます。もちろん、光は音よりも早く直進します。しかし、もし銃がほんの数フィート(1メートル弱)の距離で発砲されていたら、その移動時間の差はあまり重要ではありません(秒速1100フィート(約330メートル)のスピードだと、音は2フィート(約0.6メートル)離れた聞き手のところに約2ミリ秒で届きます)。身体への体性感覚刺激と同様、視覚刺激と聴覚刺激もまた、視覚皮質と聴覚皮質にそれぞれ速い初期誘発電位反応を引き出します。速い信号が視覚皮質へ届くための潜伏時間、または遅延時間は、他の感覚モダリティと比べて明らかに長くなります。それはなぜかと言うと、網膜内で光受容体から次々と神経層を通るのに余分に時間がかかり、それからようやく神経節細胞が発火し、視覚神経線維を経由して視床を通って視覚皮質へと神経インパルスを送るからです。ゴフら(1977年)の計測によれば、ヒトの脳における視覚の初期誘発反応の遅延は、30~40ミリ秒間です。

すべての感覚皮質部位において、初期誘発反応は、現在刺激を受けている末梢感覚地点または領域を表す小さな部位に限局されています。実際、皮質の表面に記録電極を設置してみると、感覚刺激に反応する末梢感覚要素からの速い入力を受ける皮質の「ホットスポット」でのみ、かなり強い初期誘発電位反応が記録されるのです。初期誘発電位反応は、頭皮につけた電極による記録では通常、はっきりと見出すことができません。なぜなら、電極がホットスポット上に設置されるとは限らないというだけではなく、局所的な皮質部位で生じる電位が皮質と頭皮の間にある組織の中で「ショートする」ことによって弱化し、大きく削減されるからです。その結果、頭皮の記録で見られる最も速い大きな電位は、(皮質の表面に設置した電極で記録した場合と違って)刺激への反応のうちでより遅いほうのコンポーネントとなります。このコンポーネントは、初期誘発電位反応よりも50~100ミリ秒間長い潜伏期間があり、さまざまな同時刺激における同期という問題を考える際には、これより後のタイミングで考えると間違える恐れがあります。

どちらにしても、真の初期誘発電位反応には、刺激の位置や感覚モダリティによって、5~40ミリ秒間の潜伏時間があります。にもかかわらず、もしすべての同時に与えられた刺激が、主観的に同期していると感じられるならば、この範囲の潜時のばらつきが主観的に重要であるとは脳は「考え」ない、と推測しなければならないでしょう。」

(ベンジャミン・リベット(1916-2007),『マインド・タイム』,第2章 意識を伴う感覚的なアウェアネスに生じる遅延,岩波書店(2005),pp.80-82,下條信輔(訳))

(索引:感覚の意識的な同時性)

|

(出典:wikipedia)

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。私たちは自発的な行為を、無意識の活動が脳によって「かきたてられて」始まるものであるとみなすことができます。すると意識を伴った意志は、これらの先行活動されたもののうち、どれが行為へとつながるものなのか、または、どれが拒否や中止をして運動行動が現れなくするべきものなのかを選びます。」

(ベンジャミン・リベット(1916-2007),『マインド・タイム』,第4章 行為を促す意図,岩波書店(2005),pp.162-163,下條信輔(訳))

(索引:)

ベンジャミン・リベット(1916-2007)

「時間 意識」の関連書籍(amazon)

検索(Benjamin Libet)

検索(ベンジャミン・リベット)

脳科学ランキング

ブログサークル

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。