人類全体への愛

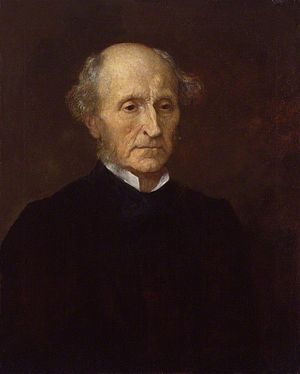

【この世界にある不幸との戦いへの参画は、気高い楽しみを与えるだろう。人類全体の幸福への献身は、自らの幸福を超越し得る。しかし、極めて不完全な社会では、徳自体が与えてくれるストア的な幸福もあり得よう。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】(b.1)~(b.4)追記。

(1.8)追記。

(1.6)自分の死後も存続する対象、とりわけ人類全体への愛情は、幸福の重要な要因である。

(a)愛情を欠いており、自分のことしか気にしない人たちは、それなりに幸運な境遇に恵まれていても、十分な快楽を見出さない。なぜなら、死が彼のすべてを失わせるからである。

(b)一方で、個人的愛情を注ぐ対象となるものを死後に残すような人、とりわけ人類全体に対する関心を持ちながら、人類全体の幸福を喜び不幸を悲しむことができる人は、死の間際でも、人生に対して生き生きとした関心を抱き続ける。

(b.1)この世界には、さらに是正し改善すべきものが多くある。

(b.1.1)貧困、病気など、避け難く、未然に防ぐこともできず、緩和することもできないと思われるような、様々な肉体的・精神的苦悩の源泉が存在する。

(b.2)運命の変転や自分の境遇について失望してしまう原因。

(b.2.1)甚だしく慎慮が欠けていること。

(b.2.2)欲が大き過ぎること。

(b.2.3)悪い、不完全な社会制度のために、自由が認められていないこと。

(b.3)改善への希望。

(b.3.1)これら苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろう。

(b.3.2)貧困は、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって、完全に絶つことができるだろう。

(b.3.3)病気は、科学の進歩と優れた肉体的・道徳的教育によって、有害な影響を限りなく縮小できるだろう。

(b.4)自己犠牲とは何か。

(b.4.1)なぜ、自らの幸福を犠牲にし得るのか。それは、他者の幸福や、世界の幸福の総量を増大、あるいは幸福の何らかの手段への献身だと信じるからである。

(b.4.2)「目的は、幸福ではなく徳である」は、正しいだろうか。しかし、自らの犠牲によって、他の人々も同じような犠牲を免れ得ると信じていなかったとしたら、その犠牲は払われたであろうか。

(b.4.3)誰かが、自らの幸福を完全に犠牲にすることによってしか、他の人々の幸福に貢献できないというのは、世界の仕組みがきわめて不完全な状態にあるときだけである。

(1.7)精神的涵養は、幸福の重要な要因である。

自然の事物、芸術作品、詩的創作、歴史上の事件、人類の過去から現在に至るまでの足跡や、未来の展望など、周囲のあらゆるものに尽きることのない興味の源泉を見出すことだろう。

(1.8)きわめて不完全な状態の社会における幸福の実現

(a)意識的に、幸福なしにやっていくことが、到達可能な幸福を実現することについての、最良の見通しを与えてくれる場合がある。「目的は、幸福ではなく徳である」。

(b)それは、宿命や運命が最悪であっても、それが人を屈服させる力を持っていないと感じさせてくれる。

(c)その結果、人は人生における災難について、過剰に不安を抱くことがなくなる。

(d)また、手の届くところにある満足の源泉を、平穏のうちに涵養することができるようになる。

(e)それは、死をも超越する。

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。

同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。

これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。

純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。

関心をひくものが多くあり、楽しむべきものが多くあり、さらに是正し改善すべきものが多くあるような世界では、このような適度な道徳的・知的資質をそなえた人なら誰でも、羨望の的となるようなあり方でいることができる。

悪法のためか他人の意志に従属しているために手の届くところにある幸福の源泉を使う自由を認められていない人でなければ、貧困、病気、愛する人の不親切、不徳、早世といった多大な肉体的・精神的苦悩の源泉のような人生における明白な害悪を逃れれば、この羨むようなあり方を必ず見いだすだろう。

それゆえ、この問題に関して重要な点はこれらの苦難と戦うことにあり、これらの苦難をまったく逃れることは稀有な幸運であり、現状では未然に防ぐこともできないし、多くの場合に目に見える形で緩和することもできない。

多少でも聞くに値する意見をもつ人ならば誰も世界の大きな明白な害悪の大部分はそれ自体除去できるものであり、人間に関わるものごとが改善され続けていくならば、最終的には狭い範囲までとどめることができるだろうということを疑わないだろう。

貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。

人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。

そのような方向へ発展することによって、私たちは自分たちの寿命を縮めるような危険を取り除くことができるだけでなく、より重要なことに、私たちの幸福が託されている人々を奪い去ってしまう危険も取り除くことができるのである。

運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。

すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。

これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。

とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。

これまでの議論によって、幸福なしにやっていくことを身に着けることの可能性と義務について反対論者が言っていることについて正しく評価することができるようになる。

たしかに、幸福なしにやっていくことは可能である。20人のうち19人が意識せずにそうしているし、現在の世界でもっとも野蛮の程度の低いところにいる人々でさえそうである。英雄や殉教者は自らの幸福よりも大切にするもののためにしばしば自発的にそうしている。

しかし、この大切なものが他者の幸福や幸福の何らかの要件でないとしたら、それは何なのだろうか。自分の幸福やそれを得る機会をまったく放棄することができるというのは気高いことであるが、この自己犠牲は結局のところ何らかの目的のためのものであるに違いない。

それはそれ自身が目的ではないし、もしその目的は幸福ではなく徳であり、それは幸福よりも良いものであるといわれたとしたら、英雄や殉教者が他の人々が同じような犠牲を免れうると信じていなかったら、その犠牲は払われただろうかと私は問うだろう。

自らの幸福を放棄することが同胞に何の恩恵をもたらさず、同胞の運命を自らのものと同じものにし、彼らをも幸福を放棄した人と同じ状態に置くことになると考えていたら、その犠牲は払われただろうか。

人生における個人的な楽しみを放棄することによって世界の幸福の総量を増大させることができるときに、楽しみを自ら放棄することのできる人々は本当に賞賛されるべき人々である。

しかし、何らかの他の目的のためにそうしていたり、他の目的のためにそうしていると公言したりしている人は、自分が念頭においているような禁欲主義者と同じ程度にしか賞賛に値しない。その人は人間が何が《できるか》についてのすばらしい証拠となるかもしれないが、人間が何を《すべきか》ということの実例には間違いなくならない。

誰かが自らの幸福を完全に犠牲にすることによって他の人々の幸福にもっとも貢献できるというのは世界の仕組みがきわめて不完全な状態にあるときだけであるが、世界が不完全な状態にあるかぎり、そのような犠牲をすすんで払う気持ちをもっていることは人間にとって最高の徳であるということを私は十分に認めている。

私はさらに、このような状態の世界では、逆説的な主張かもしれないが、意識的に幸福なしにやっていくことができるということが、到達可能な幸福を実現することについての最良の見通しを与えてくれると認めている。

というのは、このような意識以外には、宿命や運命が最悪であっても人を屈服させる力はもっていないと感じさせることで、人生のめぐりあわせから人を超然とさせるようなものはないからである。

ひとたびこのように感じれば、人は人生における災難について過剰に不安を抱くことがなくなり、ローマ帝国の最悪の時期に居合わせた多くのストア主義者のように、手の届くところにある満足の源泉を平穏のうちに涵養することができるようになり、それが不可避的に終焉をむかえるということだけでなく、いつまで続くかという不確実さについても気をもむことがなくなる。

ところで、功利主義者は献身という道徳が自分たちのものでもあるということを、ストア派や先験論者と同じくらい正当な権利をもって主張しつづけねばならない。

功利主義道徳論は他の人々の善のために自らの最大善を犠牲にする力が人間にはあるということを認めている。それはその犠牲それ自体が善であることを認めることを拒んでいるだけである。幸福の総量を増やさないか増やす傾向をもたない犠牲を無駄だとみなす。

それが称える唯一の自己放棄は、他の人々の幸福や幸福の何らかの手段への献身であり、ここでいう他の人々とは人類全体であったり人類の全体的利害によって限定される範囲内にいる個々人であったりする。」

(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-279,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:人類全体への愛,貧困,病気,改善への希望,自己犠牲)

(出典:wikipedia)

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:)

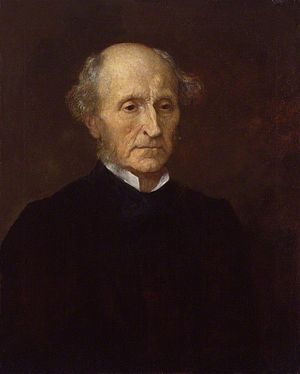

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)

ジョン・スチュアート・ミルの関連書籍(amazon)

検索(ジョン・スチュアート・ミル)

近代社会思想コレクション<京都大学学術出版会

(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-279,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:人類全体への愛,貧困,病気,改善への希望,自己犠牲)

|

(出典:wikipedia)

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)

ジョン・スチュアート・ミルの関連書籍(amazon)

検索(ジョン・スチュアート・ミル)

近代社会思想コレクション<京都大学学術出版会

「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」

「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「改革のターゲットは経済ルール

「改革のターゲットは経済ルール