動物との相互理解

【イヌと人間のトレーナーは、反応的な相互作用を通じて、お互いの意図を理解できるようになる。イヌの振舞いから推論して、イヌの行動を予言しようとする方法は、この理解に到達できない。(アラスデア・マッキンタイア(1929-))】「これらの点は、私たちが他の動物の種のメンバーの思考や感情を同定する場合についてもなんら変わりはない。ヴィッキ・ハーンは、人間のトレーナーとイヌとの間に相互理解の関係が育まれていく際、そこで何が生じているかについて、彼女自身の体験にもとづく第一級の資料を提供してくれている。〔それによれば〕まず最初の段階があって、そこにおいては、トレーナーはイヌの自発的な行動を矯正し、その結果、イヌはそうしてトレーナーの矯正に反応し、さらにはすすんでトレーナーの指図に従うようになる。続く第二段階では、トレーナーがしつけ用の首輪につけた紐を動かすようなことをしたときだけでなく、「お座り」とか「立て」とかいったりする場合にも、イヌはトレーナーの意図がわかるようになる。こうしていまやイヌはトレーナーのさまざまな意図に注意を払うようになり、他方でトレーナーは、イヌがときとして異なるしかたで反応する場合の、それぞれの場合におけるイヌの意図を理解するようになる。それゆえイヌは、たんに「お座り」ということばに反応することを学んでいるばかりでなく、トレーナーが「お座り」という際に何を意図しているのかも学んでいるのである。

『「お座り」ということばが、さまざまな状況に応じて多くのことを要求しているということがわかってくる……そのイヌは庭の真ん中でなら座るが、塀から1フィートのところでは座ろうとしない……落ち着いているときに座ることは、他のイヌから遊びに誘われているときに座ることとは違う……私は思いつくかぎりの、また、偶然が提供するかぎりの、できるだけ多くの異なる状況で彼女を座らせてみる』。とはいえ、すべてのタイプのお座りがそこで試されたわけではない。というのも、「水たまりの中で座ることは〔イヌにとって〕きわめて受け入れがたい」からである。「お座り」という概念の中に何が入るかということについてのイヌの理解は、それがある限界に達するまで拡大されていく。

続く第三の段階では、イヌは、いつもの行動パターンを変えることによって、イヌ自身の意図を伝達する。たとえばイヌはばかなまねをしたり、落ち着きのない様子を示したりする。そして、よく訓練されたイヌたちでさえ落ち着きのない様子を示しがちなのは、イヌたちに対してどのように反応していいかわからず、ましてやイヌたちとどのように意思疎通したらいいかわからないためにイヌを怖がっている人々が彼らに近づいてきたときである。そして、そのような人々こそ、ハーンが「生まれつきの噛まれ屋」と呼ぶ人々である。「生まれつきの噛まれ屋とは、イヌへの近づきかたが……〔知る前に知りかたを気にするような〕認識論に汚染されている人々のことである」。彼らは、イヌがどのようにふるまうかをそこから推論しうるような前提を発見し、イヌが彼らにかみつこうとしているかどうかを予言したいと思う人々である。認識論に汚染されると、それにかかった、あるいは汚染した人々は、イヌたちとの間に、あるいは他の種のメンバーとの間に、ただそうした種類の関係によってのみ彼らの思考や感情に関する解釈的な知識が得られる関係、すなわち、反応的な活動 respoisive activity のうちに表現される関係を築くことができない。そして、ヒトの小児であれ、イヌであれ、チンパンジーやゴリラであれ、あるいはゾウやイルカであれ、彼らとの反応的な相互作用から私たちが学ぶことこそが、動物に関するある種の哲学的理論に私たちが疑いの目をもって近づくことの根拠なのである。」

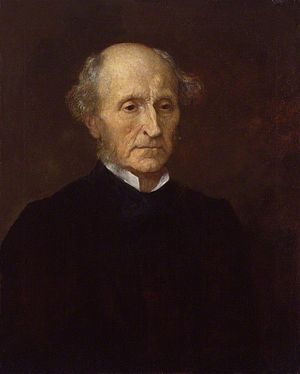

(アラスデア・マッキンタイア(1929-),『依存的な理性的動物』,第2章 動物という類に対比されるものとしてのヒト、その類に含まれるものとしてのヒト,pp.19-21,法政大学出版局(2018),高島和哉(訳))

(索引:動物との相互理解)

|

(出典:wikipedia)

「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」

「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」(アラスデア・マッキンタイア(1929-),『依存的な理性的動物』,第1章 傷つきやすさ、依存、動物性,pp.1-2,法政大学出版局(2018),高島和哉(訳))

(索引:)

アラスデア・マッキンタイア(1929-)

マッキンタイアの関連書籍(amazon)

検索(マッキンタイア)

依存的な理性的動物< 叢書・ウニベルシタス < 法政大学出版局

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」