思想・良心の自由など

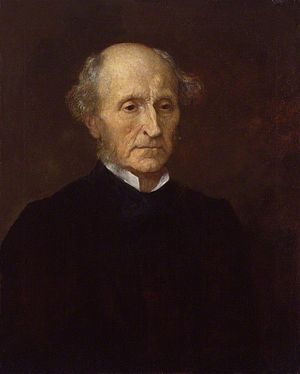

【他人が影響を受ける場合でも、自由で自発的な選択が可能な場合や、影響が間接的な場合には、個人の自由の領域である。例として(a)思想・良心の自由、(b)嗜好の自由、目的追求の自由、(c)団結の自由である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】(c)(d)(e)追記。

(2.2.3.2)ある人の行為が、本人だけに関係しており、他人には関係がないとき。

いかに奇妙な行為でも当人以外に無関係なら、妨害は不当である。また、いかに「良い」と思われる行為でも、忠告や説得を超える強制は不当である。その行為によって他人に危害が及ぶ場合のみ、強制は正当化される。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

(a)いかに奇妙な行為でも当人以外に無関係なら、妨害は不当である。

(i)各人は、自分自身の身体と心に対して、絶対的な自主独立を維持する権利を持っている。

(ii)ただし、子供や、法的に成人に達していない若者は対象にならない。

(b)ある人に、物質的にか精神的にか「良い」行為をさせたいとき。

(i)その当人にある行動を強制したり、ある行動を控えるように強制することは、正当ではない。ましては、その「良い」行為をしなかったことを、処罰するのは不当である。

(ii)忠告したり、理を説いたり、説得したり、懇願することは、正当である。

(c)他人に影響を与えるにしても、影響を受けているのが、自由に、自発的に、騙されたわけではなく、同意して行動に参加している人だけである場合も、「直接的な影響を受けない」ケースに含まれる。

(d)直接影響を与えるのが本人のみであっても、一般的に、本人に影響があることは、間接的には本人を通じて他人に影響を与え得る。

(e)個人の自由の領域の例

(i)良心、思想と感情、意見と感想の自由がある。

・実際的か思想的かを問わず、科学か倫理か宗教かを問わず、自由である。

・言論、出版などの表現の自由は、「他人に影響を与える部分」に入るが、思想の自由そのものと変わらないほど重要であり、実際には思想の自由と切り離すことはできない。

(ii)嗜好の自由と目的追求の自由がある。

・自由の結果は、本人が受け入れること。

・仮に、愚かか不合理か誤っていると思われたとしても自由である。

(iii)個人間の団結の自由がある。

・どのような目的ででも団結する自由が認められなければならない。

・団結にくわわる人は成人であり、強制や欺瞞によらないことが条件である。

「だが、個人と切り離したものとして社会を考えたとき、社会の利害にはせいぜいのところ間接的にしか関係しない分野の行動がある。個人の生活と行動のうち、本人にしか影響を与えないか、他人に影響を与えるにしても、影響を受けているのが、自由に、自発的に、だまされたわけではなく同意して行動に参加している人だけである部分のすべてがここに入る(ここで本人にしか影響を与えないとは、直接に直に影響を与えることがないという意味である。どのようなことでも、本人に影響を与える点は、本人を通じて間接には他人に影響を与えるからであり、このような間接的で付随的な影響を根拠とする反論については、第4章で扱う)。したがって、この部分は個人の自由の領域である。この部分に入るのは以下の点である。第一に、意識という内面の領域である。良心の自由がもっとも広い意味で認められなければならず、思想と感情の自由、意見と感想の完全な自由が、実際的か思想的かを問わず、科学か倫理か宗教かを問わず、すべての分野にわたって認められなければならない。言論、出版などの表現の自由は、個人の行動のうち他人に影響を与える部分に入るので、別の原理で扱うべきだと思えるかもしれないが、思想の自由そのものと変わらないほど重要であり、自由を認めるべきだとする根拠も大部分重なるので、実際には思想の自由と切り離すことはできない。第二に、この原理からいえることだが、嗜好の自由と目的追求の自由がある。自分の性格に適した人生を計画する自由、自分が好む行動をとる自由であり、その結果を本人が受け入れるのであれば、他人に害を与えないかぎり、愚かか不合理か誤っていると思われたとしても、他人に妨害されることなく自由に行動できなければならない。第三に、以上の個人の自由から生まれるものとして、同じ制限の下でではあるが、個人間の団結の自由がある。つまり、他人に害を与えないかぎり、どのような目的ででも団結する自由が認められなければならない。ただし、団結にくわわる人は成人であり、強制されたりだまされたりしていないことが条件である。

これらの自由がほぼ尊重されているのでないかぎり、どのような政治体制をとっていても、その社会は自由だとはいえない。そして、これらの自由が絶対的なものとして無条件に認められているのでないかぎり、その社会は完全に自由だとはいえない。自由という名に値するのは、他人の幸福を奪おうとしないかぎり、そして、幸福を得ようとする他人の努力を妨害しないかぎり、みずからの幸福をみずからが選んだ方法で追求する自由だけである。人はみな、自分の健康を自分で守る権利をもっており、身体の健康であろうと、頭や心の健康であろうと、この点に変わりはない。各人が自分の好む生き方を選べるようにする方が、幸福な生き方についての人びとの判断を各人に押しつけるよりも、人類は大きな利益を得られるのである。

この原則は新しいものではまったくなく、自明の理ではないかと思う人もいるだろうが、実際には、現在の世論や慣行の一般的傾向にこれほど真向から対立する原則はない。社会はもてる知識や能力を活用して、各人の社会的行動が理想の姿に近づくよう強いるために努力してきたが、個人的な行動に関しても、同じ努力を傾けてきた。古代の共和国は個人の行動を隅々まで規制する権限が政府にあると考えていたし、当時の哲学者はこの見方を支持していた。そう考えたのは、国民のひとりひとりが頭と身体を鍛えているかどうかが国にとって重大な関心事だったからである。強力な敵に囲まれた小さな共和国では、このような姿勢も当然だったといえるかもしれない。外国の攻撃や国内の反乱によっていつ滅亡しても不思議ではない状況にあり、ごく短期間、気を緩め、自制心を緩めただけで国の存亡が危うくなりかねないので、自由を認めれば長い目でみて好影響が得られるとしても、それを待つわけにはいかなかったのだ。これに対して現代では、国の規模がもっと大きいうえ、何よりも政教分離によって、良心の問題は宗教指導者が扱い、世俗の問題はこれとは別の政治指導者が管理しているので、個人の生活の細部まで法律で干渉することはできなくなった。しかし、道徳面での抑圧の仕組みがあり、社会に関係する問題よりも個人のみに関係する問題について、主流の意見からの逸脱に厳しい姿勢をとってきている。人びとが道徳感情を形作るときにもっとも強い影響を受ける宗教がほぼいつも、人間の行動をすべての面にわたって統制しようとするカトリック教会の野心か、そうでなければ清教徒の精神によって支配されてきたからである。そして、こうした過去の宗教にもっとも強く反対してきた現代の改革派にも、人びとの魂を支配する権利を主張する点で、教会や宗派に劣らない人がいる。とくにオーギュスト・コントがそうで、『実証政治学体系』で主張された社会制度は、法的な手段ではなく社会的な手段によってではあるが、個人に対する社会の専制の確立を目的としており、その厳しさは、古代の哲学者のなかでもとりわけ厳格な規律を求めた人が政治の理想として考えたものすら上回っている。

思想家のなかにはこのような主張があるが、世間一般の見方でも、世論の力によって、さらには法律の力すら使って、個人に対する社会の権力を不適切な分野にまで拡大しようとする傾向が強まっている。そして、いま起こっている変化はすべて、社会の力を強めて個人の力を弱めていこうとするものなので、個人に対する不当な干渉という害悪は、放置しておけば消えていくのではなく、逆にさらに手に負えないものになっていく状況にある。人間は支配者としてであろうが、市民としてであろうが、自分の意見と好みを行動の規則として他人に押しつけようとする傾向をもっており、この傾向は人間性に付随する最善の感情と最悪の感情のうちいくつかによって強く支えられているので、権力を制限しないかぎり、この傾向を抑制するのはまず不可能である。そして、権力は弱まっているどころか強まっているのだから、道徳的な確信によって権力の乱用に強い歯止めをかけないかぎり、現在の状況ではこの傾向がさらに強まっていくと覚悟しておかなければならない。」

(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第1章 はじめに,pp.31-35,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))

(索引:思想・良心の自由,嗜好の自由,目的追求の自由,団結の自由)

|

(出典:wikipedia)

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)

ジョン・スチュアート・ミルの関連書籍(amazon)

検索(ジョン・スチュアート・ミル)

近代社会思想コレクション<京都大学学術出版会