究極的目的と二次的目的

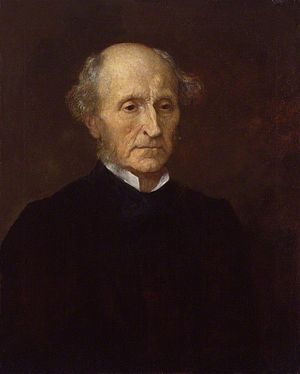

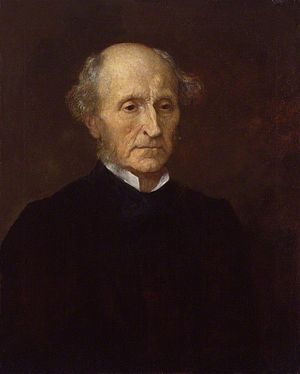

【理性による判断である義務や正・不正は、何らかの目的の連鎖と、行為が生み出す帰結によって評価される。究極的目的より導出されるはずの諸々の二次的目的・中間原理が、実践的には、より重要である。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】

(b)追記。

(1)利害関心がもたらす偏見や、情念が存在する。

(2)「義務」とは何か、何が「正しく」何が「不正」なのかに関する、私たちの考えが存在する。

(3)(1)偏見や情念と、(2)義務は一致しているとは限らない。

(4)義務の起源や性質に関する、以下の二つの考え方があるが、(a)は誤っており(b)が真実である。

(a)私たちには、「道徳感情」と言いうるような感覚が存在し、この感覚によって何が正しく、何が不正なのかを判定することができる。

(a.1)その感覚を私心なく抱いている人にとっては、それが感覚である限りにおいて真実であり、(1)の偏見や情念と区別できるものは何もない。

(a.2)その感覚が自分の都合に合っている人は、その感覚を「普遍的な本性の法則」であると主張することができる。

(b)道徳、すなわち何が正しく、何が不正なのかの問題は、理性による判断である。

義務や正・不正を基礎づけるものは、特定の情念や感情ではなく、経験や理論に基づく理性による判断であり、議論に開かれている。道徳論と感情は、経験と知性に伴い進歩し、教育や統治により陶冶される。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

(b.1)道徳は単なる感情の問題ではなく、理性と計算の問題である。

(b.2)道徳問題は議論や討議に対して開かれている。すなわち、他のあらゆる理論と同じように、証拠なしに受け入れられたり、不注意に選別されたりするようなものではない。

(b.3)道徳は、何らかの目的の連鎖として体系化される。

(i)行為の道徳性は、その行為が生み出す帰結によって決まる。

(ii)究極的目的、人間の幸福とは何かという問題は、体系的統一性、一貫性、純粋に科学的見地から重要なものである。しかし、これは複雑で難解な問題であり、様々な意見が存在している。

(iii)究極的目的から導出され、逆にそれを基礎づけることになる二次的目的、あるいは中間原理、媒介原理が、道徳の問題において重要な進歩を期待できるような、実践的な諸目的である。

(iv)このような二次的目的は、究極的目的については意見を異にしている人々の間でも、合意することがあり得る。なぜなら、人類は自分たちの「本性」について一つの見解を持つことが困難でも、事実として、現にある一つの本性を持っているだろうからである。

究極的目的、人間の幸福

↓

二次的目的、中間原理、媒介原理

↓

行為が生み出す帰結:行為の価値

(b.4)ベンサムは、自明のものとして受け入れることができ、他のあらゆる理論を論理的帰結としてそこに帰結させることができるような第一原理として、「功利性の原理」、あるいは彼の後の呼び方では「最大幸福原理」を置いた。

(5)以上から、どのように考えどのように感じる「べき」なのかという問題が生じ、人類の見解や感情を、教育や統治を通じて陶冶していくということが、意義を持つ。

(5.1)道徳論は、不変なものではなく、人類の経験がより信頼に値するものとなり増大していくことで、知性とともに進歩していくものである。

(5.2)倫理問題に取り組む唯一の方法は、既存の格率を是正したり、現に抱かれている感情の歪みを正したりすることを目的とした、教育や統治である。

「可能な範囲でベンサムの哲学の概要を述べてきたが、他の何にもまして彼の名前と同一視されている彼の哲学の第一原理、すなわち「功利性の原理」、あるいは彼の後の呼び方では「最大幸福原理」についてほとんど述べてこなかったことに読者は驚かれたかもしれない。

もし紙幅があれば、あるいはベンサムについて正しい評価を下すために本当に必要ならば、この主題について論じられるべきことが多くある。

道徳の形而上学について論じるのにより適当な機会に、あるいはこのような抽象的な主題についての見解を分かりやすくするのに必要な説明をうまくおこなうことができるような機会に、この主題について私たちが考えていることを述べることにしよう。

ここで私たちが述べておきたいのは、その原理についてはベンサムとほとんど同意見であるが、彼がその原理に対して与えた重要性の度合についてはそうではないということだけである。

功利性、あるいは幸福はあまりにも複雑で漠然としすぎており、さまざまな二次的目的を媒介にすることなしには追求することができない目的であると私たちは考えている。

そして、これらの二次的目的に関しては、究極的基準については意見を異にしている人々の間でも合意することがありうるし、しばしば合意している。

また、これらの目的については、思想家の間に、道徳形而上学の重要な問題についてまったく相容れない見解の相違がみられることから想定されるよりもはるかに多くの意見の一致が実際に広く見られる。

人類は自分たちの本性について一つの見解をもつことよりも、一つの本性をもっているということの方がはるかにありうるから、中間原理、すなわち真の媒介原理(vera illa et media axiomata)とベーコンが呼んだものについて、第一原理についてよりも容易に一致するようになる。

そして、中間的目的と照らし合わせることよりもむしろ、究極的目的に照らし合わせることによって行為の意味を明らかにしたり、人間の幸福に直接照らし合わせることによって行為の価値を評価したりする試みは、一般的には、本当に重要な結果ではなく、もっとも簡単に指摘できたり個別に特定できたりする結果をもっとも重視することに終わる。

功利性を基準として採用している人々は、二次原理を媒介としないかぎりは、それを正しく適用することはめったにできないし、それを拒否している人々は、一般的には二次原理を第一原理へ昇格させているだけである。

したがって、私たちは功利主義に関する議論を実践上の問題というよりも配列と論理的従属についての問題であり、倫理に関する哲学としての体系的統一性と一貫性のために、主として純粋に科学的見地から重要なものと考えている。

この主題についての私たち自身の見解がどのようなものであっても、私たちが倫理理論においてなされるに違いないと信じている重大な進歩を期待するのはこのようなものからではない。

しかし、ベンサムが成し遂げたあらゆることは功利性の原理に負っていること、自明のものとして受け入れることができ、他のあらゆる理論を論理的帰結としてそこに帰結させることができるような第一原理を見つけだすことが必要であったこと、彼にとって体系的統一性が自身の知性に対して確信をもつために不可欠な条件であったことなどは確かなことである。

さらに指摘しておくことがある。すなわち、幸福が道徳の目指すべき目的であってもなくても――道徳が何らかの《目的》を目指していること、道徳が漠然とした感情や説明不能な内的な確信のうちに放置されないこと、道徳が単なる感情の問題ではなく理性と計算の問題であることなどは、道徳哲学の観念そのものにとって本質的な要素であり、現実に道徳問題に関する議論や討議を可能にしているものなのである。

行為の道徳性はそれが生み出す傾向にある帰結によって左右されるという事は、あらゆる学派の理性的な人々によって認められている理論である。

そして、こうした帰結の善悪はもっぱら快楽と苦痛によって判定されるということは、功利性を支持する学派によって全面的に認められている理論であり、これはこの学派に特有のものである。

ベンサムが功利性の原理を採用したことによって行為の道徳性を確定するために考慮するべきこととしてその《帰結》に注意を向けたという点に関するかぎり、少なくとも彼は正しい道を進んでいた。

とはいえ、迷うことなくこの道を進んでいくためには、性格形成や行為が行為者自身の精神構造に与える影響についてベンサムがもっていたよりもいっそう深い知識が必要であった。

彼にこのような種類の影響を評価する能力が欠如していたことは、この主題に関する人類の経験が具現化されている伝統的な考えや感情に当然払うべき(盲従とはまったく違う)適度な敬意が足りなかったこととあいまって、彼を実践倫理上の問題に関してまったく信頼のおけない案内役にしてしまっているように思われる。」

(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『ベンサム』,集録本:『功利主義論集』,pp.152-154,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:道徳,目的,究極的目的,二次的目的,中間原理,媒介原理)

(出典:

wikipedia)

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。

純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「

貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである

病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく

慎慮が欠けていることか、

欲がゆきすぎていることか、

悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、

この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)

ジョン・スチュアート・ミルの関連書籍(amazon)

検索(ジョン・スチュアート・ミル)

近代社会思想コレクション<京都大学学術出版会

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「道徳的生物を道徳的たらしめるものには、いくつかのことが関係していると考えられる。以下のものが道徳判断の形成についての概念的真理を表すと思われる。

「道徳的生物を道徳的たらしめるものには、いくつかのことが関係していると考えられる。以下のものが道徳判断の形成についての概念的真理を表すと思われる。

「あなたが宇宙を任されていて、知性と感覚を備えたあらたな種を創造しようと決意したとする。この種はこれから、地球のように資源が乏しい世界で暮らす。そこは、資源を「持てる者」に分配するのではなく「持たざる者」へ分配することによって、より多くの苦しみが取り除かれ、より多くの幸福が生み出される世界だ。あなたはあらたな生物の心の設計にとりかかる。そして、その生物が互いをどう扱うかを選択する。あなたはあらたな種の選択肢を次の三つに絞った。

「あなたが宇宙を任されていて、知性と感覚を備えたあらたな種を創造しようと決意したとする。この種はこれから、地球のように資源が乏しい世界で暮らす。そこは、資源を「持てる者」に分配するのではなく「持たざる者」へ分配することによって、より多くの苦しみが取り除かれ、より多くの幸福が生み出される世界だ。あなたはあらたな生物の心の設計にとりかかる。そして、その生物が互いをどう扱うかを選択する。あなたはあらたな種の選択肢を次の三つに絞った。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。

「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。

「不死こそ、子をうみ、家名をあげる目的であり、それこそ、建築物と記念の施設と記念碑をたてる目的であり、それこそ、遺名と名声と令名を求める目的であり、つまり、その他すべての人間の欲望を強めるものであるからである。そうであるなら、知力と学問の記念碑のほうが、権力あるいは技術の記念碑よりもずっと永続的であることはあきらかである。というのは、ホメロスの詩句は、シラブル一つ、あるいは文字一つも失われることなく、二千五百年、あるいはそれ以上も存続したではないか。そのあいだに、無数の宮殿と神殿と城塞と都市がたちくされ、とりこわされたのに。」(中略)「ところが、人びとの知力と知識の似姿は、書物のなかにいつまでもあり、時の損傷を免れ、たえず更新されることができるのである。これを似姿と呼ぶのも適当ではない。というのは、それはつねに子をうみ、他人の精神のなかに種子をまき、のちのちの時代に、はてしなく行動をひきおこし意見をうむからである。それゆえ、富と物資をかなたからこなたへ運び、きわめて遠く隔たった地域をも、その産物をわかちあうことによって結びつける、船の発明がりっぱなものであると考えられたのなら、それにもまして、学問はどれほどほめたたえられねばならぬことだろう。学問は、さながら船のように、時という広大な海を渡って、遠く隔たった時代に、つぎつぎと、知恵と知識と発明のわけまえをとらせるのである。」

「不死こそ、子をうみ、家名をあげる目的であり、それこそ、建築物と記念の施設と記念碑をたてる目的であり、それこそ、遺名と名声と令名を求める目的であり、つまり、その他すべての人間の欲望を強めるものであるからである。そうであるなら、知力と学問の記念碑のほうが、権力あるいは技術の記念碑よりもずっと永続的であることはあきらかである。というのは、ホメロスの詩句は、シラブル一つ、あるいは文字一つも失われることなく、二千五百年、あるいはそれ以上も存続したではないか。そのあいだに、無数の宮殿と神殿と城塞と都市がたちくされ、とりこわされたのに。」(中略)「ところが、人びとの知力と知識の似姿は、書物のなかにいつまでもあり、時の損傷を免れ、たえず更新されることができるのである。これを似姿と呼ぶのも適当ではない。というのは、それはつねに子をうみ、他人の精神のなかに種子をまき、のちのちの時代に、はてしなく行動をひきおこし意見をうむからである。それゆえ、富と物資をかなたからこなたへ運び、きわめて遠く隔たった地域をも、その産物をわかちあうことによって結びつける、船の発明がりっぱなものであると考えられたのなら、それにもまして、学問はどれほどほめたたえられねばならぬことだろう。学問は、さながら船のように、時という広大な海を渡って、遠く隔たった時代に、つぎつぎと、知恵と知識と発明のわけまえをとらせるのである。」