幸福の要素としての個性

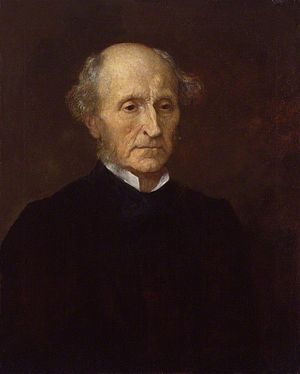

【各個人が自分の計画を選択し、観察力、推理力、判断力、行動力、意志の強さ、自制心など多様な能力を磨き上げ、多様に開花すること、これが最も重要である。また各人独自の、強い欲求、衝動、感情も不可欠だ。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】「自分の計画を自分で選ぶ人は、能力のすべてを使う。現実をみるために観察力を使い、将来を予想するために推理力と判断力を使い、決断をくだすのに必要な材料を集めるために行動力を使い、決定をくだすために識別能力を使う必要があるし、決定をくだした後にも、考え抜いた決定を守るために意志の強さと自制心を発揮する必要がある。自分がとる行動のうち、みずからの判断と感情にしたがって決定する部分の比率が高いほど、これらの能力が必要になり、使われることになる。これらの能力を使わなくても、正しい道を歩めるように、誤った道に陥らないように、導かれることもありうる。だがその場合、その人は人間としての価値が高いといえるのだろうか。ほんとうに重要なのは、人がどのような行動をとるかだけではない。その行動をとる人がどのような人間なのかも重要である。人が一生を使って完成し磨き上げていくのが適切なもののなかで、何よりも重要だといえるのは明らかに自分自身である。機械を使えば、それも人間の形をした自動機械を使えば、家を建て、穀物を栽培し、戦争を行い、訴訟を裁き、さらには教会を建てて神に祈ることすらできると仮定しても、人間をそうした自動機械に置き換えるのは大きな損失であろう。現在の先進的な地域に住んでいる人であっても、自然が生み出しうるし、やがて生み出すとみられる人間と比較すればまったく貧弱だといえるにすぎないのだから。人間は機械と違って、ある設計図にしたがって作られているわけではなく、決められた仕事を正確に行うように作られているわけでもない。樹木に似ており、生命のあるものに特有の内部の力にしたがって、あらゆる方向に成長し発展していくべきものなのである。

人びとがみずからの理解力を使うのが望ましいこと、理性的な判断に基づいて慣習を取り入れ、ときには理性的な判断に基づいて慣習から逸脱する方が、何も考え得ずに慣習に機械的にしたがうより良いことは、おそらく誰でも認めるだろう。各人の理解力が各人のものでなければならないことは、誰でもある程度まで認めている。だが、各人の欲求と衝動もやはり各人のものでなければならず、自分自身の衝動をもっているとき、その衝動がいかに強いものであっても、危険や落とし穴ではまったくないことは、簡単に認めようとはしない。しかし、欲求と衝動も信念や自制心と同様に、完全な人間に欠くことができないものである。そして、強い衝動が危険なのは、適切な均衡が失われているときだけである。つまり、ある意図と好みとが強くなる一方で、それと併存して均衡をとるべき要素が弱く、不活発なときである。人が間違った行動をとるのは、欲求が強いからではない。良心が弱いからである。衝動が強いことと、良心が弱いこととの間には自然な因果関係はない。自然な因果関係はその逆である。ある人の欲求と感情が他人より強く多様だというのは、その人が人間性の素材を豊富にもっているということなのであり、おそらく悪事をはたらく力が強いのだろうが、良いことを行う力もたしかに強いのである。衝動が強いとは、活力があるということの言い換えにすぎない。活力は悪いことに使われるかもしれないが、無気力で無感動な人より活力のある人の方がつねに、良いことを大量に行えるだろう。自然な感情が強い人は、洗練された感情もとくに強くなりうる。個人の衝動が活発で強力なのは感受性が強いからだが、その感受性の強さが源泉となって、美徳を強く求める感情と厳格に自己を律する自制心とが生まれうる。社会が義務を果たし、その利益を守っているのは、こうした感受性を育むことによってであって、英雄を育てる方法が分からないという理由で英雄の素材を排除することによってではない。欲求と衝動が独自のものである人、つまり、鍛錬を積み重ねて育成し修正してきた自分の本性の現れである人は、独自の性格をもった人物だといわれる。欲求と衝動が独自のものではない人は独自の性格をもっておらず、蒸気機関が独自の性格をもたないのと同様である。衝動が独自のものであるうえに、強い衝動を強い意志で制御している人は、活力のある性格をもっている。欲求と衝動の面で個性を伸ばすのを奨励してはならないと考える人は、社会には強い性格をもつ人は不要であり、強い性格をもつ人が多いのは社会にとって不利な条件であって、人びとの活力が平均して高いのは望ましくないと主張していることになる。」

(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第3章 幸福の要素としての個性,pp.130-133,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))

(索引:幸福の要素としての個性,欲求,衝動,感情,個性)

|

(出典:wikipedia)

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)

ジョン・スチュアート・ミルの関連書籍(amazon)

検索(ジョン・スチュアート・ミル)

近代社会思想コレクション<京都大学学術出版会

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」