道徳の基準の強制力の源泉

【義務や正・不正を基礎づけるものは、特定の情念や感情ではなく、経験や理論に基づく理性による判断である。情念や感情には、慣習、教育、世論の制約があり、一般原理と論理による判断はその限界を超越し得る。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】(1)道徳の基準の強制力は何であるのか。義務の源泉は、何なのか。

(1.1)それ自体が、義務的なものであるという感情を心に呼びおこす基準がある。例えば、泥棒、殺人、裏切り、詐欺をしてはいけないという基準を考えてみよう。

(1.2)では、感情が義務の源泉なのか。感情が呼び起こされなければ、それは義務ではないのか。義務である。すなわち、感情が義務の源泉なのではない。

参照:義務や正・不正を基礎づけるものは、特定の情念や感情ではなく、経験や理論に基づく理性による判断であり、議論に開かれている。道徳論と感情は、経験と知性に伴い進歩し、教育や統治により陶冶される。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

(1.3)そこで例えば、泥棒、殺人、裏切り、詐欺を、「全体の幸福を増進しなければならない」という一般原理によって基礎づけてみよう。これは、強制力を持ちうるだろうか。なぜ、全体の幸福を増進しなければいけないのだろうか。自分自身の幸福が他の何かにあるときに、どうしてそちらを選び取ってはいけないのだろうか。

(2)道徳の基準に関して、実際に生じている事実。

(2.1)人間の情念や感情は、個別の道徳の基準を直接に把握することができる。しかし、それは正しいこともあれば、誤っていることもある。なぜなら、情念や感情は慣習、教育、世論により形作られるからである。

(2.2)何が正しく、何が誤っているのか。それは、道徳の基準が何らかの一般原理から、首尾一貫した論理により基礎づけられるかどうかにかかっている。

(2.3)一般原理そのものが、強い情念や感情を呼び起こさない場合もあるかもしれない。しかしこれも、慣習、教育、世論による制約を受けているという事実を、知らなければならない。もし、その一般原理が真実を捉えているのならば、いつしか、教育が進歩し慣習と世論が変わっていくことによって、情念と感情が直接に原理を把握できるようになるに違いない。

「何らかの道徳の基準とみなされているものについては、次のような質問がしばしばなされるし、それは適切なことである。

その強制力は何であるか。それにしたがう動機は何か。よりはっきりと言えば、その義務の源泉は何か。どこからその拘束力をひきだすのか。

この問題にたいする答えを提示することは道徳哲学の必須の一部である。

これは、他の道徳論よりも功利主義道徳論にとりわけ当てはまるかのように、功利主義道徳論に対する反対論という形をしばしばとっているが、実際にはあらゆる基準について生じる問題である。

つまり、この問題は、人がある基準を《採用する》必要に迫られたり、習慣的に頼っていなかった何らかの根拠によって道徳論を論じるときにはいつでも生じている。

というのは、慣習的道徳論、つまり教育と世論が神聖なものとした道徳論のみが、《それ自体として》義務的なものであるという感情を心に呼びおこす唯一の道徳論だからである。

人がこの道徳論が慣習の後光のない何らかの一般原理からその義務力を《引き出している》ことを信じるように言われたとしても、このような主張は彼にとっては逆説的である。

もとの定理よりも、その系とされるものの方がより強い拘束力を持っているように思われ、土台とされるものがあるときよりもないときの方が上部構造がしっかりとしているように思われるのである。

人は次のように自問する。私は泥棒、殺人、裏切り、詐欺をしてはいけないと考えているが、どうして全体の幸福を増進しなければいけないのだろうか。自分自身の幸福が他の何かにあるときに、どうしてそちらを選び取ってはいけないのだろうか。

功利主義哲学が道徳感覚の性質について採用している見解が正しいとすれば、道徳的性格を作り上げてきた力が原理からの帰結を把握したのと同じように原理[自体]を把握するまで、つまり、教育の進歩によって、普通によく育てられた若者にとって悪事を恐れる気持ちがそうであるように、同胞との一体感が完全に本性の一部となるくらいまで私たちの性格に深く根を下ろし、そのように意識されるまで(キリストがそうすることを意図していたことは否定できない)、この難問はつねにおこってくるだろう。

しかし、そうするまでの間、この難問は功利性の理論にのみ特有のものではなく、道徳を分析しそれを原理に還元しようとするあらゆる試みに内在するものである。

原理がそれが応用されたものと同じくらいの神聖さをもって人の心に抱かれていないかぎり、この難問はつねに原理の神聖さをいくらかは損なうように思われる。」

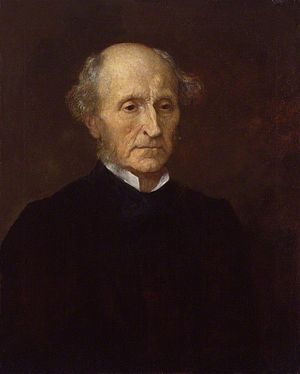

(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第3章 功利性の原理の究極的強制力について,集録本:『功利主義論集』,pp.291-292,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:道徳の基準の強制力の源泉)

|

(出典:wikipedia)

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)

ジョン・スチュアート・ミルの関連書籍(amazon)

検索(ジョン・スチュアート・ミル)

近代社会思想コレクション<京都大学学術出版会

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。