音声行為、用語行為、意味行為

【「何かを言う」とは、(a)物理的な音声を発する音声行為、(b)ある構文に従い単語を発する用語行為、(c)連続する複数の単語を使用し、ある言及対象と一定の意味を発する意味行為の、3つの側面から理解できる。(ジョン・L・オースティン(1911-1960))】「何かを言う」とは、

(A・a)ある一定の音声(音声素)を発する行為(音声行為)。

(A・b)ある一定の単語(用語素)を発する行為(用語行為)。

(A・c)連続する複数の単語を使用し、ある言及対象(意味素)と一定の意味を発する行為(意味行為)。

「いまや、「言葉を発する」(issuing an utterance)というときの諸状況を精査すべき時に至った。まずはじめに、私が(A)と標示する一群の意味が存在する。そこでは何かを言うことが、常に何かを行うことであるといえる。このさまざまな意味をすべて足し合わせると、「言う」(say)ということの完全な意味において、何かを「言う」ことになる。定式化の細部に固執しないならば、およそ何かを言うということは、次の三つの行為を遂行していることになるということにわれわれは同意することができるであろう。

(A・a)常に、ある一定の音声(noises)を発する行為(「音声」(phonetic)行為を遂行する)。この場合、発せられた言葉は、音声素(a phone)である。

(A・b)常に、ある一定の音語(vocables)あるいは単語(words)を発する行為を遂行する。すなわち、一定のイントネーションその他を伴い、一定の文法に合致し、かつ、合致している限りの一定の構文の中に組み込まれた、一定の語彙に属し、かつ、属している限りの一定の型の音声を発する行為である。この行為を「用語」行為(phatic act)と呼び、当の発する行為によって発せられた言葉を「用語素」(a pheme)と(言語理論における「言素」(phememe)とは区別して)呼ぶことができるであろう。

(A・c)一般に、ある一定の、ある程度明確な「意味」(sense)と、ある程度明確な「言及対象」(reference)とを伴って、(この両者を合わせたものがいわゆる「意味」(meaning)と一致する)用語素、あるいは、連続する複数の用語素を使用する行為を遂行する。この行為を、「意味」行為(rhetic act)と呼び、当の語を発する行為によって発せられた言葉を「意味素」(a rheme)と呼ぶことができるであろう。」

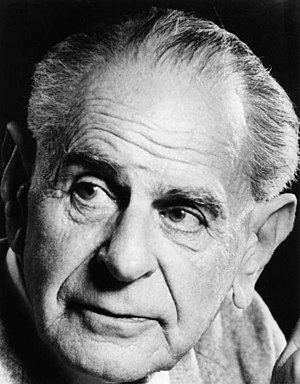

(ジョン・L・オースティン(1911-1960),『いかにして言葉を用いて事を為すか』(日本語書籍名『言語と行為』),第7講 行為遂行的発言と事実確認的発言,pp.161-162,大修館書店(1978),坂本百大(訳))

(索引:何かを言うこと,音声行為,用語行為,意味行為)

|

(出典:wikipedia)

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。(a)われわれの日常のことばの厖大な、そしてほとんどの場合、比較的太古からの蓄積のうちに具現された区別は、少なくないし、常に非常に明瞭なわけでもなく、また、そのほとんどは決して単に恣意的なものではないこと、(b)とにかく、われわれ自身の考えに基づいて修正の手を加えることに熱中する前に、われわれが扱わねばならないことは何であるのかを突きとめておくことが必要である、ということ、そして(c)考察領域の何でもない片隅と思われるところで、ことばに修正の手を加えることは、常に隣接分野に予期せぬ影響を及ぼしがちであるということ、である。実際、修正の手を加えることは、しばしば考えられているほど容易なことではないし、しばしば考えられているほど多くの場合に根拠のあることでも、必要なことでもないのであって、それが必要だと考えられるのは、多くの場合、単に、既にわれわれに与えられていることが、曲解されているからにすぎない。そして、ことばの日常的用法の(すべてではないとしても)いくつかを「重要でない」として簡単に片付ける哲学的習慣に、われわれは常にとりわけ気を付けていなければならない。この習慣は、事実の歪曲を実際上避け難いものにしてしまう。」

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。(a)われわれの日常のことばの厖大な、そしてほとんどの場合、比較的太古からの蓄積のうちに具現された区別は、少なくないし、常に非常に明瞭なわけでもなく、また、そのほとんどは決して単に恣意的なものではないこと、(b)とにかく、われわれ自身の考えに基づいて修正の手を加えることに熱中する前に、われわれが扱わねばならないことは何であるのかを突きとめておくことが必要である、ということ、そして(c)考察領域の何でもない片隅と思われるところで、ことばに修正の手を加えることは、常に隣接分野に予期せぬ影響を及ぼしがちであるということ、である。実際、修正の手を加えることは、しばしば考えられているほど容易なことではないし、しばしば考えられているほど多くの場合に根拠のあることでも、必要なことでもないのであって、それが必要だと考えられるのは、多くの場合、単に、既にわれわれに与えられていることが、曲解されているからにすぎない。そして、ことばの日常的用法の(すべてではないとしても)いくつかを「重要でない」として簡単に片付ける哲学的習慣に、われわれは常にとりわけ気を付けていなければならない。この習慣は、事実の歪曲を実際上避け難いものにしてしまう。」(ジョン・L・オースティン(1911-1960),『センスとセンシビリア』(日本語書籍名『知覚の言語』),Ⅶ 「本当の」の意味,pp.96-97,勁草書房(1984),丹治信春,守屋唱進)

ジョン・L・オースティン(1911-1960)

ジョン・L・オースティンの関連書籍(amazon)

検索(ジョン・L・オースティン)

政治思想ランキング

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。

「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。

「さらには、こうしたことがらを人間が理解する可能性があるというそのこと自体が、意識がわれわれにもたらしてくれる能力について何らかのことを語っているのだ。」(中略)「「自然」の働きとの一体性は、潜在的にはわれわれすべての中に存在しており、いかなるレヴェルにおいてであれ、われわれが意識的に理解し感じるという能力を発動するとき、その姿を現すのである。意識を備えたわれわれの脳は、いずれも、精緻な物理的構成要素で織り上げられたものであり、数学に支えられたこの宇宙の深淵な組織をわれわれが利用するのを可能ならしめている――だからこそ、われわれは、プラトン的な「理解」という能力を介して、この宇宙がさまざまなレヴェルでどのように振る舞っているかを直接知ることができるのだ。

「さらには、こうしたことがらを人間が理解する可能性があるというそのこと自体が、意識がわれわれにもたらしてくれる能力について何らかのことを語っているのだ。」(中略)「「自然」の働きとの一体性は、潜在的にはわれわれすべての中に存在しており、いかなるレヴェルにおいてであれ、われわれが意識的に理解し感じるという能力を発動するとき、その姿を現すのである。意識を備えたわれわれの脳は、いずれも、精緻な物理的構成要素で織り上げられたものであり、数学に支えられたこの宇宙の深淵な組織をわれわれが利用するのを可能ならしめている――だからこそ、われわれは、プラトン的な「理解」という能力を介して、この宇宙がさまざまなレヴェルでどのように振る舞っているかを直接知ることができるのだ。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。