悪に対する漸次的闘い

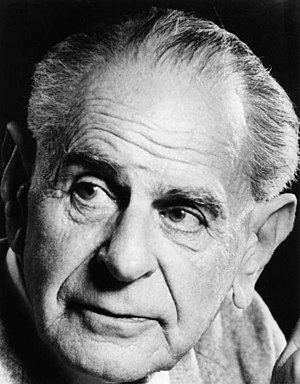

事実からは目標は導出できない。故に、政治とは政治的目標と実現方法の一つの選択である。それにもかかわらず、空想的で全体主義的な目標選択の誤りに陥らないためには、事実の評価から始めなければならない。従って政治的目標は、悪に対する漸次的闘いとなる。(カール・ポパー(1902-1994))

(a)社会科学によって扱われる事実。

(b)倫理的な考察に基づいているか、他の意思決定に基づいているかのいずれにせよ、政治 的な目標。

(2)事実から目標が導出可能とする反論

(a)意思決定の仕方は、教育やそれと同じような事実の影響に依存してい る。

「1 ここで詳しく検討できませんが、議論の前提の一つは、政治では、次の二つの違った 問いを区別すべきだということです。つまり、次の二つについての問いです。 (a)社会科学(たとえば、権力の社会学)によって扱われる、社会学的な事実。 (b)倫理的な考察に基づいているか、他の意思決定に基づいているかのいずれにせよ、政治 的な目標。 われわれの最初の命題は、目標や意思決定は事実と関係はするが事実から導き出すことは不 可能だ、ということです。目標や意思決定を事実から導き出そうとするどのような試みも誤り です。たとえば、何人も奴隷となってはならないと、意思決定したり、このことが実現した社 会を目標としたりすることはできます。しかし、この決定や目標は、すべての人は自由に生ま れるという事実と称されるものからは導き出せません。というのも、もしすべての人が自由に 生まれるということが事実だとしてさえも、なお人々を奴隷にすることを目標にできるからで す。また、もしすべての人が鎖につながれて生まれてくるとしてさえも、なお、人々を解放すべきと要求できるのだからです。言い換えると、どのような一連の事実を考慮に入れても、つねに 多くの目標や意思決定、たとえば、それらの事実を変更するとか、そのままにしておくとか、 そういった目標や意思決定が可能なのです(もし問題となる事実が変更不可能なら、そのとき これらの特定の事実に関してはいかなる目標も設定できません)。 目標や意思決定は事実に還元できないという主張は、しばしば異議を唱えられてきました。 たとえば、意思決定の仕方は、事実に、つまり、教育やそれと同じような影響に依存してい る。あるいはまた、目標や意思決定もそれ自体が事実である。したがって、目標や意思決定と 事実が、このように厳格で揺るぎない区分だとするのはばかげている、などと言われてきまし た。この場でこれらの反論に答えることは不可能ですが、私の本の中で、これらの反論には十 分に答えていると考えます。ここではこの目標や意思決定は事実に還元できないという主張を 当然としていただくようお願いしなければなりません。

2 目標や意思決定は還元不可能だという主張を受け入れるなら、政治とは、政治目標とその 実現方法の選択であると見なさねばなりません。われわれは、そのような目標を実現可能なも のとして選択するでしょう。それらの目標が実現可能かどうかは事実の問題であり、社会科学 によって探究されるべきことです。そしてそれらの目標を実現する方法もまた、社会科学に よって探究されるでしょう。しかし、可能かつ実際に実現可能だという制約の中で、われわれ は自由な選択をする、つまりわれわれが自分たちの目標を自ら決定するのです。 この見方は、われわれの目標は歴史的ないし経済的必然性によって決定されると信じるすべ ての見方、ここでは論ずるつもりのない見方に反対しているのです。

3 ここで私が描き出した政治の考え方は、実は私がしりぞけようとする一つの帰結に結び付 いているように見えます。しかし、そうだとしても、私はこの考え方を固く維持するつもりで す。その見かけ上の帰結とは次のことです。 もし政治が自由に選択された目標の実現なら、政治が取りうる唯一の合理的方法は以下のも のです。すなわち、最初にわれわれは自分たちの究極目的を決定しようとする、つまり、最初 にわれわれが(可能で実際に実現可能な社会のうちで)どのような種類の社会を最も好むかに ついて合意に辿り着こうとします。そして次に、この社会を実現する最上の方法を見つけよう とする、というものです。 ここで描き出した見方に、「空想主義」と名前を付けることにしましょう。理想社会が不可 能だとか、実行不可能だということは、この種の空想主義に対する妥当な反論ではないことを 理解することが重要です。不可能なあるいは実行不可能な社会を夢見ることは、ここでは関係 のないことです。というのも、そのような社会は不可能だ、あるいは実行委不可能だと容易に 批判できるからです。私が批判を試みるのは、はるかに重大なことなのです。つまり(その選 択が可能性と実行可能性の制約に制限されることは理解されているとしても)、「どんな種類 の社会をもちたいかをまず最初に決めましょう」などと言って政治問題にアプローチする、見 かけは合理的な方法、そのような方法の批判を私は試みるのです。 〔この箇所で草稿は終わっているが、以下のいくつかのメモ書き、及び構想も存在す る。〕

社会問題の改革:人生の展望と生き方の相互調整の問題 われわれは事実から始めねばならない 目標は事実に還元不可能 われわれは事実の評価から始めねばならない 目標は事実に還元可能 われわれは目標から始めねばならない

4 自由・正義・平等といった形式的原理ではなく、具体的社会、一連の新しい制度、社会生 活の様式。ん一連の新しい制度、社会生活の様式は......

5 実行不可能性が問題ではなく、そのアプローチが全体主義的であり、そして全体主義は怪 物キマイラである。一連の新しい社会制度の帰結を《すべて》思い描くことはできない。空想 主義的計画に対立するのは......

6 (本からの)さらなる批判。変数を定数にする。変化の抑制や変化の制御

7 悪に対する漸次的(Piecemeal)闘い

同意

8 功利主義

9 なぜ最小限の要求か

10 開かれた社会の考え方は......であるのか〔削除された項目〕 空想主義と開かれた社会〔削除された項目〕

11 いわゆる「人間を変質させる問題(Problem of Transforming Man)〔削除された項 目〕

12 空想主義と歴史主義と閉じた......〔削除された項目〕

13 空想主義の出自

閉じた社会の崩壊

改革の問題。完全改革(Complete adaptation)は不可能であろう。大規模な一括改革 (Wholesale adaptations)は《事実》不可能である。」

(カール・ポパー(1902-1994),『社会と政治』,第3部「開かれた社会」について,第5章 公 的価値と私的価値――1946年?,補遺 空想主義と「開かれた社会」,pp.145-148,ミネルヴァ 書房(2014),吉川泰生(訳),神野慧一郎(監訳),中才敏郎(監訳),戸田剛文(監訳))

| |||

カール・ポパー社会と政治 「開かれた社会」以後 [ カルル・ライムント・ポッパー ]

|

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。