自由主義の諸原則

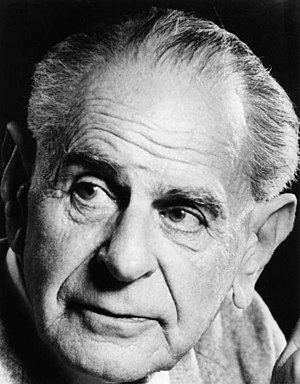

【国家は、諸個人の権利保護のための必要悪である。民主主義の本質は、流血なしの政府交代であり、害悪が最小の制度ではあるが、悪用もできる。制度は、善き伝統と市民に支えられ、改善されていく。(カール・ポパー(1902-1994))】

自由主義の諸原則

(1)必要悪としての国家

(a)人は人に対して狼であるか? 故に国家が必要であるか?

(b)人は人に対して天使であるとしても、国家は必要である。

依然として弱者と強者とが存在する。弱者が、強者の善良さに恩義をこうむりながら生きる。これを認めない場合は、国家の必要性が承認される。

(c)国家は絶えざる脅威であり、たとえ必要悪であるとはいえ、悪であることに変わりはない。

国家が自らの課題を果すためには、権力を持たねばならないが、その権力の濫用から生じる危険を完全に取り除くことはできない。また、権利の保護に対する代価が高すぎる場合もあろう。

(2)民主主義の本質は流血なしに政府を交換できること

民主主義においては、政府は流血なしに倒されうる。専制政治においてはそうではない。

(3)何事かをなし得るのは市民

民主主義は枠組みであり、何事かをなし得るのは市民である。

(4)民主主義は、最も害が少ない

(a)多数派はいつでも正しいとは限らない。

(b)民主主義の諸制度が、民主主義の伝統に根ざしている場合には、われわれの知る限りでもっとも害が少ない。

(4.1)開かれた社会の必要性

闘う勇気を支える真理を探究し、誤謬から解放されるためには、自身の理念を闘う理念と同様に、批判的に考察できることが必要だ。これは、自他の多くの誤りが寛容される開かれた社会においてのみ可能である。(カール・ポパー(1902-1994))

(5)制度は善用も悪用もできる

(a)制度は、いつでも両価的である。善用もできれば、悪用もできる。

(b)制度を支える良い伝統が必要である。伝統は、制度と個人の意図や価値観を結びつける一種の連結環を作り出すために必要である。

(6)制度を支える伝統の力

(a)法はただ一般的な原理を書き記しているのみであり、その解釈や司法過程は、伝統的な正義や原則によって支えられ、発展させられる。これは、自由主義のもっとも抽象的で一般的な原則についても当てはまる。

(b)個人の自由に加えられる制約は、それが社会的な共同生活によって不可避である場合、可能なかぎり等しく課せられ、そして可能なかぎり少なくされる。

(7)自由主義の諸原則は、改善のための原則

(a)自由主義の諸原則は、現行の諸制度を評価し、必要とあれば、制限を加えたり改変できるようにするための補助的な原則である。自由主義の諸原則が、現行の諸制度にとって代わることはできません。

(b)言葉を換えるならば、自由主義とは、専制政治への対抗という点を除けば、革命的であるというよりは、むしろ進化を目ざす信条である。

(8)伝統としての道徳的枠組み

伝統のうちでも、もっとも重要なものは、制度化された法的枠組みに呼応する道徳的枠組みを形成している伝統である。この伝統により、道徳的感情が育成されている。

「2 自由主義の諸原則、一群のテーゼ

1 《国家は必要悪です》。国家の権力は必要な範囲をこえて拡大されるべきではありません。この原則は「自由主義のカミソリ」と呼べるでしょう。(こう呼ぶのは、形而上学的実体は必要以上に増やされてはならないという有名な原則を述べているオッカム〔中世の哲学者〕のカミソリにならってのことです。)

この悪――国家――の必要性を示すためには、《人は人に対して狼である》(Homo homini lupus)というホッブズの見解に訴える必要はありません。それどころか、《人は人に対して猫である》(Homo homini felis)、あるいは実に《人は人に対して天使である》(Homo homini angelus)――換言すれば、まったくの柔和さ、あるいはおそらく、天使のようなまったき善良さがあれば、どんな人であれ他人を害することはないという見解を受けいれたときでも、この国家の必然性を示すことはできるのです。つまり、そのような世界においても、依然として弱者と強者とが存在するでしょう。そして弱者は、強者によって許容してもらう《権利をもたない》のです。弱者は、ですから、彼ら自身を許容してくれる強者の善良さに恩義をこうむることになります。さて、こうした状態を不満足なものと考え、何ぴとも生きる《権利》をもつべきであり、そして強者の力から保護されるべきであると《要求》する者は、(強者であれ、弱者であれ)、万人の権利を保護する国家の必要性を承認することになります。

しかしながら、国家が絶えざる脅威であり、そしてそのかぎりで、たとえ必要悪であるとはいえ、悪にかわりないことを示すことは困難ではありません。なぜなら、国家はその課題を果たすべきであるならば、個々のどんな市民よりも、あるいはどんな市民団体よりも、より多くの権力をもたねばならないからです。そうした権力の濫用から生じる危険を決して完全に取り除くことはできません。それどころか、われわれはいつでも国家によって権利を保護してもらうことに対して代価を払わねばならない、しかも税金というかたちにおいてばかりでなく、われわれが耐えねばならない品位の低下というかたちにおいても(「当局の高慢さ」)、と思われるのです。しかし、これらすべては程度問題です。要は、権利の保護に対してあまりにも高い代価を払う必要はないということです。

2 民主主義と専制政治(Despotie)との差は、《民主主義においては政府は流血なしに倒されうるが、専制政治においてはそうではない》という点にあります。

3 《民主主義は、市民にいかなる恩恵を示すこともできませんし(またそうすべきでもありません)》。事実として、「民主主義」そのものは、まったくもって何もできないのでして、何ごとかをなしうるのは、民主主義的国家(もちろん政府を含めて)の市民のみです。民主主義は、その内部で国民が行為しうるような枠組み以外の何ものでもありません。

4 《われわれが民主主義者であるのは、多数がいつでも正しいからではなく、民主主義の諸制度が、民主主義の伝統に根ざしている場合には、われわれの知るかぎりでもっとも害が少ないからです》。多数(「世論」)が専制政治を決定したときでも、民主主義者は、そのことをもって、自らの確信を放棄する必要はありません。もっとも、自国における民主主義の伝統が十分強固でなかったことを知らされることにはなりますが。

5 《伝統のなかに根づいていないならば、制度だけでは十分ではないのです》。制度というものは――強い伝統の助けがないならば――意図されていた目的とはしばしばまったく対立するような目的のために機能しうるという意味で、いつでも「両価的」です。たとえば、議会内の野党は――大雑把に言って――多数派が納税者のお金を盗むのを妨げるべきです。しかし、わたくしは、この制度の両価性を説明する、ヨーロッパ東南部の国での小さなスキャンダルを思い出します。それは、多額の賄賂がまさに多数党と野党とのあいだで分配された事例でした。

《伝統は、〔一方における〕制度と〔他方における〕個人の意図や価値観を結びつける一種の連結環を作り出すために必要です》。

6 自由な「ユートピア」――つまり、伝統なき博士(tabula rasa)の上に合理的な仕方で設計された国家――などというものは、まったく不可能です。なぜなら、自由主義の原則は、《個人の自由に加えられる制約は、それが社会的な共同生活によって不可避である場合、可能なかぎり等しく課せられ》(カント)、そして可能なかぎり少なくされることを要求するからです。しかしながら、われわれはこうしたアプリオリな原則を実際にはどう適用できるのでしょうか。われわれはピアニストの練習を妨げるべきでしょうか。それともその隣人が静かな午後を楽しむことを妨げるべきでしょうか。こうした問題の一切は、すでにある伝統や習慣を引き合いに出して――伝統的な正義の感情、つまりイギリスでは慣習法と呼ばれているものを引き合いに出すことによって――そして、公正な裁判官が正しいと認めるところにしたがって、解決されることになるでしょう。《というのも、あらゆる法はただ一般的な原理を書き記しているのみであって、適用されるためには解釈されなければならないからです。しかしながら、解釈はふたたび日常的実践から得られるようなある種の原則を必要とするのであって、そうした原則は生きている伝統によってのみ発展させられます。これは、自由主義のもっとも抽象的で一般的な原則について、とくにあてはまることです》。

7 《自由主義の諸原則は、現行の諸制度を評価し、必要とあれば、制限を加えたり改変できるようにするための補助的な原則であると述べることができるでしょう。自由主義の諸原則が、現行の諸制度にとって代わることはできません。言葉を換えるならば、自由主義とは(専制政治への対抗という点を除けば)革命的である(revolutionär)というよりは、むしろ進化を目ざす(evolutionär)信条です》。

8 《伝統のうちでも、もっとも重要なものとして数え上げられねばならないのは、社会の(制度化された「法的枠組み」に呼応する)道徳的枠組みを形成している伝統、つまり、正しさや礼儀正しさについての伝統的感覚を体現している伝統、また、そうした伝統によって達成された道徳的感情の度合です》。こうした道徳的枠組みは、必要とあれば、衝突する利害を、正義にかなった仕方で、そして公正に調停するための土台です。こうした道徳的枠組みは、もちろん変わらないわけではありませんが、比較的ゆっくりと変わるものです。《こうした枠組み、こうした伝統の破壊ほど危険なことはありません》。(ナチズムは、そうした破壊を意図的に目ざしていたのです。)そうした破壊がなされるならば、結局のところ、冷笑的なニヒリズム――あらゆる人間的な価値に対する蔑視とそれらの解体――がひき起こされるにちがいありません。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第2部 歴史について,第11章 自由主義の原則に照らしてみた世論,2 自由主義の諸原則、一群のテーゼ,pp.242-246,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

(索引:自由主義,民主主義,権利,伝統)

(出典:

wikipedia)

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

1.可謬性の原則。おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなたが正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違っているのかもしれない。

2.合理的討論の原則。われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれの理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。

3.真理への接近の原則。ことがらに即した討論を通じて、われわれはほとんどいつでも真理に接近しようとする。そして、合意に達することができないときでも、よりよい理解には達する。

これら3つの原則は、認識論的な、そして同時に倫理的な原則であるという点に気づくことが大切です。というのも、それらは、なんと言っても寛容を合意しているからです。わたくしがあなたから学ぶことができ、そして真理探究のために学ぼうとしているとき、わたくしはあなたに対して寛容であるだけでなく、あなたを潜在的に同等なものとして承認しなければなりません。あらゆる人間が潜在的には統一をもちうるのであり同等の権利をもちうるということが、合理的に討論しようとするわれわれの心構えの前提です。われわれは、討論が合意を導かないときでさえ、討論から多くを学ぶことができるという原則もまた重要です。なぜなら討論は、われわれの立場が抱えている弱点のいくつかを理解させてくれるからです。」

「わたくしはこの点をさらに、知識人にとっての倫理という例に即して、とりわけ、知的職業の倫理、つまり、科学者、医者、法律家、技術者、建築家、公務員、そして非常に重要なこととしては、政治家にとっての倫理という例に即して、示してみたいと思います。」(中略)「わたくしは、その倫理を以下の12の原則に基礎をおくように提案します。そしてそれらを述べて〔この講演を〕終えたいと思います。

1.われわれの客観的な推論知は、いつでも《ひとりの》人間が修得できるところをはるかに超えている。それゆえ《

いかなる権威も存在しない》。このことは専門領域の内部においてもあてはまる。

2.《すべての誤りを避けること》は、あるいはそれ自体として回避可能な一切の誤りを避けることは、《不可能である》。」(中略)「

3.《もちろん、可能なかぎり誤りを避けることは依然としてわれわれの課題である》。しかしながら、まさに誤りを避けるためには、誤りを避けることがいかに難しいことであるか、そして何ぴとにせよ、それに完全に成功するわけではないことをとくに明確に自覚する必要がある。」(中略)「

4.もっともよく確証された理論のうちにさえ、誤りは潜んでいるかもしれない。」(中略)「

5.《それゆえ、われわれは誤りに対する態度を変更しなければならない》。われわれの実際上の倫理改革が始まるのは《ここにおいて》である。」(中略)「

6.新しい原則は、学ぶためには、また可能なかぎり誤りを避けるためには、われわれは《まさに自らの誤りから学ば》ねばならないということである。それゆえ、誤りをもみ消すことは最大の知的犯罪である。

7.それゆえ、われわれはたえずわれわれの誤りを見張っていなければならない。われわれは、誤りを見出したなら、それを心に刻まねばならない。誤りの根本に達するために、誤りをあらゆる角度から分析しなければならない。

8.それゆえ、

自己批判的な態度と誠実さが義務となる。

9.われわれは、誤りから学ばねばならないのであるから、他者がわれわれの誤りを気づかせてくれたときには、それを受け入れること、実際、《感謝の念をもって》受け入れることを学ばねばならない。われわれが他者の誤りを明らかにするときは、われわれ自身が彼らが犯したのと同じような誤りを犯したことがあることをいつでも思い出すべきである。」(中略)「

10.《誤りを発見し、修正するために、われわれは他の人間を必要とする(また彼らはわれわれを必要とする)ということ》、とりわけ、

異なった環境のもとで異なった理念のもとで育った他の人間を必要とすることが自覚されねばならない。これはまた寛容に通じる。

11.われわれは、自己批判が最良の批判であること、しかし《他者による批判が必要な》ことを学ばねばならない。それは自己批判と同じくらい良いものである。

12.合理的な批判は、いつでも特定されたものでなければならない。それは、なぜ特定の言明、特定の仮説が偽と思われるのか、あるいは特定の論証が妥当でないのかについての特定された理由を述べるものでなければならない。それは客観的真理に接近するという理念によって導かれていなければならない。このような意味において、合理的な批判は非個人的なものでなければならない。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第3部 最近のものから,第14章 寛容と知的責任,VI~VIII,pp.316-317,319-321,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

カール・ポパー(1902-1994)

検索(日本ポパー哲学研究会)

カール・ポパーの関連書籍(amazon)

検索(カール・ポパー)

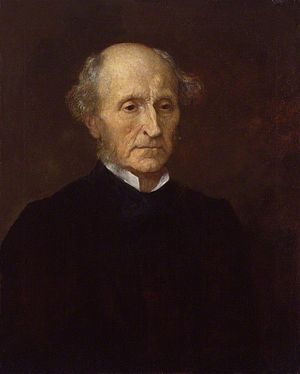

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」