意識ある心

【(a)外界と身体の変化(b)対象,驚き,既知感(c)関心,注意(d)視点(e)表象の所有感(f)発動力(g)原初的感情.これら全てが,その担い手である中核自己の存在を感知させ,全ての表象がその内部での現象であると感知させる.これが意識である.(アントニオ・ダマシオ(1944-))】全体へ追記。

(3.3)情動誘発部位と原自己の2次マッピング

情動誘発部位における神経活動のパターンと原自己の変化が、二次の構造にマッピングされる。かくして、情動対象と原自己の関係性についての説明が二次の構造においてなされる。

(3.3.1)対象のイメージ群

イメージの一群は、意識の中の物体を表す。

(a)対象という感覚、知っているという感覚

原初的感情が変化し、「その対象を知っているという感情」が発生する。(2次マップ)

(b)関心、注意を向ける重要性の感覚

知っているという感情が、対象に対する「重要性」を生み出し、原自己を変化させた対象へ関心/注意を向けるため、処理リソースを注ぎ込むようになる。(1次マップへのフィードバック)

(3.3.2)中核自己のイメージ群

別のイメージ群は自分を表す。

(a)ある視点の存在の感覚

全てが無差別に存在している混沌の中に、対象が浮かび上がる。対象は見られ、触られ、聞かれ、変化するが、いつもある不動の視点から見られ、触られ、聞かれている。

(b)対象が対象そのものではなく、影響を受けている何者かの所有物であるという感覚

(i)浮かび上がった対象は、対象そのものではないようだ。対象に向き合い、対象から影響を受けている何者かが存在する。浮かび上がった対象は、この何者かが所有しているものであるという感覚が存在する。

(ii)絶対に安全であるという感情

ウィトゲンシュタインは、この感覚に別の表現を与えている。「私は安全であり、何が起ろうとも何ものも私を傷つけることはできない」というような感情。

参考:二つの表明し得ぬもの:(a)何かが存在する、この世界が存在するとは、いかに異常なことであるかという驚き、(b)私は安全であり、何が起ころうとも何ものも私を傷つけることはできない、という感覚。(ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951))

(c)発動力

浮かび上がった対象に関心と注意を向ける何者かが存在する。原自己に属する身体は、この何者かが確かに、自ら命じて動かすことができる。

(d)原初的感情

対象がどのように変化しようが、比較的変化しないで持続する何者かが存在する。

(3.3.3)中核自己

(i)全てが無差別に存在している混沌の中に、対象が浮かび上がる。何かが変化し、知っているという感情が生まれた。それは注意をひきつける。対象は、いつもある不動の視点から、見られ、触れられ、聞かれている。対象は、対象そのものではなく、影響を受けている何者かの所有物であるという感覚がある。浮かび上がった対象に注意を向ける何者かが存在する。原自己に属する身体は、この何者かが自ら命じて動かすことができる。これらを担い所有する主人公が浮かび上がってくる。これが「中核自己」である。

(ii)存在することへの驚き

ウィトゲンシュタインは、それが驚きの感情を伴うことを指摘する。「何かが存在するとはどんなに異常なことであるか」、「この世界が存在するとはどんなに異常なことであるか」という存在することへの驚き。

参考:二つの表明し得ぬもの:(a)何かが存在する、この世界が存在するとは、いかに異常なことであるかという驚き、(b)私は安全であり、何が起ころうとも何ものも私を傷つけることはできない、という感覚。(ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951))

(3.3.4)意識のハードプロブレムについて

たとえ外界と身体の全ての表象が存在しても、無差別に存在する混沌の中には、意識は存在しない。(a)外界と身体の変化の感知、(b)驚きまたは既知感、(c)関心と注意、(d)視点の感知、(e)表象の所有感、(f)発動力の感知、(g)継続的な原初的感情が、(h)中核自己の存在を感知させ、これら全てが中核自己の内部で現象していると感知される。これが意識である。「自己集積体のイメージが非自己物体のイメージとあわせて折りたたまれると、その結果が意識ある心となる」。

《説明図》

対象→原自己→変調された原初的感情

↑ の変化 変調されたマスター生命体

│ │ ↓

│ │ 視点の獲得

│ ↓

│ 知っているという感情

│ ↓ │

└─────対象の重要性 ↓

所有の感覚

発動力

「要するに、意識ある心の深みに沈降する中で、私はそれが各種イメージの複合物だということを発見したのだ。そうしたイメージの一群は、意識の中の《物体》をあらわす。別のイメージ群は自分をあらわし、その自分に含まれるのは以下の通りだ。

(1) 物体がマッピングされるときの《視点》(私の心が見たり触ったり聞いたりなどする際の立ち位置を持っているという事実と、その立ち位置というのが自分の身体だという事実)

(2) その物体が表象されているのは、自分に所属する心の中でのものであって、その心は他の誰にも属さないという感情《所有感》

(3) その物体に対して自分が《発動力》(agency)を持っており、自分の身体が実施する行動は心に命じられたものだという感情

(4) 物体がどう関わってくるかとはまったく関係なしに、自分の生きた身体の存在をあらわす《原初的感情》

(1)から(4)までの要素の集合が、単純版の自己を構成する。自己集積体のイメージが非自己物体のイメージとあわせて折りたたまれると、その結果が意識ある心となる。

こうした知識はすべて、そこにあるものだ。それは理性的な推論や解釈で得られる知識ではない。」

(アントニオ・ダマシオ(1944-)『自己が心にやってくる』第3部 意識を持つ、第8章 意識ある心を作る、p.223、早川書房 (2013)、山形浩生(訳))

(索引:)

|

(出典:wikipedia)

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」(アントニオ・ダマシオ(1944-)『スピノザを探し求めて』(日本語名『感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ』)第4章 感情の存在理由、pp.209-210、ダイヤモンド社(2005)、田中三彦(訳))

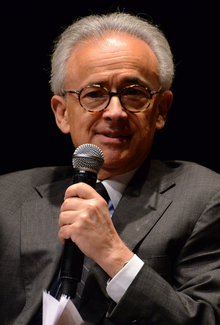

アントニオ・ダマシオ(1944-)

検索(アントニオ・ダマシオ)

検索(Antonio R. Damasio)

アントニオ・ダマシオの関連書籍(amazon)