ビッグバン直後の状態

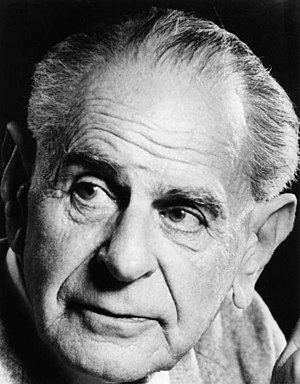

【ビッグバンの直後は極めて高温で、すべての粒子が事実上、光子のように質量がゼロと考えてもいいような時空構造であったと考えられる。この構造では、局所的なスケール変化の影響を受けない。(ロジャー・ペンローズ(1931-))】ビッグバンの直後、恐らくビッグバンの瞬間から10-12秒後あたりまで遡ると、温度は約1016Kを超えていて、物理学はスケール因子Ωをまったく気にしないものになり、共形幾何学が、その物理過程に適した時空構造になると考えられる。そのため、当時の物理的活動のすべては、局所的なスケール変化の影響を受けなかったと考えられる。

「はるかな昔、ビッグバン直後の物質宇宙は、物理的にどのようなものだったのだろうか? 確実にわかっているのは、高温だったということだ。ただの高温ではなく、おそろしく高温だった、と言うべきだろう。当時、宇宙を飛び回っていた粒子の運動エネルギーはあまりにも大きく、比較的小さな静止エネルギー(静止質量mの粒子ではE=mc2)を完全に圧倒していた。そのため、粒子の静止質量はほとんど問題にならず、これに関連した力学過程においては事実上ゼロと言ってよいほどだった。ごく初期の宇宙は、事実上質量のない粒子からできていたと言ってよい。

このことを別の言葉で表現するために、心にとめておくべきことがある。それは、基本粒子の質量の起源に関する現在の素粒子物理学理論によると、素粒子の静止質量は、ヒッグス・ボソンと呼ばれる特別な粒子(ひょっとすると、特別な粒子のファミリー)の作用を通じて生じてきたと考えられるということだ。ヒッグス粒子と関連した量子場があり、量子力学的な「対称性の破れ」という不思議な過程を通じて、ほかの素粒子に質量を与えたというのが、自然界の任意の基本粒子の静止質量の起源に関する標準理論になっている。つまり、これらの素粒子はヒッグス粒子がなかったら質量をもたなかったと考えられるのに対して、ヒッグス粒子は独自の質量(静止質量)をもっていることになる。けれども、ごく初期の宇宙では、温度があまりにも高く、ヒッグス粒子の静止質量を大幅に上回る運動エネルギーを付与するため、標準理論によれば、すべての粒子が、事実上、光子のように質量がゼロであったということになる。

第9章の議論を思い出してほしい。質量のない粒子は、時空の計量の「全体像」にはあまり関心がなく、その共形(またはヌル円錐)構造しか尊重していないように見える。もう少し明確に(そして慎重に)説明するため、原初の質量ゼロの粒子であり、今日も質量がないままである光子について考えよう。光子を正しく理解するためには、量子力学(より正確には「場の量子論」)という、奇妙だが厳密な理論のなかで考える必要があるが、ここで場の量子論を詳細に説明しているわけにはいかない(ただし、第16章では量子論の基本的な問題をいくつかとりあげることになる)。われわれが主に興味をもっているのは、光子が量子的な構成要素となるような物理場である。この場がマックスウェルの電磁場で、第12章で説明したようにテンソルFにより記述される。マックスウェル方程式は、完全に共形不変であることがわかっている。これは次のような意味である。計量gを共形的に関連した計量g^に置き換えて、

g→g^

とする。(非一様に)再スケーリングされる新しい計量g^は、

g^=Ω2g

と書ける。ここでΩは、正の値をとり、時空のなかをなめらかに変化するスカラー量である。(第9章参照)。このとき、すべての操作をgではなくg^によって定義すれば、マックスウェル場のテンソルFについても、その源である電荷・電流ベクトルJについても、適当なスケール因子を見つけて、以前とまったく同じマックスウェル方程式が成り立つようにすることができるのだ。それゆえ、特定の共形スケールを選択した場合のマックスウェル方程式の任意の解は、ほかの共形スケールを選択した場合に完全に対応する解に変換することができる(この点については第14章でもう少し詳しく説明し、補遺A6でもっとしっかり説明する)。さらに根本的なレベルでは、粒子(光子)の記述との一致が「^」のついた計量g^にもあてはまり、個々の光子が個々の光子に対応するという点で、これは場の量子論と矛盾しない。ゆえに、光子そのものは、局所的なスケールが変更されたことに「気づきもしない」のだ。

マックスウェルの理論は、この強い意味で共形不変であり、電荷を電磁場に結びつける電磁相互作用も、スケールの局所的な変更に気がつかない。光子も、光子と荷電粒子の相互作用も、その方程式が組み立てられるためには、時空がヌル円錐構造(つまり共形時空構造)をもつことを必要とするが、実際の計量を相互に区別し、このヌル円錐構造と矛盾しないようなスケール因子は必要としない。さらに、まったく同じ不変性がヤン=ミルズ方程式にも成り立つ。ヤン=ミルズ方程式は、強い相互作用だけでなく弱い相互作用も支配する。強い相互作用とは、核子(陽子と中性子)や、核子を構成するクォークや、これらに関連したその他の粒子との間ではたらく力のことで、弱い相互作用とは、放射性崩壊を引き起こす力のことである。ヤン=ミルズ理論は、数学的にはマックスウェルの理論に「余分な内部添字」をつけて(補遺A7参照)、一個の光子を粒子の多重項に置き換えたものにすぎない。強い相互作用では、クォークとグル―オンと呼ばれるものが、それぞれ電磁気理論における電子と光子に相当している。グル―オンには質量がないが、クォークには質量があり、その質量はヒッグス粒子と直接関係していると考えられている。弱い相互作用の標準理論(現在は電磁気理論もこの理論に組み込まれているため「電弱理論」と呼ばれている)では、光子はほかの三つの粒子(W+、W-、Z)を含む多重項の一部と考えられている。W+、W-、Zは質量をもっていて、、これらの質量もヒッグス粒子と結びついていると考えられる。」(中略)「まとめると、ビッグバンの直後、おそらくビッグバンの瞬間から10-12秒後あたりまでさかのぼると、温度は約1016Kを超えていて、物理学はスケール因子Ωをまったく気にしないものになり、共形幾何学が、その物理過程に適した時空構造になると考えられる。そのため、当時の物理的活動のすべては、局所的なスケール変化の影響を受けなかったと考えられる。」

(ロジャー・ペンローズ(1931-),『時間のサイクル』(日本語名『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』),第3部 共形サイクリック宇宙論,第13章 無限とつながる,新潮社(2014),pp.164-167,竹内薫(訳))

(索引:ビッグバン直後の状態)

|

(出典:wikipedia)

「さらには、こうしたことがらを人間が理解する可能性があるというそのこと自体が、意識がわれわれにもたらしてくれる能力について何らかのことを語っているのだ。」(中略)「「自然」の働きとの一体性は、潜在的にはわれわれすべての中に存在しており、いかなるレヴェルにおいてであれ、われわれが意識的に理解し感じるという能力を発動するとき、その姿を現すのである。意識を備えたわれわれの脳は、いずれも、精緻な物理的構成要素で織り上げられたものであり、数学に支えられたこの宇宙の深淵な組織をわれわれが利用するのを可能ならしめている――だからこそ、われわれは、プラトン的な「理解」という能力を介して、この宇宙がさまざまなレヴェルでどのように振る舞っているかを直接知ることができるのだ。

「さらには、こうしたことがらを人間が理解する可能性があるというそのこと自体が、意識がわれわれにもたらしてくれる能力について何らかのことを語っているのだ。」(中略)「「自然」の働きとの一体性は、潜在的にはわれわれすべての中に存在しており、いかなるレヴェルにおいてであれ、われわれが意識的に理解し感じるという能力を発動するとき、その姿を現すのである。意識を備えたわれわれの脳は、いずれも、精緻な物理的構成要素で織り上げられたものであり、数学に支えられたこの宇宙の深淵な組織をわれわれが利用するのを可能ならしめている――だからこそ、われわれは、プラトン的な「理解」という能力を介して、この宇宙がさまざまなレヴェルでどのように振る舞っているかを直接知ることができるのだ。これらは重大な問題であり、われわれはまだその説明からはほど遠いところにいる。これらの世界《すべて》を相互に結びつける性質の役割が明らかにならないかぎり明白な答えは現れてこないだろう、と私は主張する。これらの問題は互いに切り離し、個々に解決することはできないだろう。私は、三つの世界とそれらを互いに関連づけるミステリーを言ってきた。だが、三つの世界ではなく、《一つの》世界であることに疑いはない。その真の性質を現在のわれわれは垣間見ることさえできないのである。」

プラトン的

/世界\

/ \

3 1

/ \

心的───2────物理的

世界 世界

(ロジャー・ペンローズ(1931-),『心の影』,第2部 心を理解するのにどんな新しい物理学が必要なのか,8 含意は?,8.7 三つの世界と三つのミステリー,みすず書房(2001),(2),pp.235-236,林一(訳))

ロジャー・ペンローズ(1931-)

ロジャー・ペンローズの関連書籍(amazon)

検索(ロジャー・ペンローズ)

数学ランキング

ブログサークル

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。