意識に関する諸事実

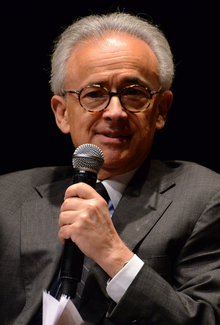

【意識に関する諸事実:(a)特定脳部位との関係付け。(b)意識、低いレベルの注意、覚醒。(c)意識と情動の非分離性。(d)中核意識、延長意識の区別。(e)中核意識の成立条件。(f)統合的な心的風景について。(アントニオ・ダマシオ(1944-))】神経学的観察や神経心理学的実験によって明らかに諸事実。

(a)意識のプロセスのいくつかの側面を、脳の特定の部位やシステムの作用と関係づけることができる。

(b)意識、低いレベルの注意、覚醒は、それぞれ区別できる異なる現象である。

・生得的な低いレベルの注意は、意識に先行して存在する。

・注意は、意識にとって必要なものだが、十分なものではない。注意と意識とは異なる。

・集中的な注意は、意識が生まれてから生じる。

(c)意識と情動は、分離できない。

(d)意識には、いくつかの段階がある。例として、

・中核意識(core consciousness):「いま」と「ここ」についての自己感を授けている。

・延長意識(extended consciousness):「わたし」という自己感を授け、過去と未来を自覚させる。

(e)中核意識は、言語、記憶、理性、注意、ワーキング・メモリがなくても成立する。

(f)統合的、統一的な心的風景を生み出すことそのものが、意識ではない。統合的、統一的なのは、有機体の単一性の結果である。

「本書で紹介する考え方の出発点になったものは、神経学的観察や神経心理学的実験によって明らかにされた多くの事実である。

第一の事実は、意識のプロセスのいくつかの側面を脳の特定の部位やシステムの作用と関係づけることができること。それにより、意識を支える神経構造の発見への扉がいま開かれつつある。」(中略)

「第二の事実は、意識と低いレベルの注意、意識と覚醒は、どちらも分離できるということ。この事実は、例の円形の部屋で男の患者が例証したように、正常な意識がなくても、人は覚醒と注意を維持できるという証拠にもとづいている。」(中略)

「第三の、そしてたぶんもっとも意味深い事実は、意識と情動は分離「できない」ということ。第2章、第3章、第4章で論じるように、通常、意識に障害が起こると情動にも障害が起こる。基本的に、情動と意識の結びつき、そしてそれらと身体との結びつきが、本書の中心テーマである。

第四の事実は、少なくとも人間において意識は一枚岩的ではないということ。意識は単純なものと複雑なものに分けることが可能であり、神経学的証拠からその分離は明白だ。

私が「中核意識」(core consciousness)と呼ぶもっとも単純な種類の意識は、有機体に一つの瞬間「いま」と一つの場所「ここ」についての自己感を授けている。」(中略)

「他方、私が「延長意識」(extended consciousness)と呼んでいる多くのレベルと段階からなる複雑な種類の意識は、有機体に精巧な自己感――まさに「あなた」、「私」というアイデンティティと人格――を授け、また、生きてきた過去と予期される未来を十分に自覚し、また外界を強く意識しながら、その人格を個人史的な時間の一点に据えている。」(中略)

「第五の事実。意識は言語、記憶、理性、注意、ワーキング・メモリといった他の認知機能で単純に説明されることがよくある。そうした機能は延長意識の最上層が正常に作用するには必要だが、中核意識にはそれらが必要でないことが神経疾患の患者の研究からわかっている。

したがって意識の理論は、単に、言語、記憶、理性が、脳と心の中で進行していることに対する解釈を情報から、どう構築しているのか、というような理論であっては「ならない」。」(中略)

「さらに、意識の理論は単に、脳はどのように対象のイメージに目を向けるか、というような理論であっては「ならない」。

私が見るところ、生得的な低いレベルの注意は意識に先行して存在し、一方、集中的な注意は意識が生まれてから生じる。意識にとって、注意はイメージをもつのと同じぐらい必要なものである。しかし、注意は意識にとって十分なものではないし、意識と同じものでもない。

最後に、意識の理論は単に、脳はどのようにして統合的、統一的な心的風景を生み出すか、というような理論であっては「ならない」。

もちろん統合的、統一的な心的風景は意識の重要な側面であり、とくに意識の最終レベルではそうである。しかし、そうした風景は孤立して存在するわけではない。それが統合的、統一的であるのはその有機体の単一性「ゆえに」であり、またその単一の有機体の「ために」である。」

(アントニオ・ダマシオ(1944-)『起こっていることの感覚』(日本語名『無意識の脳 自己意識の脳』)第1部 脳と意識の謎、第1章「脳の中の映画」とは何か、pp.35-38、講談社(2003)、田中三彦(訳))

(索引:意識、注意、覚醒、情動、中核意識、延長意識)

|

(出典:wikipedia)

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」(アントニオ・ダマシオ(1944-)『スピノザを探し求めて』(日本語名『感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ』)第4章 感情の存在理由、pp.209-210、ダイヤモンド社(2005)、田中三彦(訳))

アントニオ・ダマシオ(1944-)

検索(アントニオ・ダマシオ)

検索(Antonio R. Damasio)

アントニオ・ダマシオの関連書籍(amazon)

科学ランキング