マスター生命体マップ

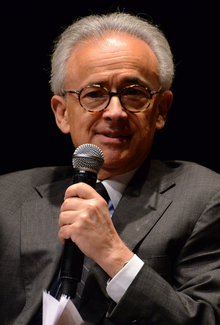

【マスター生命体マップとは?(アントニオ・ダマシオ(1944-)】マスター生命体マップ

《知覚の種類》身体の形、身体の動き。

《特徴》発達の途中で変わってゆく。

《マスター内知覚マップとマスター生命体マップの関係》

マスター内知覚マップは、マスター生命体マップの中に収まる。ある特定の内部知覚は、マスター生命体マップの中の解剖学的図式に当てはまる領域の部分で知覚される。例として、吐き気が胃のあたりで体験される等。

「マスター生命体マップは、全身の模式図を主要コンポーネントつき――頭、体幹、四肢――で、落ち着いた状態で記述する。身体の動きは、このマスターマップとの比較でマッピングされる。

内知覚マップとはちがって、マスター生命体マップは発達の途中で劇的に変わる。というのもこのマップは骨格筋システムとその動きを描くからだ。必然的に、こうしたマップは身体の大きさが増大したり、動きの幅や質が変わったりすれば、それに応じて変わる。赤ん坊、思春期の若者、成人の各段階でそれが同じなどということは考えられない。

もちろん、何らかの一時的な安定性にはやがて到達するのだが、結果としてマスター生命体マップは、原自己を構成するのに必要となる単一性の源としては理想的とは言えない。

マスター内知覚システムは、マスター生命体模式図で作られた全般的な枠組みの中におさまらなければならない。ざっとした素描が、マスター生命体枠組みの外周部の中に、マスター内知覚システムを描き出す。

片方がもう片方におさまるからといって、実際にマップが移転されるわけではないが、両方のマップが動員できるような協調は可能になる。

たとえば、身体のある特定内部領域のマッピングは、マスター生命体枠組みの中で、全体的な解剖学的図式に最もあてはまる領域の部分に信号が送られる。

人が吐き気を感じるとき、それが身体のある部分との関連で体験される――たとえば胃、などだ。漠然としてはいても、内知覚マップは全体としての生命体マップにおさまるように作られる。」

(アントニオ・ダマシオ(1944-)『自己が心にやってくる』第3部 意識を持つ、第8章 意識ある心を作る、pp.233-234、早川書房 (2013)、山形浩生(訳))

(索引:マスター生命体マップ)

|

(出典:wikipedia)

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」(アントニオ・ダマシオ(1944-)『スピノザを探し求めて』(日本語名『感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ』)第4章 感情の存在理由、pp.209-210、ダイヤモンド社(2005)、田中三彦(訳))

アントニオ・ダマシオ(1944-)

検索(アントニオ・ダマシオ)

検索(Antonio R. Damasio)

アントニオ・ダマシオの関連書籍(amazon)

科学ランキング