仕事の意味が変わった

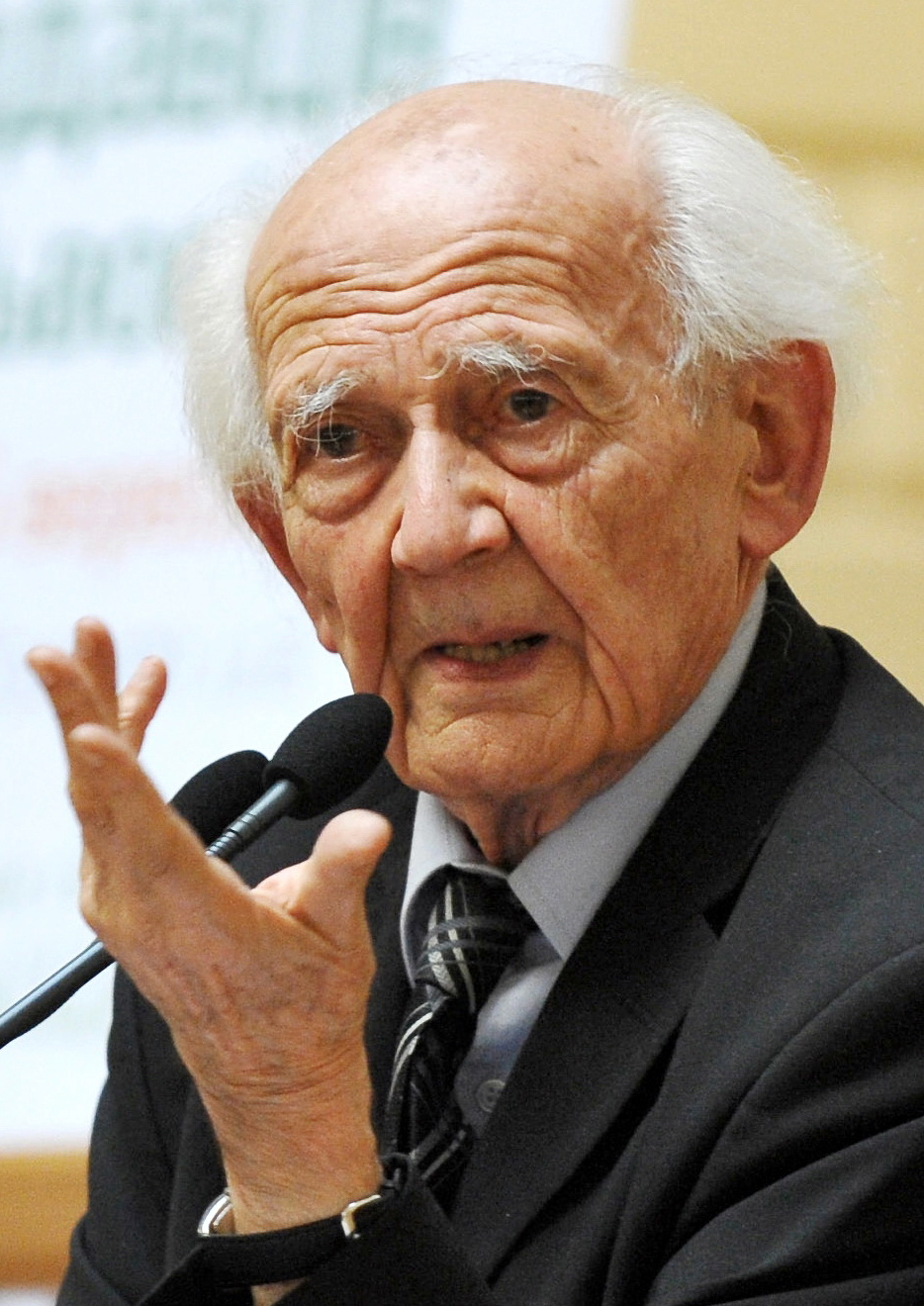

【企業利益の主要な源泉が,大量の消費者を獲得できるアイディアに変化し,労働力への依存度が減少,比較的単純な仕事の担い手は,交換可能な部品,消耗品とみなされ,仕事の意義を見失い,同僚との結びつきも希薄化する。(ジグムント・バウマン(1925-2017))】(1)企業の利益の主要な源泉の変化

(a)アイディアへの依存

物質的対象というよりも、ますますアイディアになってきている。

(b)消費者への依存

アイディアは、多くの人々に依存しながら富を生み続けるのであり、生産者に依存することはない。資本はその競合性・有効性・収益性に関しては消費者に依存している。

(c)消費者を作り出すということ

「消費者を生産する」可能性、つまり手持ちのアイディアに対する需要を生み出し、それを増大させる可能性に導かれている。

(2)企業の利益の主要な源泉の変化の影響

(2.1)労働力への依存度の減少

資本の移動を計画し、その転位を促すにあたっては、労働力の依存はせいぜい二次的な意味しかもたないのである。その結果、ローカルな労働力が資本に対して、もっと一般的にいえば雇用条件と仕事の可能性に対して「保持する権力」は、かなり縮小したわけである。

(2.2)仕事の類型と、仕事への影響

(a)アイディアを生み出す仕事

アイディアを生み出し、それを望ましいもの、売却可能なものにするやり方を発明する人々である。

(b)労働の再生産の仕事

教育者や、福祉国家のさまざまな職員たちのように、労働の再生産に従事する人々である。

(c)サービスの受け手に対する対面的な接触が必要な仕事

製品の売り手たちと、製品に対する欲望を効果的に演出するような人々が含まれる。

(d)それ以外の仕事

(i)単純な仕事

組み立てラインや、最新の環境においてはコンピュータ・ネットワークや、レジ打ち機のように電子的に自動化された装置に結びつけられている人たちである。

(ii)交換可能な部品、消耗品

こうした人たちは最も消耗品扱いされ、使い捨て可能とされ、経済システムの交換可能な部品と見なされる。

(iii)仕事への愛着と同僚との結びつきが希薄化、仕事に大切な価値を見い出しにくい

その結果、自らの仕事に愛着をもって肩入れすることや、同僚との持続的な関係をもつことに、たいして重要性を感じていない。彼れはどんな仕事場でも忠誠を尽くすこと、投影された仕事場の未来に自らの人生目標をしるすといったことには慎重になる傾向があるのである。

「利益の主要な源泉――特に大きな利益の、したがってまた未来の資本の源泉――は、《物質的対象》というよりもますます《アイディア》になってきている。アイディアは一度だけ生み出され、その後で購買者/顧客/消費者として関わる多くの人々に依存しながら富を生み続けるのであり、商品の原型を繰り返し生産することに従事する多くの人々、つまり生産者に依存することはない。アイディアから利益を得ることが問題となるときには、競合する相手は消費者であり、生産者ではないのである。したがって、今日資本が関わりをもつのは主に消費者であるということには何の不思議もない。そしてこの関係においてだけ、「相互依存」について有意味な話ができるのである。資本はその競合性・有効性・収益性に関しては消費者に依存しているのであり、その回転率は消費者のあるなしと、「消費者を生産する」可能性、つまり手持ちのアイディアに対する需要を生み出し、それを増大させる可能性に導かれている。資本の移動を計画し、その転位を促すにあたっては、労働力の依存はせいぜい二次的な意味しかもたないのである。その結果、ローカルな労働力が資本に対して、もっと一般的にいえば雇用条件と仕事の可能性に対して「保持する権力」は、かなり縮小したわけである。

現在、経済活動に従事している人々は大まかに四つの大きなカテゴリーに分類できるとロバート・ライシュが示唆している。「シンボル操作をおこなう者」、つまりアイディアを生み出し、それを望ましいもの、売却可能なものにするやり方を発明する人々が、第一のカテゴリーを形成する。また労働の再生産に従事する人々(教育者と、福祉国家のさまざまな職員たち)が、第二のカテゴリーに属する。第三のカテゴリーは、サービスの受け手に対する対面的な接触が必要となる「対人サービス」(ジョン・オニールが「スキントレード」と類別したような職業)で雇われている人々を指す。製品の売り手たちと、製品に対する欲望を効果的に演出するような人たちが、このカテゴリーの大部分をなしている。そして最後に第四のカテゴリーだが、これはここ一世紀半にわたって労働運動の「社会的下位階層」を形成してきた人たち属するものである。彼らは、ライシュの言葉でいえば「単純作業労働者」であり、組み立てラインや、最新の環境においてはコンピュータ・ネットワークや、レジ打ち機のように電子的に自動化された装置に結びつけられている人たちである。こうした人たちは最も消耗品扱いされ、使い捨て可能とされ、経済システムの交換可能な部品と見なされる存在である。彼らの仕事には、特別な技術も顧客との社会的相互行為の技法も必要とされない。それゆえに、彼らは最も容易に取り替えられ、あったとしても余分で取るに足らない交渉能力しかもっていないとされるのである。また彼らは自分たちが使い捨て可能と見なされていることを自覚しているがゆえに、自らの仕事に愛着をもって肩入れすることや、同僚との持続的な関係をもつことに、たいして重要性を感じていない。彼れはどんな仕事場でも忠誠を尽くすこと、投影された仕事場の未来に自らの人生目標をしるすといったことには慎重になる傾向があるのである。」

(ジグムント・バウマン(1925-2017)『個人化社会』第1章 労働の隆盛と衰退、pp.42-43、青弓社 (2008)、菅野博史(訳))

(索引:労働,仕事の意味)

|

(出典:wikipedia)

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。第一に、自由と安定性(セキュリティ)のあいだの許容しうるバランスをうまく作り出すことへの希望と可能性である。これら二つの、両立できるかどうか自明ではないとはいえ、等しくきわめて重要な人間社会の必須の(sine qua non)条件が、再考の努力の中心に置かれる必要がある。そして第二に、至急救い出される必要がある、過去に存在した数々の希望のなかでも、カント自身の「瓶に詰められたメッセージ」として保持されてきたもの、つまりカントの『世界市民的見地における一般史の構想』は、メタ希望としての地位を正当にも主張しうるものだということである。つまりそれは、希望するという果敢な振る舞いそのものを可能にすることができる――するであろう、すべきである――ような希望である。自由と安定性のあいだにいかなる新しいバランスを作ることが探究されるとしても、それは、地球規模のスケールで構想される必要がある。」

(ジグムント・バウマン(1925-2017)『液状不安』第6章 不安に抗する思考、pp.256-257、青弓社 (2012)、澤井敦(訳))

ジグムント・バウマン(1925-2017)

ジグムント・バウマンの関連書籍(amazon)

検索(Zygmunt Bauman)

検索(ジグムント・バウマン)

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「要するに、筆者の研究が示す理論モデルは、制度変化の源泉としての、状況に埋め込まれた即興の役割を強調することにより、専門家がグローバリゼーションに与える影響の理解を広げるものである。これは、制度理論において無視されてきたエージェンシーという側面に取り組むものである。制度理論においては、意図性と予見性がとりわけ重要視され、不確実性と発明性は排除されてきたからだ。現代の専門サービスの文脈で必要になるのは、「実践価値的な即興」であり、その中で「当事者は自身の利益を開発し実現する」のである。つまり計画ではなく実践を通してなのだ。これは国際的な舞台でとくに当てはまる。この舞台で知的専門家は、法律や職業規律、文化、規範などの新たな制度的構造に各法域で直面するからだ。このような場合、制度的エージェンシーを狭く構築し、「標準化された相互作用系列」や「確立された手続き」に基づくものととらえると、知的専門家の活動の重要領域を除外してしまうことになるのである。」

「要するに、筆者の研究が示す理論モデルは、制度変化の源泉としての、状況に埋め込まれた即興の役割を強調することにより、専門家がグローバリゼーションに与える影響の理解を広げるものである。これは、制度理論において無視されてきたエージェンシーという側面に取り組むものである。制度理論においては、意図性と予見性がとりわけ重要視され、不確実性と発明性は排除されてきたからだ。現代の専門サービスの文脈で必要になるのは、「実践価値的な即興」であり、その中で「当事者は自身の利益を開発し実現する」のである。つまり計画ではなく実践を通してなのだ。これは国際的な舞台でとくに当てはまる。この舞台で知的専門家は、法律や職業規律、文化、規範などの新たな制度的構造に各法域で直面するからだ。このような場合、制度的エージェンシーを狭く構築し、「標準化された相互作用系列」や「確立された手続き」に基づくものととらえると、知的専門家の活動の重要領域を除外してしまうことになるのである。」

「私はここで福祉国家の後退について別の解釈を提言したい。その解釈は、資本主義(市場システムと生産手段の私有)は、福祉国家を異物のように破損する傾向があるという仮説に基づいている。福祉国家の発端は、産業労働者の蜂起のような一度限りの歴史的な出来事であった。」(中略)「この解釈は、共同体がこのメカニズムに何も対抗しないならば、福祉国家の摩耗が進行することを暗示している。資本主義は最終的には友好的な仮面を取り去り、本当の顔を表すだろう。資本主義は通常のモードに戻る。つまり、大抵の人間は運命の襲撃と市場の変転に無防備にさらされており、経済的にも社会的にも、不平等は限界知らずに拡大する、というシステムに戻るのである。

「私はここで福祉国家の後退について別の解釈を提言したい。その解釈は、資本主義(市場システムと生産手段の私有)は、福祉国家を異物のように破損する傾向があるという仮説に基づいている。福祉国家の発端は、産業労働者の蜂起のような一度限りの歴史的な出来事であった。」(中略)「この解釈は、共同体がこのメカニズムに何も対抗しないならば、福祉国家の摩耗が進行することを暗示している。資本主義は最終的には友好的な仮面を取り去り、本当の顔を表すだろう。資本主義は通常のモードに戻る。つまり、大抵の人間は運命の襲撃と市場の変転に無防備にさらされており、経済的にも社会的にも、不平等は限界知らずに拡大する、というシステムに戻るのである。