実証的理由と批判的理由

【ある理論が真理であることを示す実証的理由は、決して与え得ない。合理的な批判と、妥当な批判的理由を示すことで先行の理論が真でないことを示し、新しい理論がより真理に近づいていることを信じることができるだけである。(カール・ポパー(1902-1994))】(1)真理の探究には、何ものにも勝る重要性があり、われわれの目的であり続ける。

(2)しかし、真理が実際に見出されたということを示す実証的理由は、決して与えることはできない。

(3)合理的な批判により、真であることに反対する妥当な批判的理由を示すことで、ある特定の理論が真でないことは、示すことができる。

(4)したがって、合理的な批判により、ある新しい理論が先行の理論よりも、真理により近づいていると信じる暫定的な理由を示すことができる。

「わたくしの立場はこうである。真理――あるいは、われわれの問題を解くことのできる真なる理論――の探究には、なにものにも勝る重要性がある。

すなわち、《合理的な批判というものはすべて、理論が真であるという主張に対する批判であり、また解こうとしていた問題を解くことができるという主張に対する批判である》。

わたくしは、このように主張しているのである。

したがって、ある理論が真であるかどうかという問題を、その理論がほかの理論よりもよいかどうかの問題に《置き換え》てはいない。むしろ、理論が真であることを支持する妥当な《理由》(実証的理由)をうみ出せるかどうかという問題を、理論が真であることに反対する、あるいは競争相手の理論が真であることに反対する妥当な《理由》(批判的理由)をうみ出せるかどうかの問題によって置き換えているに過ぎない。

さらに、ある理論をほかの理論よりも、よりよい、より優れているなどと記すことは、その理論が《真理により接近している》ように見えると示すことであるというのがわたくしの主張なのである。

真理――絶対的真理――は、われわれの目的でありつづける。それはまた、批判の暗黙の規準でありつづける。

ほとんどすべての批判は、批判の対象となっている理論を反駁する試みである。すなわち、それが《真ではない》ということを示す試みなのである。

(例外として重要なのは、ある理論には意味がない――それは解こうとしていた問題を解いてはいない――ということを示そうとする批判である。)

したがって、いつでも、《真なる理論》(真にして意味ある理論)が追求されることになる。

もっとも、追求されていた真なる理論がじっさいに見出されたということを示す理由(実証的理由)は、決して与えることはできないが。

同時に、ある重要なことを学んだと、つまり、真理に向って前進したと考えられるよい理由――つまりよい《批判的理由》――は得られるかもしれない。

というのは、第一に、批判的討論の現状からすれば、ある特定の理論が真ではないということを学んだと言えるだろうし、第二に、ある新しい理論が先行の理論よりも、真理により近づいていると信じる(もちろん、信じるということでしかないが)暫定的な理由がいくつか見出されたとは言えるかもしれないからである。」

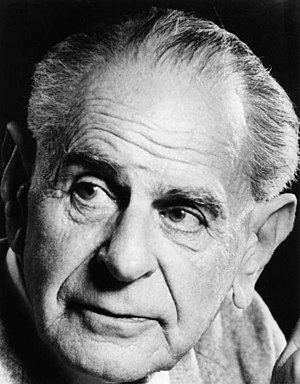

(カール・ポパー(1902-1994),『実在論と科学の目的』,第1部 批判的アプローチ,第1章 帰納,2 批判的アプローチ、帰納問題の解決,(上),pp.34-35,岩波書店(2002),小河原誠,蔭山泰之,篠崎研二,(訳))

(索引:実証的理由, 批判的理由, 真理)

|

(出典:wikipedia)

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。1.可謬性の原則。おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなたが正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違っているのかもしれない。

2.合理的討論の原則。われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれの理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。

3.真理への接近の原則。ことがらに即した討論を通じて、われわれはほとんどいつでも真理に接近しようとする。そして、合意に達することができないときでも、よりよい理解には達する。

これら3つの原則は、認識論的な、そして同時に倫理的な原則であるという点に気づくことが大切です。というのも、それらは、なんと言っても寛容を合意しているからです。わたくしがあなたから学ぶことができ、そして真理探究のために学ぼうとしているとき、わたくしはあなたに対して寛容であるだけでなく、あなたを潜在的に同等なものとして承認しなければなりません。あらゆる人間が潜在的には統一をもちうるのであり同等の権利をもちうるということが、合理的に討論しようとするわれわれの心構えの前提です。われわれは、討論が合意を導かないときでさえ、討論から多くを学ぶことができるという原則もまた重要です。なぜなら討論は、われわれの立場が抱えている弱点のいくつかを理解させてくれるからです。」

「わたくしはこの点をさらに、知識人にとっての倫理という例に即して、とりわけ、知的職業の倫理、つまり、科学者、医者、法律家、技術者、建築家、公務員、そして非常に重要なこととしては、政治家にとっての倫理という例に即して、示してみたいと思います。」(中略)「わたくしは、その倫理を以下の12の原則に基礎をおくように提案します。そしてそれらを述べて〔この講演を〕終えたいと思います。

1.われわれの客観的な推論知は、いつでも《ひとりの》人間が修得できるところをはるかに超えている。それゆえ《いかなる権威も存在しない》。このことは専門領域の内部においてもあてはまる。

2.《すべての誤りを避けること》は、あるいはそれ自体として回避可能な一切の誤りを避けることは、《不可能である》。」(中略)「

3.《もちろん、可能なかぎり誤りを避けることは依然としてわれわれの課題である》。しかしながら、まさに誤りを避けるためには、誤りを避けることがいかに難しいことであるか、そして何ぴとにせよ、それに完全に成功するわけではないことをとくに明確に自覚する必要がある。」(中略)「

4.もっともよく確証された理論のうちにさえ、誤りは潜んでいるかもしれない。」(中略)「

5.《それゆえ、われわれは誤りに対する態度を変更しなければならない》。われわれの実際上の倫理改革が始まるのは《ここにおいて》である。」(中略)「

6.新しい原則は、学ぶためには、また可能なかぎり誤りを避けるためには、われわれは《まさに自らの誤りから学ば》ねばならないということである。それゆえ、誤りをもみ消すことは最大の知的犯罪である。

7.それゆえ、われわれはたえずわれわれの誤りを見張っていなければならない。われわれは、誤りを見出したなら、それを心に刻まねばならない。誤りの根本に達するために、誤りをあらゆる角度から分析しなければならない。

8.それゆえ、自己批判的な態度と誠実さが義務となる。

9.われわれは、誤りから学ばねばならないのであるから、他者がわれわれの誤りを気づかせてくれたときには、それを受け入れること、実際、《感謝の念をもって》受け入れることを学ばねばならない。われわれが他者の誤りを明らかにするときは、われわれ自身が彼らが犯したのと同じような誤りを犯したことがあることをいつでも思い出すべきである。」(中略)「

10.《誤りを発見し、修正するために、われわれは他の人間を必要とする(また彼らはわれわれを必要とする)ということ》、とりわけ、異なった環境のもとで異なった理念のもとで育った他の人間を必要とすることが自覚されねばならない。これはまた寛容に通じる。

11.われわれは、自己批判が最良の批判であること、しかし《他者による批判が必要な》ことを学ばねばならない。それは自己批判と同じくらい良いものである。

12.合理的な批判は、いつでも特定されたものでなければならない。それは、なぜ特定の言明、特定の仮説が偽と思われるのか、あるいは特定の論証が妥当でないのかについての特定された理由を述べるものでなければならない。それは客観的真理に接近するという理念によって導かれていなければならない。このような意味において、合理的な批判は非個人的なものでなければならない。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第3部 最近のものから,第14章 寛容と知的責任,VI~VIII,pp.316-317,319-321,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

カール・ポパー(1902-1994)

検索(日本ポパー哲学研究会)

カール・ポパーの関連書籍(amazon)

検索(カール・ポパー)

哲学・思想ランキング

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。