物理法則と論理学の法則

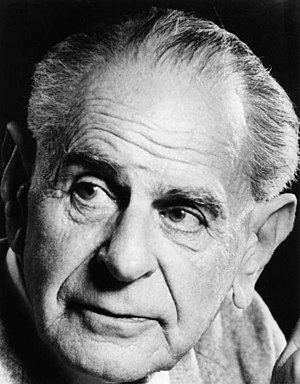

【数学や論理学が、世界1における人間の脳の進化と自然淘汰の産物だとしても、ある論理法則の「正誤」は、世界1に具現化されている対象物や、それと相互作用する世界2の集合体を超える、別の世界に属していると思われる。(カール・ポパー(1902-1994))】(b2.2)を追記。

(c1)徹底的唯物論

世界1のみが実在する。

時間1 世界1・P1 ⊃ 世界2・M1

↓ ↓

時間2 世界1・P2 ⊃ 世界2・M2

(c1.1)もし、これが正しいならば、世界2での過程はすべて世界1の物理学、化学の法則に支配されているのか。しかし、たとえば数学の公理とか論理学の法則とは、いったい何なのか。これも、世界1の諸法則に従っているのか。

(c1.2)コンピュータは、世界1の諸法則によって実現され、動作しているにもかかわらず、同時に論理的諸原理にも従っている。

(c1.3)なぜ、(c1.2)のようなことが可能なのか。それは、コンピュータも論理学の法則も、世界3に属しているからである。参照:(b2)

(b2)世界3は、世界2との相互作用によって、新たな世界3を生成する。

時間1 世界1・P1(世界3・C1⇔世界2・M1)

│ │ │┌───┘

↓ ↓ ↓↓

時間2 世界1・P2(世界3・C2⇒世界2・M2)

(b2.1)しかし、すべては物理的世界1における現象であることには、変わりないのではないか。

(b2.1.1)進化と自然淘汰の産物として、人間の大脳が生まれた。

(b2.1.2)環境に適応するこの過程のなかで言語活動が生まれた。

(b2.1.3)適応的な行動を生むための思考と、適応的な推理のための性向的能力が習得された。

(b2.1.4)やがて学校教育において、論理的思考が組織的に学習されることになった。

(b2.2)(b2.1)が正しいとしても、ある論理法則が「正しい」とか「誤っている」という基準は、物理的世界1に具現化されている対象物や、それと相互作用する主観的経験の世界2の集合体を超える、別の世界に属していると思われる。

(b2.2.1)たとえば、世界2における計算、または世界1に書き下した計算式、または、ある計算を行なっているコンピュータが「正しい」とか「誤っている」と言うことには、確かに意味がある。「正しい」論理法則とは、何なのか。

(b2.2.2)「正しい」「誤っている」と言うためには、基準が必要であるが、この基準は、物理的世界1の中に具現化されているだろうか。たとえば、ある特定の論理学の書物が基準であるとか。

(b2.2.3)あるいは、大多数の論理学者が正しいと判断するから「正しい」というような方法で、世界2の集合体が、その基準を具現化しているのだろうか。

「I――コンピュータや大脳は誤りを犯さないのでしょうか。

P――もちろん、コンピュータは完全ではありません、人間の大脳もまたそうです。言わずと知れたことですよ。

I――でも、もしそうならば、あなたには世界1の中の対象に具現化または具体化されていない妥当性の基準のような、世界3の対象が必要になりますよ。《推論の妥当性》に訴えることができるためにはそれら基準が必要です。でもあなたはそのような対象の存在を否定しています。

P――私は非物質的な世界3の対象の存在を断固否定します。しかし、私にはまだあなたの要点がよくわかったわけではないのです。

I――私の要点はまったく簡単です。もしコンピュータや大脳が誤りを犯すことができるなら、それらは何に比べて劣っているのだろうか。

P――他のコンピュータや大脳、あるいは論理と数学の書物の内容より劣っているのです。

I――それらの書物は誤りを犯すことがないのでしょうか。

P――もちろん、あります。でも間違いは稀です。

I――それはあやしいが、そうだったとしましょう。でもまだ質問があります。もし間違いがあるなら――いいですか、それが論理的な間違いとしたら――どんな基準でそれは間違いなのですか。

P――論理学の基準です。

I――そのとおりです。でも、それら基準は非物質的世界3の基準ですね。

P――それには賛成しかねます。それらは抽象的な基準ではなく、大多数の論理学者――事実、少数の過信派以外のすべて――がそのようなものとして受け入れる気になる基準や原理なのです。

I――原理が妥当だから論理学者がその気になるのでしょうか。それとも彼らが受け入れる気になるから原理は妥当なのでしょうか。

P――紛らわしい質問ですね。それへの明白な答え、そしてとにかくあなたの答えは、「論理的基準が妥当であるゆえに、論理学者はそれを受け入れる気になる」ということのようだ。だがこれは、私が否定する非物質的な、したがって抽象的な基準や原理の存在を認めることでしょう。

いや、私はあなたの質問に別の答えをしなければなりません。基準は、それらが存在する以上は、人々の大脳の状態や性向として存在するのです。状態や性向というのは人々に正しい基準を受け入れさせるものです。

するともちろん、あなたは次のように問うかもしれません。「《妥当な》基準以外の《正しい》基準は他にあるのだろうか、と。

私の答えは「言語行動のいくつかの仕方、あるいはいくつかの信念を他の信念と結び合わせるいくつかの仕方がその基準であり、それらの仕方は生存闘争で有用だとわかり、それゆえ自然淘汰によって淘汰されたか、またはたぶん学校教育その他で条件づけによって学ばれたものです」。

これらの遺伝され、学習された性向は何人かの人々によって《われわれの論理的直感》と呼ばれるものです。私はそれらが(抽象的な世界3の対象と反対に)存在することを認めます。

私はまた、それらが常に信頼できるとは限らず、論理的な誤りが存在することも認めます。でもこれらの誤った推論は批判し、取り除くことができます。」

(カール・ポパー(1902-1994)『自我と脳』第1部、P3章 唯物論批判、21――J・B・S・ホールディンの唯物論反駁の一修正形式(上)pp.121-122、思索社(1986)、西脇与作・沢田允茂(訳))

(索引:)

|

(出典:wikipedia)

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。1.可謬性の原則。おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなたが正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違っているのかもしれない。

2.合理的討論の原則。われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれの理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。

3.真理への接近の原則。ことがらに即した討論を通じて、われわれはほとんどいつでも真理に接近しようとする。そして、合意に達することができないときでも、よりよい理解には達する。

これら3つの原則は、認識論的な、そして同時に倫理的な原則であるという点に気づくことが大切です。というのも、それらは、なんと言っても寛容を合意しているからです。わたくしがあなたから学ぶことができ、そして真理探究のために学ぼうとしているとき、わたくしはあなたに対して寛容であるだけでなく、あなたを潜在的に同等なものとして承認しなければなりません。あらゆる人間が潜在的には統一をもちうるのであり同等の権利をもちうるということが、合理的に討論しようとするわれわれの心構えの前提です。われわれは、討論が合意を導かないときでさえ、討論から多くを学ぶことができるという原則もまた重要です。なぜなら討論は、われわれの立場が抱えている弱点のいくつかを理解させてくれるからです。」

「わたくしはこの点をさらに、知識人にとっての倫理という例に即して、とりわけ、知的職業の倫理、つまり、科学者、医者、法律家、技術者、建築家、公務員、そして非常に重要なこととしては、政治家にとっての倫理という例に即して、示してみたいと思います。」(中略)「わたくしは、その倫理を以下の12の原則に基礎をおくように提案します。そしてそれらを述べて〔この講演を〕終えたいと思います。

1.われわれの客観的な推論知は、いつでも《ひとりの》人間が修得できるところをはるかに超えている。それゆえ《いかなる権威も存在しない》。このことは専門領域の内部においてもあてはまる。

2.《すべての誤りを避けること》は、あるいはそれ自体として回避可能な一切の誤りを避けることは、《不可能である》。」(中略)「

3.《もちろん、可能なかぎり誤りを避けることは依然としてわれわれの課題である》。しかしながら、まさに誤りを避けるためには、誤りを避けることがいかに難しいことであるか、そして何ぴとにせよ、それに完全に成功するわけではないことをとくに明確に自覚する必要がある。」(中略)「

4.もっともよく確証された理論のうちにさえ、誤りは潜んでいるかもしれない。」(中略)「

5.《それゆえ、われわれは誤りに対する態度を変更しなければならない》。われわれの実際上の倫理改革が始まるのは《ここにおいて》である。」(中略)「

6.新しい原則は、学ぶためには、また可能なかぎり誤りを避けるためには、われわれは《まさに自らの誤りから学ば》ねばならないということである。それゆえ、誤りをもみ消すことは最大の知的犯罪である。

7.それゆえ、われわれはたえずわれわれの誤りを見張っていなければならない。われわれは、誤りを見出したなら、それを心に刻まねばならない。誤りの根本に達するために、誤りをあらゆる角度から分析しなければならない。

8.それゆえ、自己批判的な態度と誠実さが義務となる。

9.われわれは、誤りから学ばねばならないのであるから、他者がわれわれの誤りを気づかせてくれたときには、それを受け入れること、実際、《感謝の念をもって》受け入れることを学ばねばならない。われわれが他者の誤りを明らかにするときは、われわれ自身が彼らが犯したのと同じような誤りを犯したことがあることをいつでも思い出すべきである。」(中略)「

10.《誤りを発見し、修正するために、われわれは他の人間を必要とする(また彼らはわれわれを必要とする)ということ》、とりわけ、異なった環境のもとで異なった理念のもとで育った他の人間を必要とすることが自覚されねばならない。これはまた寛容に通じる。

11.われわれは、自己批判が最良の批判であること、しかし《他者による批判が必要な》ことを学ばねばならない。それは自己批判と同じくらい良いものである。

12.合理的な批判は、いつでも特定されたものでなければならない。それは、なぜ特定の言明、特定の仮説が偽と思われるのか、あるいは特定の論証が妥当でないのかについての特定された理由を述べるものでなければならない。それは客観的真理に接近するという理念によって導かれていなければならない。このような意味において、合理的な批判は非個人的なものでなければならない。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第3部 最近のものから,第14章 寛容と知的責任,VI~VIII,pp.316-317,319-321,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

カール・ポパー(1902-1994)

検索(日本ポパー哲学研究会)

カール・ポパーの関連書籍(amazon)

検索(カール・ポパー)

哲学・思想ランキング

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「さらには、こうしたことがらを人間が理解する可能性があるというそのこと自体が、意識がわれわれにもたらしてくれる能力について何らかのことを語っているのだ。」(中略)「「自然」の働きとの一体性は、潜在的にはわれわれすべての中に存在しており、いかなるレヴェルにおいてであれ、われわれが意識的に理解し感じるという能力を発動するとき、その姿を現すのである。意識を備えたわれわれの脳は、いずれも、精緻な物理的構成要素で織り上げられたものであり、数学に支えられたこの宇宙の深淵な組織をわれわれが利用するのを可能ならしめている――だからこそ、われわれは、プラトン的な「理解」という能力を介して、この宇宙がさまざまなレヴェルでどのように振る舞っているかを直接知ることができるのだ。

「さらには、こうしたことがらを人間が理解する可能性があるというそのこと自体が、意識がわれわれにもたらしてくれる能力について何らかのことを語っているのだ。」(中略)「「自然」の働きとの一体性は、潜在的にはわれわれすべての中に存在しており、いかなるレヴェルにおいてであれ、われわれが意識的に理解し感じるという能力を発動するとき、その姿を現すのである。意識を備えたわれわれの脳は、いずれも、精緻な物理的構成要素で織り上げられたものであり、数学に支えられたこの宇宙の深淵な組織をわれわれが利用するのを可能ならしめている――だからこそ、われわれは、プラトン的な「理解」という能力を介して、この宇宙がさまざまなレヴェルでどのように振る舞っているかを直接知ることができるのだ。