消せない火

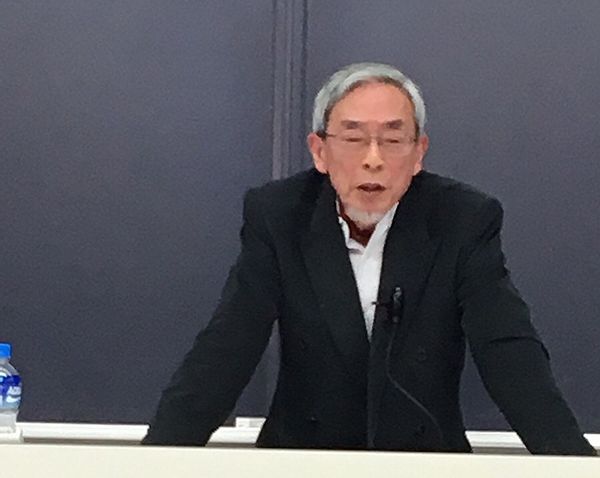

【核技術は,まだ技術とは言えない。なぜなら,原子力の火は,つけることはできるが消せない火だからだ。寿命の長い放射能を寿命の短いものにするとか,放射能のないものに変えてしまうという試みは成功していない。(高木仁三郎(1938-2000))】「この火を人工的に何とか消してしまおうという試みはありました。

例えば、ある他の核反応をさらに起こさせて寿命の長い放射能を寿命の短いものにしてしまう。そして寿命の短いものにしておいてしばらく待っていると死んでくれるだろうと、或いは放射能のないものに変えてしまうという、錬金術のような事の試みがありましたが、いろいろやっても結局旨くいかない。

一つ放射能を消したかと思うと別の放射能が出来てしまう、もぐらたたきのような事をやっていましたね。結局旨くいかない。結局寿命の非常に長い放射能が残ってしまいます。」(中略)

「その消せない火を作り出すという事は、したがって人間がエネルギーの技術を手にしたという事にはならない。

人間がある火を手にしたというのは、その火を付けたいときに付けられるし、消したいときには消せるという事でないといけない。原子力の火は、付けたいときには付けられるようにはなったけれども、消したいときには消せるという点ではまったくこれ零です。出来ない。

そうである以上、これは完成された技術でもないし、人間が頼るべき技術でもない。私はそういう観点から今は確信を持って反対をする。これは事故があってもなくても駄目だと私は思っている。

そのうえに事故というのは人間のやる事ですから起こり得る事です。

チェルノブイリがなくても私はこれは原理的に駄目だと思っています。反対をしなくては、どこかでこの残った消せない火がかならず将来の世代を苦しめる事になると思います。私たちの時代に事故が起こらなかったとしてもね。」

(高木仁三郎(1938-2000)『高木仁三郎著作集 第六巻 核の時代/エネルギー』核と人間、pp.380-381)

(索引:点火できるが消せない火)

(出典:高木仁三郎の部屋)

友へ―――高木仁三郎からの最後のメッセージ

友へ―――高木仁三郎からの最後のメッセージ

「「死が間近い」と覚悟したときに思ったことのひとつに、なるべく多くのメッセージを多様な形で多様な人々に残しておきたいということがありました。そんな一環として、私はこの間少なからぬ本を書き上げたり、また未完にして終わったりしました。

未完にして終わってはならないもののひとつが、この今書いているメッセージ。仮に「偲ぶ会」を適当な時期にやってほしい、と遺言しました。そうである以上、それに向けた私からの最低限のメッセージも必要でしょう。

まず皆さん、ほんとうに長いことありがとうございました。体制内のごく標準的な一科学者として一生を終わっても何の不思議もない人間を、多くの方たちが暖かい手を差しのべて鍛え直して呉れました。それによってとにかくも「反原発の市民科学者」としての一生を貫徹することができました。

反原発に生きることは、苦しいこともありましたが、全国、全世界に真摯に生きる人々とともにあることと、歴史の大道に沿って歩んでいることの確信から来る喜びは、小さな困難などをはるかに超えるものとして、いつも私を前に向って進めてくれました。幸いにして私は、ライト・ライブリフッド賞を始め、いくつかの賞に恵まれることになりましたが、繰り返し言って来たように、多くの志を共にする人たちと分かち合うものとしての受賞でした。

残念ながら、原子力最後の日は見ることができず、私の方が先に逝かねばならなくなりましたが、せめて「プルトニウム最後の日」くらいは、目にしたかったです。でもそれはもう時間の問題でしょう。すでにあらゆる事実が、私たちの主張が正しかったことを示しています。なお、楽観できないのは、この末期的症状の中で、巨大な事故や不正が原子力の世界を襲う危険でしょう。JCO事故からロシア原潜事故までのこの一年間を考えるとき、原子力時代の末期症状による大事故の危険と結局は放射性廃棄物が垂れ流しになっていくのではないかということに対する危惧の念は、今、先に逝ってしまう人間の心を最も悩ますものです。

後に残る人々が、歴史を見通す透徹した知力と、大胆に現実に立ち向かう活発な行動力をもって、一刻も早く原子力の時代にピリオドをつけ、その賢明な終局に英知を結集されることを願ってやみません。私はどこかで、必ず、その皆さまの活動を見守っていることでしょう。

私から一つだけ皆さんにお願いするとしたら、どうか今日を悲しい日にしないでください。

泣き声や泣き顔は、私にはふさわしくありません。

今日は、脱原発、反原発、そしてより平和で持続的な未来に向っての、心新たな誓いの日、スタートの楽しい日にして皆で楽しみましょう。高木仁三郎というバカな奴もいたなと、ちょっぴり思い出してくれながら、核のない社会に向けて、皆が楽しく夢を語る。そんな日にしましょう。

いつまでも皆さんとともに

高木 仁三郎

世紀末にあたり、新しい世紀をのぞみつつ」

(高木仁三郎(1938-2000)『高木仁三郎著作集 第四巻 プルートーンの火』未公刊資料 友へ―――高木仁三郎からの最後のメッセージ、pp.672-674)

高木仁三郎(1938-2000、物理学、核化学)

原子力資料情報室(CNIC)

Citizens' Nuclear Information Center

認定NPO法人 高木仁三郎市民科学基金|THE TAKAGI FUND for CITIZEN SCIENCE

高木仁三郎の部屋

高木仁三郎の本(amazon)

検索(高木仁三郎)

ニュース(高木仁三郎)

高木仁三郎 略歴・業績<Who's Who<arsvi.com<立命館大学生存学研究センター

原子力市民委員会(2013-)

原子力市民委員会

Citizens' Commission on Nuclear Energy

原子力市民委員会 (@ccnejp) | Twitter

検索(原子力市民委員会)

ニュース(原子力市民委員会)

(索引:点火できるが消せない火)

|

(出典:高木仁三郎の部屋)

「「死が間近い」と覚悟したときに思ったことのひとつに、なるべく多くのメッセージを多様な形で多様な人々に残しておきたいということがありました。そんな一環として、私はこの間少なからぬ本を書き上げたり、また未完にして終わったりしました。

未完にして終わってはならないもののひとつが、この今書いているメッセージ。仮に「偲ぶ会」を適当な時期にやってほしい、と遺言しました。そうである以上、それに向けた私からの最低限のメッセージも必要でしょう。

まず皆さん、ほんとうに長いことありがとうございました。体制内のごく標準的な一科学者として一生を終わっても何の不思議もない人間を、多くの方たちが暖かい手を差しのべて鍛え直して呉れました。それによってとにかくも「反原発の市民科学者」としての一生を貫徹することができました。

反原発に生きることは、苦しいこともありましたが、全国、全世界に真摯に生きる人々とともにあることと、歴史の大道に沿って歩んでいることの確信から来る喜びは、小さな困難などをはるかに超えるものとして、いつも私を前に向って進めてくれました。幸いにして私は、ライト・ライブリフッド賞を始め、いくつかの賞に恵まれることになりましたが、繰り返し言って来たように、多くの志を共にする人たちと分かち合うものとしての受賞でした。

残念ながら、原子力最後の日は見ることができず、私の方が先に逝かねばならなくなりましたが、せめて「プルトニウム最後の日」くらいは、目にしたかったです。でもそれはもう時間の問題でしょう。すでにあらゆる事実が、私たちの主張が正しかったことを示しています。なお、楽観できないのは、この末期的症状の中で、巨大な事故や不正が原子力の世界を襲う危険でしょう。JCO事故からロシア原潜事故までのこの一年間を考えるとき、原子力時代の末期症状による大事故の危険と結局は放射性廃棄物が垂れ流しになっていくのではないかということに対する危惧の念は、今、先に逝ってしまう人間の心を最も悩ますものです。

後に残る人々が、歴史を見通す透徹した知力と、大胆に現実に立ち向かう活発な行動力をもって、一刻も早く原子力の時代にピリオドをつけ、その賢明な終局に英知を結集されることを願ってやみません。私はどこかで、必ず、その皆さまの活動を見守っていることでしょう。

私から一つだけ皆さんにお願いするとしたら、どうか今日を悲しい日にしないでください。

泣き声や泣き顔は、私にはふさわしくありません。

今日は、脱原発、反原発、そしてより平和で持続的な未来に向っての、心新たな誓いの日、スタートの楽しい日にして皆で楽しみましょう。高木仁三郎というバカな奴もいたなと、ちょっぴり思い出してくれながら、核のない社会に向けて、皆が楽しく夢を語る。そんな日にしましょう。

いつまでも皆さんとともに

高木 仁三郎

世紀末にあたり、新しい世紀をのぞみつつ」

(高木仁三郎(1938-2000)『高木仁三郎著作集 第四巻 プルートーンの火』未公刊資料 友へ―――高木仁三郎からの最後のメッセージ、pp.672-674)

高木仁三郎(1938-2000、物理学、核化学)

原子力資料情報室(CNIC)

Citizens' Nuclear Information Center

認定NPO法人 高木仁三郎市民科学基金|THE TAKAGI FUND for CITIZEN SCIENCE

高木仁三郎の部屋

高木仁三郎の本(amazon)

検索(高木仁三郎)

ニュース(高木仁三郎)

高木仁三郎 略歴・業績<Who's Who<arsvi.com<立命館大学生存学研究センター

原子力市民委員会(2013-)

原子力市民委員会

Citizens' Commission on Nuclear Energy

原子力市民委員会 (@ccnejp) | Twitter

検索(原子力市民委員会)

ニュース(原子力市民委員会)

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「国家や政府は人間が作ったものであり、法律も企業もそして野球だって人間が作ったものだ。同じように市場も人間の産物である。他のシステムと同じく市場の構築の仕方にもさまざまな方法があるが、それがどう作られようと、人々のやる気や市場のルールによって生まれてくる。理想的には、ルールによって人々が働いたり協力しあう気になり、生産的で創造的でありたいと動機づけされるのが望ましい。つまり、ルールが人々が望む暮らしの実現を手助けするのである。ルールはまた、人々の倫理観や、何が良くて立派で、何が公平かについての判断基準をも映し出す。そしてルールは不変ではなく、時間の経過とともに変わっていく。願わくば、ルールにかかわる人のほとんどが、より良くより公平だと思う方向へ――。だが、常にそうなるとは限らない。ある特定の人々が自分たちを利するようにルールを変える力を得たことによっても、ルールは変わりうるからだ。これがこの数十年の間に、米国や他の多くの国々で起こったことである。

「国家や政府は人間が作ったものであり、法律も企業もそして野球だって人間が作ったものだ。同じように市場も人間の産物である。他のシステムと同じく市場の構築の仕方にもさまざまな方法があるが、それがどう作られようと、人々のやる気や市場のルールによって生まれてくる。理想的には、ルールによって人々が働いたり協力しあう気になり、生産的で創造的でありたいと動機づけされるのが望ましい。つまり、ルールが人々が望む暮らしの実現を手助けするのである。ルールはまた、人々の倫理観や、何が良くて立派で、何が公平かについての判断基準をも映し出す。そしてルールは不変ではなく、時間の経過とともに変わっていく。願わくば、ルールにかかわる人のほとんどが、より良くより公平だと思う方向へ――。だが、常にそうなるとは限らない。ある特定の人々が自分たちを利するようにルールを変える力を得たことによっても、ルールは変わりうるからだ。これがこの数十年の間に、米国や他の多くの国々で起こったことである。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「要するに、筆者の研究が示す理論モデルは、制度変化の源泉としての、状況に埋め込まれた即興の役割を強調することにより、専門家がグローバリゼーションに与える影響の理解を広げるものである。これは、制度理論において無視されてきたエージェンシーという側面に取り組むものである。制度理論においては、意図性と予見性がとりわけ重要視され、不確実性と発明性は排除されてきたからだ。現代の専門サービスの文脈で必要になるのは、「実践価値的な即興」であり、その中で「当事者は自身の利益を開発し実現する」のである。つまり計画ではなく実践を通してなのだ。これは国際的な舞台でとくに当てはまる。この舞台で知的専門家は、法律や職業規律、文化、規範などの新たな制度的構造に各法域で直面するからだ。このような場合、制度的エージェンシーを狭く構築し、「標準化された相互作用系列」や「確立された手続き」に基づくものととらえると、知的専門家の活動の重要領域を除外してしまうことになるのである。」

「要するに、筆者の研究が示す理論モデルは、制度変化の源泉としての、状況に埋め込まれた即興の役割を強調することにより、専門家がグローバリゼーションに与える影響の理解を広げるものである。これは、制度理論において無視されてきたエージェンシーという側面に取り組むものである。制度理論においては、意図性と予見性がとりわけ重要視され、不確実性と発明性は排除されてきたからだ。現代の専門サービスの文脈で必要になるのは、「実践価値的な即興」であり、その中で「当事者は自身の利益を開発し実現する」のである。つまり計画ではなく実践を通してなのだ。これは国際的な舞台でとくに当てはまる。この舞台で知的専門家は、法律や職業規律、文化、規範などの新たな制度的構造に各法域で直面するからだ。このような場合、制度的エージェンシーを狭く構築し、「標準化された相互作用系列」や「確立された手続き」に基づくものととらえると、知的専門家の活動の重要領域を除外してしまうことになるのである。」