当人以外に無関係な行為

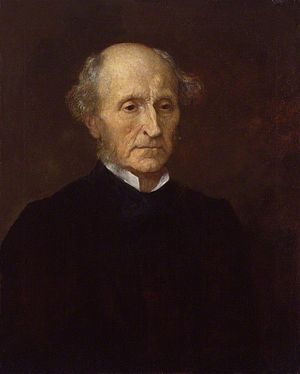

【いかに奇妙で愚かと思われても、当人以外に無関係な行為ならば、不快の念の表明や、哀れみの感情からの助言は許されるが、怒りや恨みの感情を抱き、制裁を加える必要があると考えるのは、不当でり誤りである。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))】(2.3.1)へ追記。

(2.2.3)ある人の行為が、他人に関係するとき

他人に危害が及ぶ行為は排除されるが、行為しないことによって他人に危害が発生する場合や、他人の利益になる行為は、個人の自由に任せる長所や、社会の管理による弊害を考慮して、義務とすべきか考える必要がある。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

(2.2.3.1)ある人の行為によって、他人に危害が及ぶとき

その行為をしないように、強制することが正当である。

(a)(例)他人の権利の侵害、損失や損害を与えること、権利によって正当化できない行動、他人との関係での嘘と欺瞞、他人の弱みにつけこむ不正で卑劣な行動。

(b)行動の背景にある性格も道徳的には非難の対象となり得る。

(例)冷酷な性格、悪意と意地の悪さ、反社会的で憎むべき感情である嫉妬、偽善と不誠実、原因につりあわない怒りと恨み、他人を支配したがる性格、過分な利益を得ようとする貪欲、他人を貶めることに満足感を得る高慢、自分と自分の利益を何よりも重視する利己主義。

(2.2.3.2)ある人が行動しなかったことによって、他人に害を与えることになるとき

(a)この場合も、他人に与えた被害について責任を負うのが当然である。

(b)ただし、強制力の行使は、はるかに慎重にならなければならない。責任を問うのは、どちらかといえば例外である。だが、責任が明白で重大なことから、例外として責任を問うのが適切な場合はかなり多い。

(例)利己的な理由で他人に被害が及ぶのを防がないこと。

(c)考えるための事例

・命の危険にさらされている人を助けること。

・虐待されている弱者を保護するために干渉すること。

(2.2.3.3)ある人の行為によって、他人の利益になるとき

(a)各人にその行動をとるよう強制するのが適切だともいえるものが多数ある。

(b)逆に、社会による強制が好ましくない場合。

・自由意思に任せておく方が、本人が全体として良い行動をとる可能性が高い場合。

・社会が管理しようとすると、より大きな害悪が生まれると予想される場合。

(c)考えるための事例。

・裁判所で証言すること。

・社会のために必要な防衛などの共同の仕事に参加して、応分の義務を果たすこと。

(2.2.3.4)義務と考えられている行為

行動をとらなかったときに、社会に対する責任を問われることになる。

(2.3)個人の自由の領域

(2.3.1)ある人の行為が、本人だけに関係しており、他人には関係がないとき

いかに奇妙な行為でも当人以外に無関係なら、妨害は不当である。また、いかに「良い」と思われる行為でも、忠告や説得を超える強制は不当である。その行為によって他人に危害が及ぶ場合のみ、強制は正当化される。(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873))

(a)いかに奇妙な行為でも当人以外に無関係なら、妨害は不当である。

いかに奇妙で愚かと思われても、当人以外に無関係な行為ならば、不快の念の表明や、哀れみの感情からの助言は許されるが、怒りや恨みの感情を抱き、制裁を加える必要があると考えるのは、不当でり誤りである。

(i)各人は、自分自身の身体と心に対して、絶対的な自主独立を維持する権利を持っている。

(ii)ただし、子供や、法的に成人に達していない若者は対象にならない。

(iii)仮に、愚かに思え、気高さや自尊心を欠いていると思われても、また個人の資質の欠陥の程度が極端であっても、道徳とは関係なく、悪ではない。

(iv)嫌悪を感じ不快の念を表明し、哀れみの感情を持ち本人が被るだろう悪評と害悪を避ける方法を教えることはできる。しかし、怒りや恨みの感情を抱き、その人物に制裁をくわえる必要があると考えるのは、誤りである。

(b)ある人に、物質的にか精神的にか「良い」行為をさせたいとき。

(i)その当人にある行動を強制したり、ある行動を控えるように強制することは、正当ではない。ましては、その「良い」行為をしなかったことを、処罰するのは不当である。

(ii)忠告したり、理を説いたり、説得したり、懇願することは、正当である。

(2.3.2)他人が影響を受けるが、自由に自発的に騙されることなく選択可能なとき

他人に影響を与えるにしても、影響を受けているのが、自由に、自発的に、騙されたわけではなく、同意して行動に参加している人だけである場合も、「直接的な影響を受けない」ケースに含まれる。

(2.3.3)本人を通じて間接的に受ける影響について

直接影響を与えるのが本人のみであっても、一般的に、本人に影響があることは、間接的には本人を通じて他人に影響を与え得る。

(a)周囲の人たちのために自分自身に配慮すべきなのに、そうしなかったことで周囲の人たちへの義務を果たせなかったときには、道徳の問題になり非難の対象となる。

「要するに私の主張はこうだ。個人の行動と性格のうち本人の幸福に影響を与えるが、その人と関係する他人の利益には影響を与えない部分に問題があったとき、本人が被るべき不便は、他人から受ける悪評と切り離せない不便だけだと。他人に被害を与える行動に対しては、まったく違った対応が必要になる。他人の権利を侵害する行為、他人に損失や損害を与え、自分の権利によって正当化できない行動、他人との関係での嘘と欺瞞、他人の弱みにつけこむ不正で卑劣な行動は、さらには利己的な理由で他人に被害が及ぶのを防がないことすらも、道徳に反するとして非難の対象とするのが当然であり、深刻な場合には社会による報復と制裁の対象とするのが当然である。これらの行動だけでなく、これらの行動の背景にある性格も道徳に反しており、非難の対象とするのが当然であって、憎悪されることもある。冷酷な性格、悪意と意地の悪さ、とりわけ反社会的で憎むべき感情である嫉妬、偽善と不誠実、原因につりあわない怒りと恨み、他人を支配したがる性格、過分な利益を得ようとする貪欲、他人をおとしめることに満足感を得る高慢、自分と自分の利益を何よりも重視し、あいまいな点はすべて自分に都合よく解釈する利己主義といった性格はすべて悪徳であり、道徳に反する性格だとされて嫌われる。これとはまったく違うのが前述の点、つまり、個人のみに関係する資質での欠陥である。この欠陥は本来、道徳という観点で非難されるべきものではなく、欠陥の程度が極端であっても邪悪だととはいえない。その人の愚かさを示しているか、気高さや自尊心の欠如を示しているとしても、道徳の問題になり非難の対象になるのは、周囲の人たちのために自分自身に配慮すべきなのに、そうしなかったことで周囲の人たちへの義務を果たせなかったときだけである。自分に対する義務とされているものは、それが同時に他人に対する義務になる状況がないかぎり、社会に対する義務ではない。自分に対する義務という言葉は、思慮分別以上のものを意味する場合には、自尊心をもつことか自分を磨くことを意味するが、これらのいずれに関しても、他人に対して責任を負うことはない。これらの点で他人に対する責任を個人に負わせても、人類にとって利益にならないからである。

個人に賢さか気高さが欠けている場合に当然の結果として他人に低く評価されることと、他人の権利を侵害したときに非難されることの違いは、言葉のうえだけのものではない。社会に管理の権利がある領域で不快な行動をとっているのか、それとも社会にそのような権利がないことが分かっている領域で不快な行動をとっているのかによって、その人物に対するわれわれの感情と行動は大きく違う。本人の行動が不快なだけであれば、不快の念を表明できるし、不快な人物や不快なものに近づかないようにすることもできる。しかし、その人物に制裁をくわえる必要があるなどと考えてはならない。その人が自分の過ちで罰を受けているか、今後に受けることを考えるべきだ。自分の失敗によって自分の生活を損なっているのであれば、その点を理由にさらに苦しめてやろうなどと考えるべきではない。罰を与えたいと望むのではなく、本人の行動によって本人に跳ね返ってくるはずの害悪を避けるか解消する方法を教えて、罰を軽くするように努力すべきだ。その人に対して哀れみの感情をもつだろうし、嫌悪するかもしれないが、怒りや恨みの対象にはならない。その人を社会の敵であるかのように扱うべきではない。関心や懸念を示して好意的に接することはないにしても、正当だといえるのはぎりぎりのところ、付き合いを止めて好きなようにさせておくことまでである。これに対して、個人としてであれ集団としてであれ、他人を保護するために必要な規則をやぶった場合には、事情がまったく違う。その人の行動によって悪影響を受けるのは本人ではなく、他人である。社会はすべての成員を保護する責任を負っているので、その人に報復しなければならない。処罰を与えることを明確な目的として掲げ、その人に苦痛を与えなければならず、その苦痛が十分に厳しいものになるようにしなければならない。この場合には、その人を犯罪者として裁判にかけ、何らかの判決を下したうえ、何らかの形で刑罰を執行しなければならない。これに対して個人のみに関係する欠陥の場合には、社会はその人に苦痛を与える立場にはなく、例外は、社会の人びとがその人に認めているのと同じ自由を行使して自分自身の問題を処理したとき、それに伴ってその人が受ける苦痛だけである。」

(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『自由論』,第4章 個人に対する社会の権威の限界,pp.172-175,日経BP(2011), 山岡洋一(訳))

(索引:当人以外に無関係な行為)

|

(出典:wikipedia)

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」(ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873),『功利主義』,第2章 功利主義とは何か,集録本:『功利主義論集』,pp.275-277,京都大学学術出版会(2010),川名雄一郎(訳),山本圭一郎(訳))

(索引:)

ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)

ジョン・スチュアート・ミルの関連書籍(amazon)

検索(ジョン・スチュアート・ミル)

近代社会思想コレクション<京都大学学術出版会

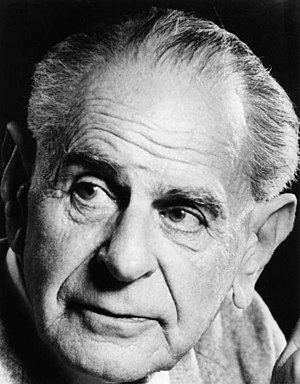

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。

「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」

「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「この書物の各断章を考えつくのはたやすいことではないけれども、それを実行に移すのはいっそうむずかしい。それというのも、人間は自分の知っていることにもとづいて行動をおこすことはきわめて少ないからである。したがって君がこの書物を利用しようと思えば、心にいいきかせてそれを良い習慣にそだてあげなければならない。こうすることによって、君はこの書物を利用できるようになるばかりでなく、理性が命ずることをなんの抵抗もなしに実行できるようになるだろう。」

「この書物の各断章を考えつくのはたやすいことではないけれども、それを実行に移すのはいっそうむずかしい。それというのも、人間は自分の知っていることにもとづいて行動をおこすことはきわめて少ないからである。したがって君がこの書物を利用しようと思えば、心にいいきかせてそれを良い習慣にそだてあげなければならない。こうすることによって、君はこの書物を利用できるようになるばかりでなく、理性が命ずることをなんの抵抗もなしに実行できるようになるだろう。」

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。