世論

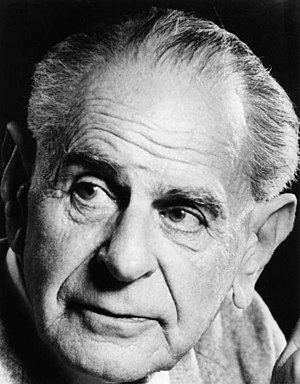

【自由で批判的で公開的な討論とは異なる,世論という社会現象は,ときに過ち,操作され演出され計画され,自由の脅威ともなる。だが,しばしば政府より賢明であり,正義と道徳的価値を言い当てる。ただし条件がある。(カール・ポパー(1902-1994))】(1)自由で批判的で公開的な討論

世論は、正義の問題や他の道徳的テーマについての討論を含めて、学問において生じている自由で批判的で公開的な討論からは区別される。

(2)一つの社会現象としての世論

(a)自由で批判的で公開的な討論によって、世論はたしかに影響される。

(b)しかし、討論の成果として、世論が出現してくるわけではない。

(c)また、討論によって世論を押さえつけられるものでもない。

(3)世論の否定的な側面

(3.1)世論が真理と誤謬の裁判官ではない

世論が、神の声として、真理と誤謬についての裁判官として、承認されることはあってはならない。

(3.2)世論は操作され、演出され、計画される

残念なことに世論は操作され、演出され、また計画される。

(3.3)世論が自由にとっての脅威となることもある

強固な自由主義の伝統による束縛を受けないならば、世論は、自由にとっての脅威となる。世論は趣味の問題の裁判官としては、危険なものなのである。

(4)世論の否定的な側面の克服

(4.1)自由主義の伝統の強化

これらすべての脅威に対してわれわれは、自由主義の伝統を強化することによってのみ対抗し得る。また、この自由主義を守るということにおいて、すべての人は共同することができる。

(4.2)世論の積極的な側面

(a)世論はしばしば政府より賢明

世論は、確かに、政府などよりはしばしば啓発されていて賢明である。

(b)世論は、正義と道徳的価値を言い当てる

また世論は、往々にして、正義と他の道徳的価値にかんする啓発された裁判官でもある。

「まとめておきましょう。

「世論」と呼ばれている、かのいくぶん曖昧でまさに把握し難いものは、たしかに政府などよりはしばしば啓発されていて賢明でもありますが、強固な自由主義の伝統による束縛を受けないならば、自由にとっての脅威を意味します。世論が、神の声(vox dei)として、真理と誤謬についての裁判官として、承認されることはあってはなりませんが、世論は、往々にして、正義と他の道徳的価値にかんする啓発された裁判官です。(イギリス植民地における奴隷の解放)。世論は趣味の問題の裁判官としては危険なものです。残念なことに世論は「操作」され、「演出」され、また「計画」されるものです。これらすべての脅威に対してわれわれは、自由主義の伝統を強化することによってのみ対抗しうるのであり、またこうした意図のもとで各人は共同することができます。

世論は、正義の問題や他の道徳的テーマについての討論を含めて、学問において生じている(あるいは生じるべき)自由で批判的で公開的な討論からは区別されるべきものです。こうした討論によって世論はたしかに影響されますが、世論は討論の成果として出現してくるのでもなければ、討論によって押さえつけられるものでもありません。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第2部 歴史について,第11章 自由主義の原則に照らしてみた世論,8 まとめ,p.252,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

(索引:自由主義,世論)

|

(出典:wikipedia)

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。1.可謬性の原則。おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなたが正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違っているのかもしれない。

2.合理的討論の原則。われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれの理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。

3.真理への接近の原則。ことがらに即した討論を通じて、われわれはほとんどいつでも真理に接近しようとする。そして、合意に達することができないときでも、よりよい理解には達する。

これら3つの原則は、認識論的な、そして同時に倫理的な原則であるという点に気づくことが大切です。というのも、それらは、なんと言っても寛容を合意しているからです。わたくしがあなたから学ぶことができ、そして真理探究のために学ぼうとしているとき、わたくしはあなたに対して寛容であるだけでなく、あなたを潜在的に同等なものとして承認しなければなりません。あらゆる人間が潜在的には統一をもちうるのであり同等の権利をもちうるということが、合理的に討論しようとするわれわれの心構えの前提です。われわれは、討論が合意を導かないときでさえ、討論から多くを学ぶことができるという原則もまた重要です。なぜなら討論は、われわれの立場が抱えている弱点のいくつかを理解させてくれるからです。」

「わたくしはこの点をさらに、知識人にとっての倫理という例に即して、とりわけ、知的職業の倫理、つまり、科学者、医者、法律家、技術者、建築家、公務員、そして非常に重要なこととしては、政治家にとっての倫理という例に即して、示してみたいと思います。」(中略)「わたくしは、その倫理を以下の12の原則に基礎をおくように提案します。そしてそれらを述べて〔この講演を〕終えたいと思います。

1.われわれの客観的な推論知は、いつでも《ひとりの》人間が修得できるところをはるかに超えている。それゆえ《いかなる権威も存在しない》。このことは専門領域の内部においてもあてはまる。

2.《すべての誤りを避けること》は、あるいはそれ自体として回避可能な一切の誤りを避けることは、《不可能である》。」(中略)「

3.《もちろん、可能なかぎり誤りを避けることは依然としてわれわれの課題である》。しかしながら、まさに誤りを避けるためには、誤りを避けることがいかに難しいことであるか、そして何ぴとにせよ、それに完全に成功するわけではないことをとくに明確に自覚する必要がある。」(中略)「

4.もっともよく確証された理論のうちにさえ、誤りは潜んでいるかもしれない。」(中略)「

5.《それゆえ、われわれは誤りに対する態度を変更しなければならない》。われわれの実際上の倫理改革が始まるのは《ここにおいて》である。」(中略)「

6.新しい原則は、学ぶためには、また可能なかぎり誤りを避けるためには、われわれは《まさに自らの誤りから学ば》ねばならないということである。それゆえ、誤りをもみ消すことは最大の知的犯罪である。

7.それゆえ、われわれはたえずわれわれの誤りを見張っていなければならない。われわれは、誤りを見出したなら、それを心に刻まねばならない。誤りの根本に達するために、誤りをあらゆる角度から分析しなければならない。

8.それゆえ、自己批判的な態度と誠実さが義務となる。

9.われわれは、誤りから学ばねばならないのであるから、他者がわれわれの誤りを気づかせてくれたときには、それを受け入れること、実際、《感謝の念をもって》受け入れることを学ばねばならない。われわれが他者の誤りを明らかにするときは、われわれ自身が彼らが犯したのと同じような誤りを犯したことがあることをいつでも思い出すべきである。」(中略)「

10.《誤りを発見し、修正するために、われわれは他の人間を必要とする(また彼らはわれわれを必要とする)ということ》、とりわけ、異なった環境のもとで異なった理念のもとで育った他の人間を必要とすることが自覚されねばならない。これはまた寛容に通じる。

11.われわれは、自己批判が最良の批判であること、しかし《他者による批判が必要な》ことを学ばねばならない。それは自己批判と同じくらい良いものである。

12.合理的な批判は、いつでも特定されたものでなければならない。それは、なぜ特定の言明、特定の仮説が偽と思われるのか、あるいは特定の論証が妥当でないのかについての特定された理由を述べるものでなければならない。それは客観的真理に接近するという理念によって導かれていなければならない。このような意味において、合理的な批判は非個人的なものでなければならない。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第3部 最近のものから,第14章 寛容と知的責任,VI~VIII,pp.316-317,319-321,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

カール・ポパー(1902-1994)

検索(日本ポパー哲学研究会)

カール・ポパーの関連書籍(amazon)

検索(カール・ポパー)

「国家や政府は人間が作ったものであり、法律も企業もそして野球だって人間が作ったものだ。同じように市場も人間の産物である。他のシステムと同じく市場の構築の仕方にもさまざまな方法があるが、それがどう作られようと、人々のやる気や市場のルールによって生まれてくる。理想的には、ルールによって人々が働いたり協力しあう気になり、生産的で創造的でありたいと動機づけされるのが望ましい。つまり、ルールが人々が望む暮らしの実現を手助けするのである。ルールはまた、人々の倫理観や、何が良くて立派で、何が公平かについての判断基準をも映し出す。そしてルールは不変ではなく、時間の経過とともに変わっていく。願わくば、ルールにかかわる人のほとんどが、より良くより公平だと思う方向へ――。だが、常にそうなるとは限らない。ある特定の人々が自分たちを利するようにルールを変える力を得たことによっても、ルールは変わりうるからだ。これがこの数十年の間に、米国や他の多くの国々で起こったことである。

「国家や政府は人間が作ったものであり、法律も企業もそして野球だって人間が作ったものだ。同じように市場も人間の産物である。他のシステムと同じく市場の構築の仕方にもさまざまな方法があるが、それがどう作られようと、人々のやる気や市場のルールによって生まれてくる。理想的には、ルールによって人々が働いたり協力しあう気になり、生産的で創造的でありたいと動機づけされるのが望ましい。つまり、ルールが人々が望む暮らしの実現を手助けするのである。ルールはまた、人々の倫理観や、何が良くて立派で、何が公平かについての判断基準をも映し出す。そしてルールは不変ではなく、時間の経過とともに変わっていく。願わくば、ルールにかかわる人のほとんどが、より良くより公平だと思う方向へ――。だが、常にそうなるとは限らない。ある特定の人々が自分たちを利するようにルールを変える力を得たことによっても、ルールは変わりうるからだ。これがこの数十年の間に、米国や他の多くの国々で起こったことである。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「要するに、筆者の研究が示す理論モデルは、制度変化の源泉としての、状況に埋め込まれた即興の役割を強調することにより、専門家がグローバリゼーションに与える影響の理解を広げるものである。これは、制度理論において無視されてきたエージェンシーという側面に取り組むものである。制度理論においては、意図性と予見性がとりわけ重要視され、不確実性と発明性は排除されてきたからだ。現代の専門サービスの文脈で必要になるのは、「実践価値的な即興」であり、その中で「当事者は自身の利益を開発し実現する」のである。つまり計画ではなく実践を通してなのだ。これは国際的な舞台でとくに当てはまる。この舞台で知的専門家は、法律や職業規律、文化、規範などの新たな制度的構造に各法域で直面するからだ。このような場合、制度的エージェンシーを狭く構築し、「標準化された相互作用系列」や「確立された手続き」に基づくものととらえると、知的専門家の活動の重要領域を除外してしまうことになるのである。」

「要するに、筆者の研究が示す理論モデルは、制度変化の源泉としての、状況に埋め込まれた即興の役割を強調することにより、専門家がグローバリゼーションに与える影響の理解を広げるものである。これは、制度理論において無視されてきたエージェンシーという側面に取り組むものである。制度理論においては、意図性と予見性がとりわけ重要視され、不確実性と発明性は排除されてきたからだ。現代の専門サービスの文脈で必要になるのは、「実践価値的な即興」であり、その中で「当事者は自身の利益を開発し実現する」のである。つまり計画ではなく実践を通してなのだ。これは国際的な舞台でとくに当てはまる。この舞台で知的専門家は、法律や職業規律、文化、規範などの新たな制度的構造に各法域で直面するからだ。このような場合、制度的エージェンシーを狭く構築し、「標準化された相互作用系列」や「確立された手続き」に基づくものととらえると、知的専門家の活動の重要領域を除外してしまうことになるのである。」