市場の失敗と政府の役割

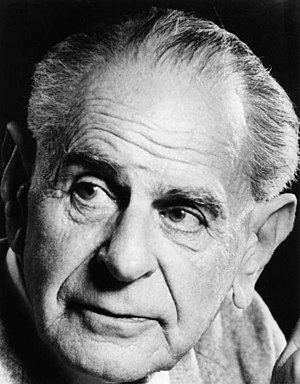

【(a)不完全な競争、(b)情報の不完全性、非対称性、(c)外部性の働き、(d)リスク市場の非存在によって、市場の失敗が発生する。高い効率性と繁栄のためには、政府による適切な矯正作業が必要である。(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-))】(1)効率的な市場

市場において個々人が自己利益を最大化させることで、全体の社会的利益を最大化させることができる。

(2)市場の失敗

市場は、独力で効率的な結果を生み出せない。すなわち、以下の諸原因により、個々人が社会にもたらす利益と個人的報酬が等しくなくなり、全体の社会的利益を最大化させることができなくなる。

市場の失敗の原因

(2.1)競争が不完全なとき。

(2.2)情報の不完全性や情報の非対称性が存在するとき。

市場取引に関する情報を、誰かが持っている一方で、他の誰かが持っていない状況。

(2.3)外部性が働いているとき。

ひとつの集団の行動によって、正もしくは負の影響が他に及ぶ可能性があるものの、集団が正の影響から利益を得ることも、負の影響の代償を支払うこともない状況。

(2.4)リスク市場が存在しないとき

たとえば、直面する重大なリスクの多くに対して、保険をかけることができない状況。

(3)政府の役割

(3.1)政府は、税金と規制にかんする制度設計を通じて、個人のインセンティブと、社会的利益を同調させる必要がある。

(3.2)重大な市場の失敗に対して、納得できる矯正作業を政府が行なわないかぎり、経済の繁栄は望めないだろう。

(4)2つの考え方

(4.1)全体の社会的利益を最大化させようとするには、政府の適切な矯正作業が必要である。

(4.2)社会に対する貢献以上の個人的報酬を獲得しようとするには、政府の規制は少ないほうが都合がいい。

(5)歴史

世界大恐慌以降の40年間、すぐれた金融規制によって、アメリカと世界は大きな危機を回避してきた。1980年代に規制が緩和されると、その後の30年間は、危機が立て続けに起きるようになった。

「アダム・スミス自身も、貢献と報酬に差が出る事態を認識していた。「歓楽が目的であれ気晴らしが目的であれ、同業者たちが一堂に会することはまれだが、このような席では最終的に、一般大衆に対する謀議がまとまったり、価格つり上げの仕組みが案出されたりする」とスミスは述べている。

多くの場合、市場は独力で望ましい効果的な結果を出せないため、政府は市場の失敗を正す役目を果たさなければならない。

具体的に言えば、税金と規制にかんする制度設計を通じて、個人のインセンティブと社会的利益を同調させるのだ(もちろん、何が最善の方法なのかについては、意見の一致が見られるとは言いがたいが、今日では、金融市場の放任を主張する者も、企業に無制限の略奪をゆるすべきだと信じている者も、ほとんどいない)。

政府がきちんと役目を果たせば、労働者や投資家が得る報酬は、彼らが社会にもたらす利益とひとしくなる。これがひとしくならない状態を、わたしたちは”市場の失敗”と呼ぶ。要するに、市場が効率的な結果を生み出せない状態だ。

個人的報酬と社会的利益がうまく合致しないのは、次のような場合である。

競争が不完全なとき。

”外部性”が働いているとき(ひとつの集団の行動によって、プラスもしくはマイナスの影響がほかに及ぶ可能性があるものの、集団がプラスの影響から利益を得ることも、マイナスの影響の代償を支払うこともない状況)。

情報の不完全性や情報の非対称性が存在するとき(市場取引にかんする情報を、誰かが持っている一方で、ほかの誰かが持っていない状況)。

リスク市場が存在しないとき(たとえば、直面する重大なリスクの多くに対して、保険をかけることができない状況)。

事実上、すべての市場はこれらの条件を一つや二つは満たしており、市場がおおむね効率的であるという推定はほぼ成り立たない。つまり、このような市場の失敗に対して、政府が矯正を行なう余地はきわめて大きいわけだ。

市場の失敗を政府が完璧に正すことは不可能だが、他国に比べてこの作業をうまくこなしている国もある。重大な市場の失敗に対して、納得できる矯正作業を政府が行なわないかぎり、経済の繁栄は望めないだろう。

世界大恐慌以降の40年間、すぐれた金融規制によって、アメリカと世界は大きな危機を回避してきた。しかし、1980年代に規制が緩和されると、その後の30年間は、危機が立て続けに起きるようになった。2008年から2009年にかけての世界金融危機は、多数の中のひとつがたまたま最悪になっただけだ。

しかし、このような政府の不首尾は偶然の産物ではない。金融界は持てる政治力を使って、市場の失敗が矯正”されない”ように、業界内の個人的報酬が社会的貢献を大きく上回るように、手段を講じてきたのである。これは、金融界に流れ込む利益をふくらませ、最上層のあいだで高水準の不平等を生じさせる一因となった。」

(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-),『不平等の代価』(日本語書籍名『世界の99%を貧困にする経済』),第2章 レントシーキング経済と不平等な社会のつくり方,pp.78-79,徳間書店(2012),楡井浩一,峯村利哉(訳))

(索引:市場の失敗,政府の役割,効率的な市場)

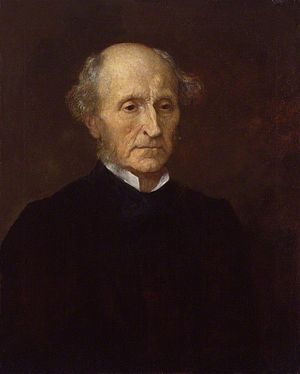

(出典:wikipedia)

「改革のターゲットは経済ルール

「改革のターゲットは経済ルール

21世紀のアメリカ経済は、低い賃金と高いレントを特徴として発展してきた。しかし、現在の経済に組み込まれたルールと力学は、常にあきらかなわけではない。所得の伸び悩みと不平等の拡大を氷山と考えてみよう。

◎海面上に見える氷山の頂点は、人々が日々経験している不平等だ。少ない給料、不充分な利益、不安な未来。

◎海面のすぐ下にあるのは、こういう人々の経験をつくり出す原動力だ。目には見えにくいが、きわめて重要だ。経済を構築し、不平等をつくる法と政策。そこには、不充分な税収しか得られず、長期投資を妨げ、投機と短期的な利益に報いる税制や、企業に説明責任をもたせるための規制や規則施行の手ぬるさや、子どもと労働者を支える法や政策の崩壊などがふくまれる。

◎氷山の基部は、現代のあらゆる経済の根底にある世界規模の大きな力だ。たとえばナノテクノロジーやグローバル化、人口動態など。これらは侮れない力だが、たとえ最大級の世界的な動向で、あきらかに経済を形づくっているものであっても、よりよい結果へ向けてつくり替えることはできる。」(中略)「多くの場合、政策立案者や運動家や世論は、氷山の目に見える頂点に対する介入ばかりに注目する。アメリカの政治システムでは、最も脆弱な層に所得を再分配し、最も強大な層の影響力を抑えようという立派な提案は、勤労所得控除の制限や経営幹部の給与の透明化などの控えめな政策に縮小されてしまう。

さらに政策立案者のなかには、氷山の基部にある力があまりにも圧倒的で制御できないため、あらゆる介入に価値はないと断言する者もいる。グローバル化と人種的偏見、気候変動とテクノロジーは、政策では対処できない外生的な力だというわけだ。」(中略)「こうした敗北主義的な考えが出した結論では、アメリカ経済の基部にある力と闘うことはできない。

わたしたちの意見はちがう。もし法律やルールや世界的な力に正面から立ち向かわないのなら、できることはほとんどない。本書の前提は、氷山の中央――世界的な力がどのように現われるかを決める中間的な構造――をつくり直せるということだ。

つまり、労働法やコーポレートガバナンス、金融規制、貿易協定、体系化された差別、金融政策、課税などの専門知識の王国と闘うことで、わたしたちは経済の安定性と機会を最大限に増すことができる。」

氷山の頂点

日常的な不平等の経験

┌─────────────┐

│⇒生活していくだけの給料が│

│ 得られない仕事 │

│⇒生活費の増大 │

│⇒深まる不安 │

└─────────────┘

経済を構築するルール

┌─────────────────┐

│⇒金融規制とコーポレートガバナンス│

│⇒税制 │

│⇒国際貿易および金融協定 │

│⇒マクロ経済政策 │

│⇒労働法と労働市場へのアクセス │

│⇒体系的な差別 │

└─────────────────┘

世界規模の大きな力

┌───────────────────┐

│⇒テクノロジー │

│⇒グローバル化 │

└───────────────────┘

(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-),『アメリカ経済のルールを書き換える』(日本語書籍名『これから始まる「新しい世界経済」の教科書』),序章 不平等な経済システムをくつがえす,pp.46-49,徳間書店(2016),桐谷知未(訳))

(索引:)

ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-)

スティグリッツの関連書籍(amazon)

検索(スティグリッツ)

社会・経済ランキング

にほんブログ村

(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-),『不平等の代価』(日本語書籍名『世界の99%を貧困にする経済』),第2章 レントシーキング経済と不平等な社会のつくり方,pp.78-79,徳間書店(2012),楡井浩一,峯村利哉(訳))

(索引:市場の失敗,政府の役割,効率的な市場)

|

(出典:wikipedia)

「改革のターゲットは経済ルール

「改革のターゲットは経済ルール21世紀のアメリカ経済は、低い賃金と高いレントを特徴として発展してきた。しかし、現在の経済に組み込まれたルールと力学は、常にあきらかなわけではない。所得の伸び悩みと不平等の拡大を氷山と考えてみよう。

◎海面上に見える氷山の頂点は、人々が日々経験している不平等だ。少ない給料、不充分な利益、不安な未来。

◎海面のすぐ下にあるのは、こういう人々の経験をつくり出す原動力だ。目には見えにくいが、きわめて重要だ。経済を構築し、不平等をつくる法と政策。そこには、不充分な税収しか得られず、長期投資を妨げ、投機と短期的な利益に報いる税制や、企業に説明責任をもたせるための規制や規則施行の手ぬるさや、子どもと労働者を支える法や政策の崩壊などがふくまれる。

◎氷山の基部は、現代のあらゆる経済の根底にある世界規模の大きな力だ。たとえばナノテクノロジーやグローバル化、人口動態など。これらは侮れない力だが、たとえ最大級の世界的な動向で、あきらかに経済を形づくっているものであっても、よりよい結果へ向けてつくり替えることはできる。」(中略)「多くの場合、政策立案者や運動家や世論は、氷山の目に見える頂点に対する介入ばかりに注目する。アメリカの政治システムでは、最も脆弱な層に所得を再分配し、最も強大な層の影響力を抑えようという立派な提案は、勤労所得控除の制限や経営幹部の給与の透明化などの控えめな政策に縮小されてしまう。

さらに政策立案者のなかには、氷山の基部にある力があまりにも圧倒的で制御できないため、あらゆる介入に価値はないと断言する者もいる。グローバル化と人種的偏見、気候変動とテクノロジーは、政策では対処できない外生的な力だというわけだ。」(中略)「こうした敗北主義的な考えが出した結論では、アメリカ経済の基部にある力と闘うことはできない。

わたしたちの意見はちがう。もし法律やルールや世界的な力に正面から立ち向かわないのなら、できることはほとんどない。本書の前提は、氷山の中央――世界的な力がどのように現われるかを決める中間的な構造――をつくり直せるということだ。

つまり、労働法やコーポレートガバナンス、金融規制、貿易協定、体系化された差別、金融政策、課税などの専門知識の王国と闘うことで、わたしたちは経済の安定性と機会を最大限に増すことができる。」

氷山の頂点

日常的な不平等の経験

┌─────────────┐

│⇒生活していくだけの給料が│

│ 得られない仕事 │

│⇒生活費の増大 │

│⇒深まる不安 │

└─────────────┘

経済を構築するルール

┌─────────────────┐

│⇒金融規制とコーポレートガバナンス│

│⇒税制 │

│⇒国際貿易および金融協定 │

│⇒マクロ経済政策 │

│⇒労働法と労働市場へのアクセス │

│⇒体系的な差別 │

└─────────────────┘

世界規模の大きな力

┌───────────────────┐

│⇒テクノロジー │

│⇒グローバル化 │

└───────────────────┘

(ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-),『アメリカ経済のルールを書き換える』(日本語書籍名『これから始まる「新しい世界経済」の教科書』),序章 不平等な経済システムをくつがえす,pp.46-49,徳間書店(2016),桐谷知未(訳))

(索引:)

ジョセフ・E・スティグリッツ(1943-)

スティグリッツの関連書籍(amazon)

検索(スティグリッツ)

社会・経済ランキング

にほんブログ村

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。 「1. 思考の本質を形づくる結合は、表象の連合とは本来異なる。

「1. 思考の本質を形づくる結合は、表象の連合とは本来異なる。