内なる砦への退却

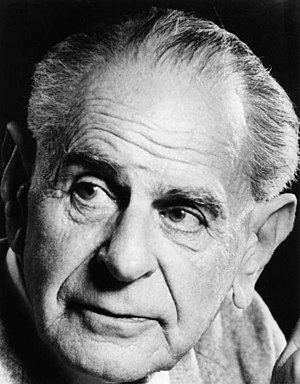

【自分で目標を決め、方策を考え決定を下し実現してゆくという積極的自由のもう一つの歪曲は、内なる砦への退却である。欲望、情念、社会的な諸価値など外部的な要因を全てを排除し、理性による判断のみ自由であるとする。(アイザイア・バーリン(1909-1997))】(2.4)追加。

(2)積極的自由

「あるひとがあれよりもこれをすること、あれよりもこれであること、を決定できる統制ないし干渉の根拠はなんであるか、またはだれであるか」という問いに対する答えのなかに含まれている。

干渉や妨害からの自由である消極的自由とは区別される、積極的自由の概念がある。自分で目標を決め、実現するための方策を考え、決定を下し、自分の目標を実現していけるという自由である。(アイザイア・バーリン(1909-1997))

(2.1)自分自身が、主人公でありたいという個人の願望

(a)他人から与えられるのではなく、自分で目標を決める。

(b)自分で目標を実現するための方策を考える。

(c)自分で決定を下して、目標を実現してゆく。

(2.2)積極的自由の歪曲1:欲望・情念・衝動

欲望、情念、衝動は低次で、制御できず、非合理的なので、自律的で自由とは言えないとする説。

自分で目標を決め、方策を考え決定を下し、実現してゆくという積極的自由は、歪曲されてきた。(a)欲望、情念は「低次」で、自律的ではないとする説、(b)「高次」の良い目標のためには、目標が強制できるとする説である。(アイザイア・バーリン(1909-1997))

(a)他人から与えられるのではなく、自分で目標を決める。

(i)欲望、快楽の追求は「低次」なのか?

(ii)情念は「制御できない」のか?

(iii)社会的な諸価値の体系は「高次」「真実」「理想的」なのか?

(iv)理性による判断

(b)自分で目標を実現するための方策を考える。

(i)衝動は「非合理的」なのか?

(ii)理性による判断

(c)自分で決定を下して、目標を実現してゆく。

(i)衝動は「非合理的」なのか?

(ii)理性による判断

(2.3)積極的自由の歪曲2:良い目標のための消極的自由の制限

正義なり、公共の健康など良い目標のためであれば、人々に強制を加えることは可能であり、時として正当化され得るとする説。

(a)他人から与えられるのではなく、自分で目標を決める。

(i)個人が自分で目標を決めるのではなく、「良い目標」を強制される。

(ii)強制される人は、「啓発されたならば」自らその「良い目標」を進んで追求するとされる。

(iii)すなわち、本人よりも、強制を加えようとする人の方が、「真の」必要を知っていると考えてられている。

(iv)欲望や情念より、社会的な諸価値の方が「高次」で「真実」の目標なのだという教説とともに、民族や教会や国家の諸価値が導入され、これが「真の自由」であるとされる。

(b)自分で目標を実現するための方策を考える。

(c)自分で決定を下して、目標を実現してゆく。

(2.4)積極的自由の歪曲3:内なる砦への退却

欲望、情念、衝動は低次で、制御できず、非合理的なので、自律的で自由とは言えない。また、社会的な諸価値の体系に従うことも、外部的な要因に依存しており自由とは言えないとする説。

(a)他人から与えられるのではなく、自分で目標を決める。

(i)欲望や情念に従うことは、外部的要因に依存することである。

(ii)社会的な諸価値の体系に従うことも、外部的な要因に依存することである。

(iii)外部的な要因は、自分では支配できない世界である。

(iv)理性による判断は、自律的であり、このかぎりにおいて私は自由である。この法則は、自分自身が命ずる法則であって、この法則に服従することは、自由である。

(b)自分で目標を実現するための方策を考える。

(i)理性による判断

(c)自分で決定を下して、目標を実現してゆく。

(i)理性による判断

「この学説が個人に適用された場合、そこからカントのようなひとびとの考え方、つまり自由を欲望の除去とまではいわないにしても、欲望への抵抗および欲望の支配と同一視するという考え方までは、それほど大きな距離があるわけではない。

みずからをこの支配者と同一視し、支配されるものの隷従状態から脱却する。

わたくしは自律的であるがゆえに、また自律的である限りにおいて、自由である。

わたくしは法則に従う。けれどもわたくしは自分の強制されざる自我のうえにこの法則を課したのであり、いいかえればその自我のうちにこの法則を見出したのである。

自由は服従である。しかし、これは「われわれがわれわれ自身に命ずる法則に対する服従」であって、なんぴとも自分自身を奴隷とするというわけにはゆかない。

他律とは外部的要因への依存であり、自分では完全に支配しえないところの、また《それだけ》protanto わたくしを支配し「隷従させる」ところの外的世界のなぐさみものとなることを免れることである。

自分ではどうすることもできない力の下にある、いかなるものによってもわたくしが「束縛」されていない程度においてのみ、わたくしは自由である。

わたくしは自然の法則を支配することはできない。したがって、《その仮定からして》ex hypothesi わたくしの自由な活動は経験的な因果の世界の上に超越させられなければならぬことになる。

いまここでは、この古来有名な学説の真偽を議論しているわけにはゆかない。

ただ、実現不可能な欲望への抵抗(ないしそれからの逃避)としての自由、因果性の領域からの独立としての自由というこの観念は、倫理学におけると同様、政治学においても中心的な役割を演じてきたものなのだということだけは注意しておきたいと思う。」

(アイザイア・バーリン(1909-1997),『二つの自由概念』(収録書籍名『歴史の必然性』),3 内なる砦への退却,pp.33-34,みすず書房(1966),生松敬三(訳))

(索引:内なる砦への退却,積極的自由,欲望,情念,社会的な諸価値)

|

(出典:wikipedia)

「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」

「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」(アイザイア・バーリン(1909-1997),『ある思想史家の回想』,インタヴュア:R. ジャハンベグロー,第1の対話 バルト地方からテムズ河へ,文化的な差異について,pp.61-62,みすず書房(1993),河合秀和(訳))

アイザイア・バーリン(1909-1997)

検索(アイザイア バーリン)

アイザイア・バーリンの関連書籍(amazon)

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「この書物の各断章を考えつくのはたやすいことではないけれども、それを実行に移すのはいっそうむずかしい。それというのも、人間は自分の知っていることにもとづいて行動をおこすことはきわめて少ないからである。したがって君がこの書物を利用しようと思えば、心にいいきかせてそれを良い習慣にそだてあげなければならない。こうすることによって、君はこの書物を利用できるようになるばかりでなく、理性が命ずることをなんの抵抗もなしに実行できるようになるだろう。」

「この書物の各断章を考えつくのはたやすいことではないけれども、それを実行に移すのはいっそうむずかしい。それというのも、人間は自分の知っていることにもとづいて行動をおこすことはきわめて少ないからである。したがって君がこの書物を利用しようと思えば、心にいいきかせてそれを良い習慣にそだてあげなければならない。こうすることによって、君はこの書物を利用できるようになるばかりでなく、理性が命ずることをなんの抵抗もなしに実行できるようになるだろう。」

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

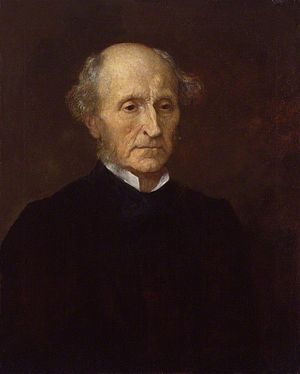

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」