価値、倫理的なもの

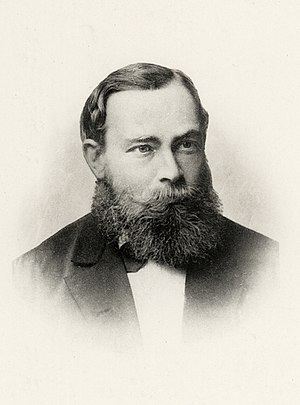

【価値は、事実としての世界の中では表明し得ない。倫理的なものは、倫理法則や賞罰、行為の帰結とは関係がないが、好ましいものとして、または好ましくないものとして、行為そのものの中に存在する。(ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951))】(1)事実の表明としての世界の中には、「価値」は存在しない。

(1.1)世界の中では全てがあるようにあり、全てが生起するように生起する。

(1.2)全ての生起は偶然的であり、世界の中には「価値」は存在しない。

(1.3)従って、命題が事実だけを表明し得るのだとすれば、命題はより高貴なものを表現し得ず、全ての命題は等価値である。

(2)「価値」は、世界の外に存在する。倫理学は超越的である。

(2.1)故に、倫理学が事実の命題として表明され得ないことは、明らかである。すなわち、「倫理学は超越的である」。また、「倫理学と美学とは一つである」。

(2.2)価値のある価値が存在するならば、それは偶然的な生成の世界の外に存在するに違いない。偶然的でないものは、世界の中にあることはできない。価値は、世界の外になければならない。

(3)では、倫理的なものとは何か。

(3.1)倫理的なものは、「汝……なすべし」という形式の倫理法則によって、価値づけられるのではない。

(3.2)また、行為の帰結による通常の意味の賞罰によって、価値づけられるのではない。

(3.3)また、行為の帰結として出来事によって、価値づけられるのではない。

(3.4)確かに、倫理的な賞罰が存在し、賞が好ましく、罰が好ましくないものに相違ないことも明らかであるが、賞罰は行為そのものの中になければならないのである。

(3.5)「倫理的なものの担い手としての意志について話をすることはできない。そして現象としての意志は心理学の関心をひくにすぎない。」

「六・四 全ての命題は等価値である。

価値のある価値が存在するならば、それは全ての生起や、かくあり(So-Sein)の外になければならない。何故なら全ての生起やかくありは、偶然的だからである。

それは世界の外になければならない。

六・四二 それ故倫理学の命題も存在しえない。

命題はより高貴なものを表現しえない。

六・四二一 倫理学が表明されえないことは明らかである。

倫理学は超越的である。

(倫理学と美学とは一つである。)

六・四二二 「汝……なすべし」という形式の倫理法則が提起される時に、先ず念頭に浮ぶ考えは、「そして私がそうしなければどうなるのか」ということである。

(そして賞が好ましいもの、罰が好ましくないものに相違ないことも、又明らかである。)

六・四二三 倫理的なものの担い手としての意志について話をすることはできない。

そして現象としての意志は心理学の関心をひくにすぎない。」

(ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)『論理哲学論考』六・四~六・四二三、全集1、pp.116-117、奥雅博)

(索引:価値,倫理学,事実,倫理法則,賞罰)

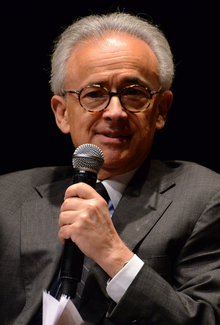

(出典:wikipedia)

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。

実はこれら全てが或る意味で深い秘密に満ちているのだ! 倫理学が表明《され》えない《ことは明らかである》。

ところで、幸福な生は不幸な生よりも何らかの意味で《より調和的》と思われる、と語ることができよう。しかしどんな意味でなのか。

幸福で調和的な生の客観的なメルクマールは何か。《記述》可能なメルクマールなど存在しえないことも、また明らかである。

このメルクマールは物理的ではなく、形而上学的、超越的なものでしかありえない。

倫理学は超越的である。」

(ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)『草稿一九一四~一九一六』一九一六年七月三〇日、全集1、pp.264-265、奥雅博)

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)

ウィトゲンシュタインの関連書籍(amazon)

検索(ウィトゲンシュタイン)

数学ランキング

ブログサークル

六・四一 世界の意義は世界の外になければならない。世界の中では全てがあるようにあり、全てが生起するように生起する。世界《の中に》は価値は存在しない。そして仮に存在するとしても、それは価値を持たないであろう。

価値のある価値が存在するならば、それは全ての生起や、かくあり(So-Sein)の外になければならない。何故なら全ての生起やかくありは、偶然的だからである。

それらを偶然でなくするものは、世界《の中に》あることはできない。世界の中にあるとすれば、これも又偶然的であろうからである。

それは世界の外になければならない。

六・四二 それ故倫理学の命題も存在しえない。

命題はより高貴なものを表現しえない。

六・四二一 倫理学が表明されえないことは明らかである。

倫理学は超越的である。

(倫理学と美学とは一つである。)

六・四二二 「汝……なすべし」という形式の倫理法則が提起される時に、先ず念頭に浮ぶ考えは、「そして私がそうしなければどうなるのか」ということである。

しかし倫理学が通常の意味での賞罰と関係ないことは明らかである。従って行為の《帰結》に関するこの問は些細なものでなければならない。少なくともこの帰結が出来事であってはならない。

というのもこの問題提起にはやはり正しいところがあるはずだからである。たしかにある種の倫理的な賞罰が存在するに相違ない。しかし賞罰は行為そのものの中になければならないのである。

(そして賞が好ましいもの、罰が好ましくないものに相違ないことも、又明らかである。)

六・四二三 倫理的なものの担い手としての意志について話をすることはできない。

そして現象としての意志は心理学の関心をひくにすぎない。」

(ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)『論理哲学論考』六・四~六・四二三、全集1、pp.116-117、奥雅博)

(索引:価値,倫理学,事実,倫理法則,賞罰)

|

(出典:wikipedia)

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。実はこれら全てが或る意味で深い秘密に満ちているのだ! 倫理学が表明《され》えない《ことは明らかである》。

ところで、幸福な生は不幸な生よりも何らかの意味で《より調和的》と思われる、と語ることができよう。しかしどんな意味でなのか。

幸福で調和的な生の客観的なメルクマールは何か。《記述》可能なメルクマールなど存在しえないことも、また明らかである。

このメルクマールは物理的ではなく、形而上学的、超越的なものでしかありえない。

倫理学は超越的である。」

(ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)『草稿一九一四~一九一六』一九一六年七月三〇日、全集1、pp.264-265、奥雅博)

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)

ウィトゲンシュタインの関連書籍(amazon)

検索(ウィトゲンシュタイン)

数学ランキング

ブログサークル

「1. 思考の本質を形づくる結合は、表象の連合とは本来異なる。

「1. 思考の本質を形づくる結合は、表象の連合とは本来異なる。

「波の絶えず砕ける岩頭のごとくあれ。岩は立っている、その周囲に水のうねりはしずかにやすらう。『なんて私は運が悪いんだろう、こんな目にあうとは!』否、その反対だ、むしろ『なんて私は運がいいのだろう。なぜならばこんなことに出会っても、私はなお悲しみもせず、現在におしつぶされもせず、未来を恐れもしていない』である。なぜなら同じようなことは万人に起りうるが、それでもなお悲しまずに誰でもいられるわけではない。それならなぜあのことが不運で、このことが幸運なのであろうか。いずれにしても人間の本性の失敗でないものを人間の不幸と君は呼ぶのか。そして君は人間の本性の意志に反することでないことを人間の本性の失敗であると思うのか。いやその意志というのは君も学んだはずだ。君に起ったことが君の正しくあるのを妨げるだろうか。またひろやかな心を持ち、自制心を持ち、賢く、考え深く、率直であり、謙虚であり、自由であること、その他同様のことを妨げるか。これらの徳が備わると人間の本性は自己の分を全うすることができるのだ。今後なんなりと君を悲しみに誘うことがあったら、つぎの信条をよりどころとするのを忘れるな。曰く『これは不運ではない。しかしこれを気高く耐え忍ぶことは幸運である。』」

「波の絶えず砕ける岩頭のごとくあれ。岩は立っている、その周囲に水のうねりはしずかにやすらう。『なんて私は運が悪いんだろう、こんな目にあうとは!』否、その反対だ、むしろ『なんて私は運がいいのだろう。なぜならばこんなことに出会っても、私はなお悲しみもせず、現在におしつぶされもせず、未来を恐れもしていない』である。なぜなら同じようなことは万人に起りうるが、それでもなお悲しまずに誰でもいられるわけではない。それならなぜあのことが不運で、このことが幸運なのであろうか。いずれにしても人間の本性の失敗でないものを人間の不幸と君は呼ぶのか。そして君は人間の本性の意志に反することでないことを人間の本性の失敗であると思うのか。いやその意志というのは君も学んだはずだ。君に起ったことが君の正しくあるのを妨げるだろうか。またひろやかな心を持ち、自制心を持ち、賢く、考え深く、率直であり、謙虚であり、自由であること、その他同様のことを妨げるか。これらの徳が備わると人間の本性は自己の分を全うすることができるのだ。今後なんなりと君を悲しみに誘うことがあったら、つぎの信条をよりどころとするのを忘れるな。曰く『これは不運ではない。しかしこれを気高く耐え忍ぶことは幸運である。』」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」