言語と心身問題

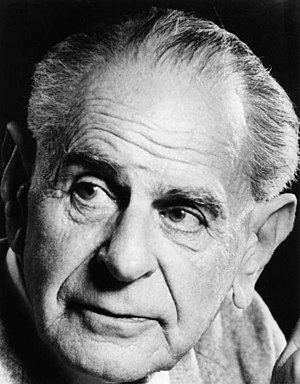

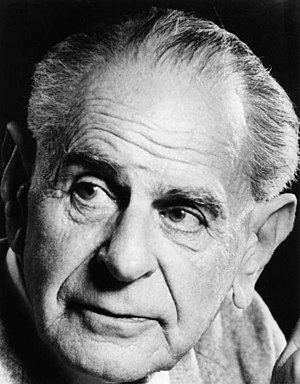

【言語は、世界1の基盤に支えられ、意識的、能動的な世界3の学習と探究を通じて、世界1との関係、他者との関係、自我の形成に強い作用を及ぼす。自我は、世界1、他者、世界3との能動的な相互作用の所産である。(カール・ポパー(1902-1994))】心身問題における言語の役割の考察。

世界1:自然淘汰によって進化した遺伝的な基盤をもつ自然的過程

言語を学習する強い必要性と、無意識的で生得的な動機

言語を学習する能力

世界3:種々の言語と、その文化的進化

様々な差異を持った数多くの言語が存在する。

世界2:個々の言語を実際に学習する過程

(1)言語の習得は、世界1の基盤によって支えられている。

(2)言語の習得は、意識的、能動的な世界3の学習と探究の過程である。

(3)言語は、以下に対して強いフィードバック効果を持っている。

(3.1)自らの物質的環境への精通

(3.2)他者との関係

(3.3)自我、人格の形成

(4)すなわち、自我、人格とは、

(4.1)能動的な学習と探究の成果の所産である。

(4.2)世界3の所産である。

(4.3)物質的環境との相互作用の所産である。

(4.4)他者との相互作用の所産である。

(再掲)

(a)世界2と世界3の相互作用

世界2は、世界3を把握し、批判的な選択作用により、新たな世界3を作り出す。

時間1 世界3・C1⇔世界2・M1

│ │┌───┘

↓ ↓↓

時間2 世界3・C2⇒世界2・M2

(b2)世界3は、世界2との相互作用によって、新たな世界3を生成する。

時間1 世界1・P1(世界3・C1⇔世界2・M1)

│ │ │┌───┘

↓ ↓ ↓↓

時間2 世界1・P2(世界3・C2⇒世界2・M2)

「心身問題に関係した第三の論証は人間言語の地位と結びついている。

言語を学習する能力は――そして言語を学習する強い必要性さえも――人間の遺伝的構造の一部であるようにみえる。

これとは対照的に、個々の言語を実際に学習することは、無意識の生得的な必要性と動機に影響されるとはいえ、遺伝子に制御された過程、したがって自然的過程ではなく、世界3に制御された、文化的過程である。

したがって、言語学習は自然淘汰によって進化した遺伝的な基盤をもつ性質が、文化的進化に基づく探究と学習の意識過程といくらか入り組み合い、相互作用する過程である。これは世界3と世界1の相互作用という考えを裏づけており、さらにわれわれの以前の論証から、それは世界2の存在をも裏づけている。」(中略)

「種々の言語は、その数と差異が示しているように、人間が作ったものである。それらは文化的な世界3の対象である。

もっとも、それらは遺伝的に確立された能力、要求、目的によって可能となるものである。普通の子供はみな、楽しくそしてたぶん苦痛でもあるきわめて能動的な勉強によって、一つの言語を習得する。言語に伴う知的成果は多大なものである。

もちろん、この努力は子供の人格、他人への関係、自らの物質的環境への関係に対して強いフィードバックの効果をもっている。

こうして、子供は部分的には彼自身の成果の所産であると言うことができる。

彼は自分自身ある程度まで世界3の所産である。子供の物質的環境への精通とその意識が、自分の新しく習得した話すという能力によって拡大されるが、それと同じことが彼自身の意識についても言える。

自我、人格は、他我、彼の環境内の人工物ならびに他の対象との相互作用から生じる。これはすべて言語の習得に深く影響を与える。

その影響が強いのは、特に、子供が自分自身の名前に気づく時、彼の身体の種々の部分の名称を学ぶ時、そして最も重要な、彼が人称代名詞を用いることを学ぶ時である。」

(カール・ポパー(1902-1994)『自我と脳』第1部、P2章 世界1・2・3、15――世界3と心身問題(上)pp.80-82、思索社(1986)、西脇与作・沢田允茂(訳))

(索引:言語,心身問題,世界3)

(出典:wikipedia)

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

1.可謬性の原則。おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなたが正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違っているのかもしれない。

2.合理的討論の原則。われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれの理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。

3.真理への接近の原則。ことがらに即した討論を通じて、われわれはほとんどいつでも真理に接近しようとする。そして、合意に達することができないときでも、よりよい理解には達する。

これら3つの原則は、認識論的な、そして同時に倫理的な原則であるという点に気づくことが大切です。というのも、それらは、なんと言っても寛容を合意しているからです。わたくしがあなたから学ぶことができ、そして真理探究のために学ぼうとしているとき、わたくしはあなたに対して寛容であるだけでなく、あなたを潜在的に同等なものとして承認しなければなりません。あらゆる人間が潜在的には統一をもちうるのであり同等の権利をもちうるということが、合理的に討論しようとするわれわれの心構えの前提です。われわれは、討論が合意を導かないときでさえ、討論から多くを学ぶことができるという原則もまた重要です。なぜなら討論は、われわれの立場が抱えている弱点のいくつかを理解させてくれるからです。」

「わたくしはこの点をさらに、知識人にとっての倫理という例に即して、とりわけ、知的職業の倫理、つまり、科学者、医者、法律家、技術者、建築家、公務員、そして非常に重要なこととしては、政治家にとっての倫理という例に即して、示してみたいと思います。」(中略)「わたくしは、その倫理を以下の12の原則に基礎をおくように提案します。そしてそれらを述べて〔この講演を〕終えたいと思います。

1.われわれの客観的な推論知は、いつでも《ひとりの》人間が修得できるところをはるかに超えている。それゆえ《いかなる権威も存在しない》。このことは専門領域の内部においてもあてはまる。

2.《すべての誤りを避けること》は、あるいはそれ自体として回避可能な一切の誤りを避けることは、《不可能である》。」(中略)「

3.《もちろん、可能なかぎり誤りを避けることは依然としてわれわれの課題である》。しかしながら、まさに誤りを避けるためには、誤りを避けることがいかに難しいことであるか、そして何ぴとにせよ、それに完全に成功するわけではないことをとくに明確に自覚する必要がある。」(中略)「

4.もっともよく確証された理論のうちにさえ、誤りは潜んでいるかもしれない。」(中略)「

5.《それゆえ、われわれは誤りに対する態度を変更しなければならない》。われわれの実際上の倫理改革が始まるのは《ここにおいて》である。」(中略)「

6.新しい原則は、学ぶためには、また可能なかぎり誤りを避けるためには、われわれは《まさに自らの誤りから学ば》ねばならないということである。それゆえ、誤りをもみ消すことは最大の知的犯罪である。

7.それゆえ、われわれはたえずわれわれの誤りを見張っていなければならない。われわれは、誤りを見出したなら、それを心に刻まねばならない。誤りの根本に達するために、誤りをあらゆる角度から分析しなければならない。

8.それゆえ、自己批判的な態度と誠実さが義務となる。

9.われわれは、誤りから学ばねばならないのであるから、他者がわれわれの誤りを気づかせてくれたときには、それを受け入れること、実際、《感謝の念をもって》受け入れることを学ばねばならない。われわれが他者の誤りを明らかにするときは、われわれ自身が彼らが犯したのと同じような誤りを犯したことがあることをいつでも思い出すべきである。」(中略)「

10.《誤りを発見し、修正するために、われわれは他の人間を必要とする(また彼らはわれわれを必要とする)ということ》、とりわけ、異なった環境のもとで異なった理念のもとで育った他の人間を必要とすることが自覚されねばならない。これはまた寛容に通じる。

11.われわれは、自己批判が最良の批判であること、しかし《他者による批判が必要な》ことを学ばねばならない。それは自己批判と同じくらい良いものである。

12.合理的な批判は、いつでも特定されたものでなければならない。それは、なぜ特定の言明、特定の仮説が偽と思われるのか、あるいは特定の論証が妥当でないのかについての特定された理由を述べるものでなければならない。それは客観的真理に接近するという理念によって導かれていなければならない。このような意味において、合理的な批判は非個人的なものでなければならない。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第3部 最近のものから,第14章 寛容と知的責任,VI~VIII,pp.316-317,319-321,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

カール・ポパー(1902-1994)

検索(日本ポパー哲学研究会)

カール・ポパーの関連書籍(amazon)

検索(カール・ポパー)

哲学・思想ランキング

(カール・ポパー(1902-1994)『自我と脳』第1部、P2章 世界1・2・3、15――世界3と心身問題(上)pp.80-82、思索社(1986)、西脇与作・沢田允茂(訳))

(索引:言語,心身問題,世界3)

|

(出典:wikipedia)

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。1.可謬性の原則。おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなたが正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違っているのかもしれない。

2.合理的討論の原則。われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれの理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。

3.真理への接近の原則。ことがらに即した討論を通じて、われわれはほとんどいつでも真理に接近しようとする。そして、合意に達することができないときでも、よりよい理解には達する。

これら3つの原則は、認識論的な、そして同時に倫理的な原則であるという点に気づくことが大切です。というのも、それらは、なんと言っても寛容を合意しているからです。わたくしがあなたから学ぶことができ、そして真理探究のために学ぼうとしているとき、わたくしはあなたに対して寛容であるだけでなく、あなたを潜在的に同等なものとして承認しなければなりません。あらゆる人間が潜在的には統一をもちうるのであり同等の権利をもちうるということが、合理的に討論しようとするわれわれの心構えの前提です。われわれは、討論が合意を導かないときでさえ、討論から多くを学ぶことができるという原則もまた重要です。なぜなら討論は、われわれの立場が抱えている弱点のいくつかを理解させてくれるからです。」

「わたくしはこの点をさらに、知識人にとっての倫理という例に即して、とりわけ、知的職業の倫理、つまり、科学者、医者、法律家、技術者、建築家、公務員、そして非常に重要なこととしては、政治家にとっての倫理という例に即して、示してみたいと思います。」(中略)「わたくしは、その倫理を以下の12の原則に基礎をおくように提案します。そしてそれらを述べて〔この講演を〕終えたいと思います。

1.われわれの客観的な推論知は、いつでも《ひとりの》人間が修得できるところをはるかに超えている。それゆえ《いかなる権威も存在しない》。このことは専門領域の内部においてもあてはまる。

2.《すべての誤りを避けること》は、あるいはそれ自体として回避可能な一切の誤りを避けることは、《不可能である》。」(中略)「

3.《もちろん、可能なかぎり誤りを避けることは依然としてわれわれの課題である》。しかしながら、まさに誤りを避けるためには、誤りを避けることがいかに難しいことであるか、そして何ぴとにせよ、それに完全に成功するわけではないことをとくに明確に自覚する必要がある。」(中略)「

4.もっともよく確証された理論のうちにさえ、誤りは潜んでいるかもしれない。」(中略)「

5.《それゆえ、われわれは誤りに対する態度を変更しなければならない》。われわれの実際上の倫理改革が始まるのは《ここにおいて》である。」(中略)「

6.新しい原則は、学ぶためには、また可能なかぎり誤りを避けるためには、われわれは《まさに自らの誤りから学ば》ねばならないということである。それゆえ、誤りをもみ消すことは最大の知的犯罪である。

7.それゆえ、われわれはたえずわれわれの誤りを見張っていなければならない。われわれは、誤りを見出したなら、それを心に刻まねばならない。誤りの根本に達するために、誤りをあらゆる角度から分析しなければならない。

8.それゆえ、自己批判的な態度と誠実さが義務となる。

9.われわれは、誤りから学ばねばならないのであるから、他者がわれわれの誤りを気づかせてくれたときには、それを受け入れること、実際、《感謝の念をもって》受け入れることを学ばねばならない。われわれが他者の誤りを明らかにするときは、われわれ自身が彼らが犯したのと同じような誤りを犯したことがあることをいつでも思い出すべきである。」(中略)「

10.《誤りを発見し、修正するために、われわれは他の人間を必要とする(また彼らはわれわれを必要とする)ということ》、とりわけ、異なった環境のもとで異なった理念のもとで育った他の人間を必要とすることが自覚されねばならない。これはまた寛容に通じる。

11.われわれは、自己批判が最良の批判であること、しかし《他者による批判が必要な》ことを学ばねばならない。それは自己批判と同じくらい良いものである。

12.合理的な批判は、いつでも特定されたものでなければならない。それは、なぜ特定の言明、特定の仮説が偽と思われるのか、あるいは特定の論証が妥当でないのかについての特定された理由を述べるものでなければならない。それは客観的真理に接近するという理念によって導かれていなければならない。このような意味において、合理的な批判は非個人的なものでなければならない。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第3部 最近のものから,第14章 寛容と知的責任,VI~VIII,pp.316-317,319-321,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

カール・ポパー(1902-1994)

検索(日本ポパー哲学研究会)

カール・ポパーの関連書籍(amazon)

検索(カール・ポパー)

哲学・思想ランキング

「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」

「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「160億年の進化を経て発達した皮質ニューロンのネットワークが提供する情報処理の豊かさは、現在の私たちの想像の範囲を超える。ニューロンの状態は、部分的に自律的な様態で絶えず変動しており、その人独自の内的世界を作り上げている。ニューロンは、同一の感覚入力が与えられても、その時の気分、目標、記憶などによって異なったあり方で反応する。また、意識の神経コードも脳ごとに異なる。私たちは皆、色、形状、動きなどに関して、神経コードの包括的な一覧を共有するが、それを実現する組織の詳細は、人によって異なる様態で脳を彫琢する、長い発達の過程を通じて築かれる。そしてその過程では、個々シナプスが選択されたり除去されたりしながら、その人独自のパーソナリティーが形成されていく。

「160億年の進化を経て発達した皮質ニューロンのネットワークが提供する情報処理の豊かさは、現在の私たちの想像の範囲を超える。ニューロンの状態は、部分的に自律的な様態で絶えず変動しており、その人独自の内的世界を作り上げている。ニューロンは、同一の感覚入力が与えられても、その時の気分、目標、記憶などによって異なったあり方で反応する。また、意識の神経コードも脳ごとに異なる。私たちは皆、色、形状、動きなどに関して、神経コードの包括的な一覧を共有するが、それを実現する組織の詳細は、人によって異なる様態で脳を彫琢する、長い発達の過程を通じて築かれる。そしてその過程では、個々シナプスが選択されたり除去されたりしながら、その人独自のパーソナリティーが形成されていく。