カノニカルニューロンとミラーニューロン

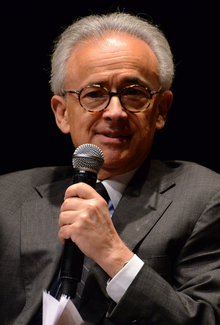

【対象物を見ると、それを操作する運動感覚の表象が伴う。これはカノニカルニューロンが実現している。また、他者の対象物への働きかけを見ると、その運動感覚の表象が伴う。これはミラーニューロンが実現している。(ジャコモ・リゾラッティ(1938-))】(a)標準(カノニカル)ニューロン

(a1)つかむ、持つ、いじるといった運動行為に対応したニューロンの大多数が発火する。

(a2)対象物の視覚刺激(対象物の形、大きさ、向き)に対応して運動特性(すなわち、つかみ方のタイプ)に呼応したニューロンの一部が発火する。

(a3)その結果、対象物の形、大きさ、向きに応じて決まる、その対象物をつかむ、持つ、いじるといった運動特性に呼応した、運動感覚の表象が現れ、視覚情報を適切な運動行為に変換するプロセスが準備される。

(b)ミラーニューロン

(b1)特定の運動行為に対応したニューロンが発火するのは、カノニカルニューロンと同じである。

(b2)他者が、対象物へ働きかける運動行為を見るとき、その特定のタイプの行為に呼応したニューロンの一部が発火する。例えば、つかむミラーニューロン、持つミラーニューロン、いじるミラーニューロン、置くミラーニューロン、両手で扱うミラーニューロン。運動行為の視覚情報には、次のような特徴がある。

・カノニカルニューロンとは違い、食べ物や立体的な対象物を見たときには発火しない。

・手や口や体の一部を使って、対象物へ働きかける行動を見たときに限られ、腕を上げるとか手を振るといったパントマイムのような行為、対象物のない自動詞的行為には反応しない。

・見えた行為の方向や、実験者の手(右か左か)に影響されるように思える場合もある。

・観察者と観察される行為との距離や相対的位置関係にはほとんど影響されずに発火する。

・視覚刺激の大きさに影響されることもない。

・2つ、あるいはめったにないが3つの運動行為のいずれかを観察すると発火するニューロンもあるようだ。 (b3)その結果、他者が対象物へ働きかける運動行為を見るとき、その対象物をつかむ、持つ、いじるといった運動特性に呼応した、運動感覚の表象が現れ、他者の行為の意味が感知できる。

「F5野の機能特性の分析で見てきたとおり、つかむ、持つ、いじるといった運動行為の間に、この皮質野のニューロンはその大多数が発火し、視覚刺激《にも》反応するものがある。視覚刺激に反応するニューロンの運動特性(たとえば、ニューロンがコードするつかみ方のタイプ)と視覚的選択性(対象物の形、大きさ、向き)は明らかに呼応しており、そのおかげで、対象物に関する視覚情報を適切な運動行為に変換するプロセスでこれらのニューロンが果たす役割が決定的なものとなる。このようなニューロンは「標準(カノニカル)ニューロン」と呼ばれている(訳注 感覚情報を運動情報に変換するのが感覚-運動ニューロンの標準的な機能)。前運動皮質が視覚-運動変換にかかわっているかもしれないと長い間考えられていたからだ。

ところが、1990年代の初めに行われた実験(サルを使った実験で、サルは特定のタスクを実行するように訓練されてはおらず、自由に行動できるようになっていた)で、カノニカルニューロン以外にも視覚-運動特性を持ったニューロンのタイプがあることがわかった。驚いたことに、サル自身が運動行為(たとえば食べ物をつかむ)を行ったときと、実験者が運動行為を行っているのをサルが見たときの《両方で》、活性化するニューロンが見つかったのだ。これらのニューロンはF5野の皮質凸状部で記録され、「ミラーニューロン」と名づけられた。

ミラーニューロンの運動特性は、特定の運動行為の間、選択的に発火するという点では、F5野のほかのニューロンとまったく同じだが、両者の視覚特性は著しく異なる。ミラーニューロンは、カノニカルニューロンとは違い、食べ物やほかの立体的な対象物を見たときには発火しないし、発火が視覚刺激の大きさに影響されることもないようだ。じつは、ミラーニューロンが活性化するのは、手や口といった体の一部がかかわる特定の運動行為、つまり対象物への働きかけを観察したときに限られる。興味深いのは、腕を上げるとか手を振るといったパントマイムのような行為、すなわち対象物のない「自動詞的」行為(訳注 自動詞は目的語をとらないので、対象物のない行為を「自動詞的」行為と呼ぶ)には反応しないという点だ。ミラーニューロンは、観察者と観察される行為との距離や相対的位置関係にはほとんど影響されずに発火するという点も注目に値する。ただし、見えた行為の方向や、実験者の手(右か左か)に影響されるように思える場合もある。

視覚的にコードされた実際の運動行為を識別基準として考えると、ミラーニューロンは、第2章でF5ニューロンの運動特性に当てはめたのと同じような種類に細分できる。「つかむミラーニューロン」「持つミラーニューロン」「いじるミラーニューロン」などだ。また「置くミラーニューロン」(実験者が台の上に物を置くのをサルが見たときに発火するニューロン)や「両手で扱うミラーニューロン」(片手で物を持ち、もう一方の手がその方向へ動くのを観察したときに発火するニューロン)などもある。この分類によって、F5野のほとんどのミラーニューロンが、《特定のタイプの行為》(たとえば、つかむ行為)を観察したときに発火することがわかる。ただし、これほど選択性を持たず、二つ、あるいは(めったにないが)三つの運動行為のいずれかを観察すると発火するニューロンもあるようだ。」

(ジャコモ・リゾラッティ(1938-),コラド・シニガリア(1966-),『ミラーニューロン』,第4章 行為の理解,紀伊國屋書店(2009),pp.96-97,柴田裕之(訳),茂木健一郎(監修))

(索引:カノニカルニューロン,ミラーニューロン)

|

(出典:wikipedia)

「みなさんは、行為の理解はまさにその性質のゆえに、潜在的に共有される行為空間を生み出すことを覚えているだろう。それは、模倣や意図的なコミュニケーションといった、しだいに複雑化していく相互作用のかたちの基礎となり、その相互作用はますます統合が進んで複雑化するミラーニューロン系を拠り所としている。これと同様に、他者の表情や動作を知覚したものをそっくり真似て、ただちにそれを内臓運動の言語でコードする脳の力は、方法やレベルは異なっていても、私たちの行為や対人関係を具体化し方向づける、情動共有のための神経基盤を提供してくれる。ここでも、ミラーニューロン系が、関係する情動行動の複雑さと洗練の度合いに応じて、より複雑な構成と構造を獲得すると考えてよさそうだ。

「みなさんは、行為の理解はまさにその性質のゆえに、潜在的に共有される行為空間を生み出すことを覚えているだろう。それは、模倣や意図的なコミュニケーションといった、しだいに複雑化していく相互作用のかたちの基礎となり、その相互作用はますます統合が進んで複雑化するミラーニューロン系を拠り所としている。これと同様に、他者の表情や動作を知覚したものをそっくり真似て、ただちにそれを内臓運動の言語でコードする脳の力は、方法やレベルは異なっていても、私たちの行為や対人関係を具体化し方向づける、情動共有のための神経基盤を提供してくれる。ここでも、ミラーニューロン系が、関係する情動行動の複雑さと洗練の度合いに応じて、より複雑な構成と構造を獲得すると考えてよさそうだ。いずれにしても、こうしたメカニズムには、行為の理解に介在するものに似た、共通の機能的基盤がある。どの皮質野が関与するのであれ、運動中枢と内臓運動中枢のどちらがかかわるのであれ、どのようなタイプの「ミラーリング」が誘発されるのであれ、ミラーニューロンのメカニズムは神経レベルで理解の様相を具現化しており、概念と言語のどんなかたちによる介在にも先んじて、私たちの他者経験に実体を与えてくれる。」

(ジャコモ・リゾラッティ(1938-),コラド・シニガリア(1966-),『ミラーニューロン』,第8章 情動の共有,紀伊國屋書店(2009),pp.208-209,柴田裕之(訳),茂木健一郎(監修))

(索引:)

ジャコモ・リゾラッティ(1938-)

ミラーニューロンの関連書籍(amazon)

検索(giacomo rizzolatti)

検索(ジャコモ・リゾラッティ)

脳科学ランキング

ブログサークル

「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」

「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「もし社会的情動とその後の感情が存在しなかったら、たとえ他の知的能力は影響されないという非現実的な仮定を立てても、倫理的行動、宗教的信条、法、正義、政治組織といった文化的構築物は出現していなかったか、まったく別の種類の知的構築物になっていたかのいずれかだろう。が、少し付言しておきたい。私は情動と感情だけがそうした文化的構築物を出現させているなどと言おうとしているのではない。第一に、そうした文化的構築物の出現を可能にしていると思われる神経生物学的傾性には、情動と感情だけでなく、人間が複雑な自伝を構築するのを可能にしている大容量の個人的記憶、そして、感情と自己と外的事象の密接な相互関係を可能にしている延長意識のプロセスがある。第二に、倫理、宗教、法律、正義の誕生に対する単純な神経生物学的解釈にはほとんど望みがもてない。あえて言うなら、将来の解釈においては神経生物学が重要な役割を果たすだろう。しかし、こうした文化的現象を十分に理解するには、人間学、社会学、精神分析学、進化心理学などからの概念と、倫理、法律、宗教という分野における研究で得られた知見を考慮に入れる必要がある。実際、興味深い解釈を生み出す可能性がもっとも高いのは、これらすべての学問分野と神経生物学の〈双方〉から得られた統合的知識にもとづいて仮説を検証しようとする新しい種類の研究だ。」

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。