問題解決を困難にする4つの原因

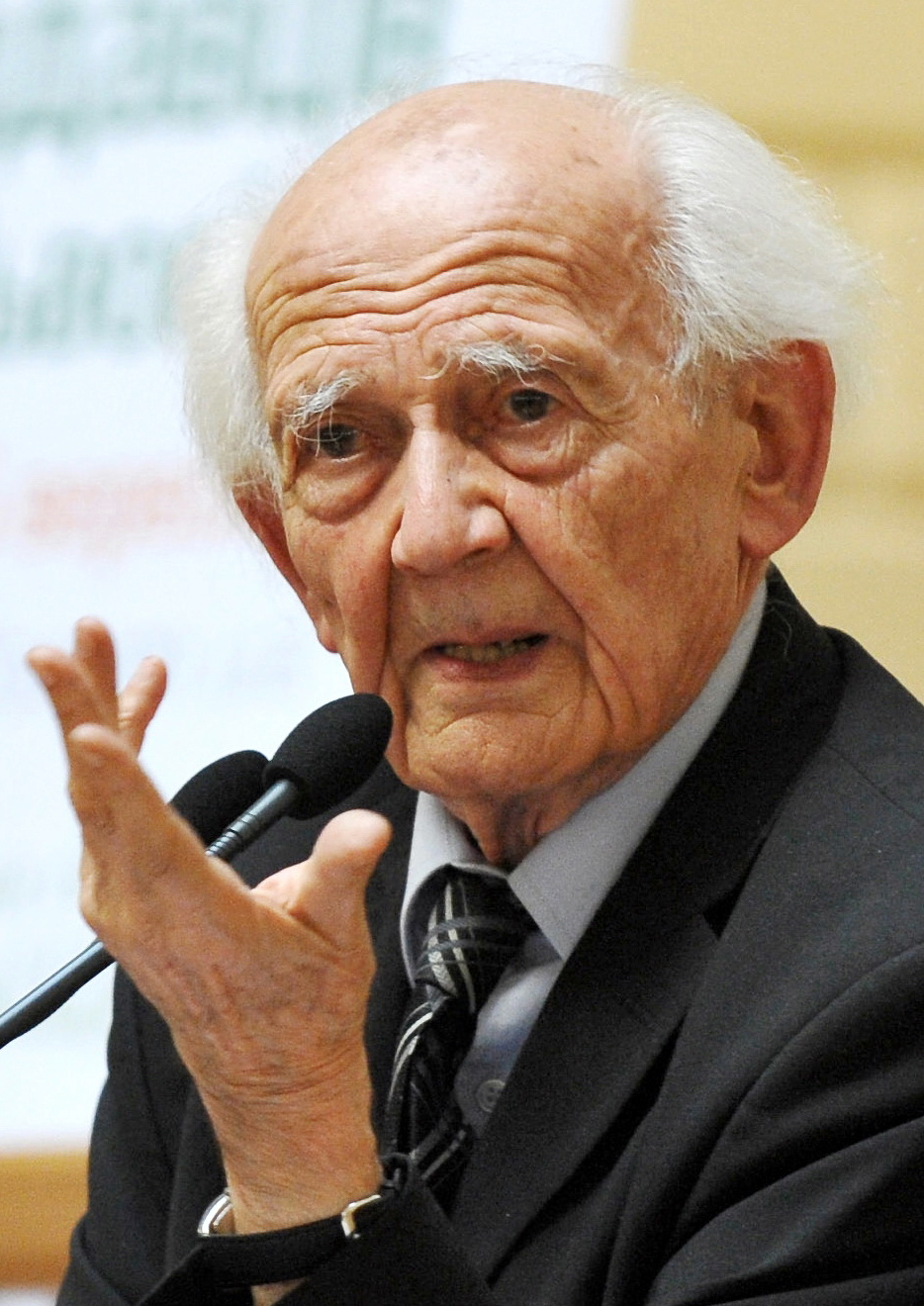

【問題解決の4大阻害要因は(a)問題はない(b)自分には関係ない(c)悪いのは彼らだ(d)どうせ駄目だと思うこと. 諸個人の幸福の公共善との不可分性を理解し,連帯への分断の罠に陥ることなく,可能性を信じて立ち向かうこと.(ロバート・ライシュ(1946-))】世間のほとんどの人たちの頭の中に巣食っている4つの「労働回避メカニズム」

(1)否認

問題の存在を認めないこと。

(2)逃避願望

(a)問題を認識しても、責任逃れをしようとする。

(b)誰であれ、自分以外の多くの人がより貧しく、より経済的に不安定な状態にさらされているのに、自分や家族だけが満ち足りた裕福な人生を送ることなどできはしない。

(3)スケープゴート

(a)問題を引き起こした人を「スケープゴート(身代り)」にする。

(b)誰かを「スケープゴート」に仕立てあげても、人々が互いに分断されるだけで、逆進化の流れをひっくり返すことは益々困難になる。

(4)冷笑(シニシズム)

(a)問題改善の可能性を信じようとしない。

(b)私たちは以前にもそれをやり遂げたのだし、これからもできるはずだ。

「リーダーは他の人々を積極的に動かして、なすべきことを完遂させなければならないが、そのためには、世間のほとんどの人たちの頭の中に巣食っている四つの「労働回避メカニズム」を克服できるよう、手を貸す必要がある。それは、問題の存在を認めない「否認」、問題を認識しても責任逃れをしようとする「エスケープ(逃避)」の願望、問題を引き起こした人を「スケープゴート(身代り)」にする傾向、そして、最悪なのが、問題改善の可能性を信じようとしない「シニシズム(冷笑)」である。たとえば、人々を動かして活気づけ、この国の逆進的な流れの方向を変えさせるための組織づくりを行って、経済と民主主義を私たちの手に取り戻すには、たとえ人々が現実を「否認」したとしても、リーダーは多くの人々を説得してこの国に金権国家化する危機が迫っているという事実を認めさせなければならない。この現実から「エスケープ」することはできないことを、人々に示さなければならないのだ。誰であれ、自分以外の多くの人がより貧しく、より経済的に不安定な状態にさらされているのに、自分や家族だけが満ち足りた裕福な人生を送ることなどできはしない。もし人々が移民や貧者や、政府職員や労働組合員、あるいは富裕層もそうだが、誰かを非難していたら、それをやめさせよう。なぜなら、誰かを「スケープゴート」に仕立てあげても、人々が互いに分断されるだけで、逆進化の流れをひっくり返すことは困難になるばかりだからだ。さらに、リーダーは「シニシズム」とも戦わなければならない。流れは変えられるということを、みんなに理解してもらおう。私たちは以前にもそれをやり遂げたのだし、これからもできるはずだ。」

(ロバート・ライシュ(1946-)『怒りを越えて』(日本語名:『格差と民主主義』)PART3 怒りを乗り越えて――私たちがしなければならないこと、行動を起こすには、pp.168-169、東洋経済新報社 (2014)、雨宮寛・今井章子(訳))

(索引:否認,逃避願望,スケープゴート,冷笑,シニシズム,課題解決)

|

「国家や政府は人間が作ったものであり、法律も企業もそして野球だって人間が作ったものだ。同じように市場も人間の産物である。他のシステムと同じく市場の構築の仕方にもさまざまな方法があるが、それがどう作られようと、人々のやる気や市場のルールによって生まれてくる。理想的には、ルールによって人々が働いたり協力しあう気になり、生産的で創造的でありたいと動機づけされるのが望ましい。つまり、ルールが人々が望む暮らしの実現を手助けするのである。ルールはまた、人々の倫理観や、何が良くて立派で、何が公平かについての判断基準をも映し出す。そしてルールは不変ではなく、時間の経過とともに変わっていく。願わくば、ルールにかかわる人のほとんどが、より良くより公平だと思う方向へ――。だが、常にそうなるとは限らない。ある特定の人々が自分たちを利するようにルールを変える力を得たことによっても、ルールは変わりうるからだ。これがこの数十年の間に、米国や他の多くの国々で起こったことである。

「国家や政府は人間が作ったものであり、法律も企業もそして野球だって人間が作ったものだ。同じように市場も人間の産物である。他のシステムと同じく市場の構築の仕方にもさまざまな方法があるが、それがどう作られようと、人々のやる気や市場のルールによって生まれてくる。理想的には、ルールによって人々が働いたり協力しあう気になり、生産的で創造的でありたいと動機づけされるのが望ましい。つまり、ルールが人々が望む暮らしの実現を手助けするのである。ルールはまた、人々の倫理観や、何が良くて立派で、何が公平かについての判断基準をも映し出す。そしてルールは不変ではなく、時間の経過とともに変わっていく。願わくば、ルールにかかわる人のほとんどが、より良くより公平だと思う方向へ――。だが、常にそうなるとは限らない。ある特定の人々が自分たちを利するようにルールを変える力を得たことによっても、ルールは変わりうるからだ。これがこの数十年の間に、米国や他の多くの国々で起こったことである。私的所有、独占への制限、契約、不履行に対処するための破産などの手段、ルールの執行といった事柄は、いかなる市場にも必須の構成要素だ。資本主義と自由企業体制にはこれらが必要なのだ。だがこの要素の一つひとつを、多くの人ではなく、ひと握りの人々を利するように捻じ曲げることも可能である。」(中略)「経済的支配力が、政治的権力を増大させ、政治的権力がさらに経済的支配力を拡大させる。大企業と富裕層が市場を構築する政治の仕組みに影響を与え、彼らがその政治的決定によって最も恩恵を受けるという状況は加速するばかりだ。こうして彼らの富は増強され、その富によってますます、将来発生する決断事項への影響力を得ていくのである。」(中略)「拡大する不平等は「自由市場」の構成要素そのものにしっかりと焼き込まれている。グローバル化と技術革新がなくても減税や補助金がなくても、国民総所得のうち、企業と、企業収益に自分の所得が連動する重役たちや投資家に振り分けられる割合は、労働者層に向う割合よりも、相対的に増加している。こうして悪循環が勝手に成立していくのである。」

(ロバート・ライシュ(1946-)『資本主義を救う』(日本語名『最後の資本主義』)第1部 自由市場、第9章 まとめ――市場メカニズム全般、pp.108-111、東洋経済新報社 (2016)、雨宮寛・今井章子(訳))

ロバート・ライシュ(1946-)

ロバート・ライシュの関連書籍(amazon)

検索(ロバート・ライシュ)

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」