合理的討論の原則

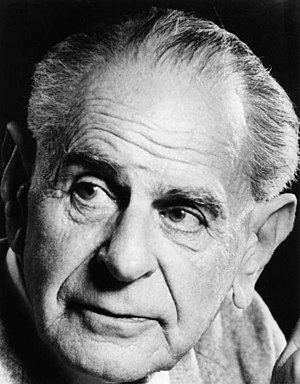

【恐らく、私たちは共に部分的に間違っている。私たちは、真理に接近するために討論するのであって、相手を打ち負かすためではない。だから、合意できなくとも、互いによりよい理解には達し、多くを学ぶだろう。(カール・ポパー(1902-1994))】合理的討論の原則は、認識論的な原則であると同時に、本来、倫理的な原則でもある。

(1)可謬性の原則

私は、あなたから学ぼうとしている。私が間違っていて、恐らくあなたが正しいのであろう。しかし、私たちの両方がともに間違っているのかもしれない。

(2)合理的討論の原則

私たちは、批判可能な特定の問題を論じているのであって、相手の人格を攻撃しようとしているのではない。問題を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲している。

(3)真理への接近の原則

私たちは何故、討論するのか。真理に接近するためである。だから仮に、合意に達することができないときでも、互いによりよい理解には達し、多くを学ぶことができるに違いない。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

1.可謬性の原則。おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなたが正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違っているのかもしれない。

2.合理的討論の原則。われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれの理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。

3.真理への接近の原則。ことがらに即した討論を通じて、われわれはほとんどいつでも真理に接近しようとする。そして、合意に達することができないときでも、よりよい理解には達する。

これら3つの原則は、認識論的な、そして同時に倫理的な原則であるという点に気づくことが大切です。というのも、それらは、なんと言っても寛容を合意しているからです。わたくしがあなたから学ぶことができ、そして真理探究のために学ぼうとしているとき、わたくしはあなたに対して寛容であるだけでなく、あなたを潜在的に同等なものとして承認しなければなりません。あらゆる人間が潜在的には統一をもちうるのであり同等の権利をもちうるということが、合理的に討論しようとするわれわれの心構えの前提です。われわれは、討論が合意を導かないときでさえ、討論から多くを学ぶことができるという原則もまた重要です。なぜなら討論は、われわれの立場が抱えている弱点のいくつかを理解させてくれるからです。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第3部 最近のものから,第14章 寛容と知的責任,VI,pp.316,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

(索引:可謬性の原則,合理的討論の原則,真理への接近の原則)

|

(出典:wikipedia)

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。1.可謬性の原則。おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなたが正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違っているのかもしれない。

2.合理的討論の原則。われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれの理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。

3.真理への接近の原則。ことがらに即した討論を通じて、われわれはほとんどいつでも真理に接近しようとする。そして、合意に達することができないときでも、よりよい理解には達する。

これら3つの原則は、認識論的な、そして同時に倫理的な原則であるという点に気づくことが大切です。というのも、それらは、なんと言っても寛容を合意しているからです。わたくしがあなたから学ぶことができ、そして真理探究のために学ぼうとしているとき、わたくしはあなたに対して寛容であるだけでなく、あなたを潜在的に同等なものとして承認しなければなりません。あらゆる人間が潜在的には統一をもちうるのであり同等の権利をもちうるということが、合理的に討論しようとするわれわれの心構えの前提です。われわれは、討論が合意を導かないときでさえ、討論から多くを学ぶことができるという原則もまた重要です。なぜなら討論は、われわれの立場が抱えている弱点のいくつかを理解させてくれるからです。」

「わたくしはこの点をさらに、知識人にとっての倫理という例に即して、とりわけ、知的職業の倫理、つまり、科学者、医者、法律家、技術者、建築家、公務員、そして非常に重要なこととしては、政治家にとっての倫理という例に即して、示してみたいと思います。」(中略)「わたくしは、その倫理を以下の12の原則に基礎をおくように提案します。そしてそれらを述べて〔この講演を〕終えたいと思います。

1.われわれの客観的な推論知は、いつでも《ひとりの》人間が修得できるところをはるかに超えている。それゆえ《いかなる権威も存在しない》。このことは専門領域の内部においてもあてはまる。

2.《すべての誤りを避けること》は、あるいはそれ自体として回避可能な一切の誤りを避けることは、《不可能である》。」(中略)「

3.《もちろん、可能なかぎり誤りを避けることは依然としてわれわれの課題である》。しかしながら、まさに誤りを避けるためには、誤りを避けることがいかに難しいことであるか、そして何ぴとにせよ、それに完全に成功するわけではないことをとくに明確に自覚する必要がある。」(中略)「

4.もっともよく確証された理論のうちにさえ、誤りは潜んでいるかもしれない。」(中略)「

5.《それゆえ、われわれは誤りに対する態度を変更しなければならない》。われわれの実際上の倫理改革が始まるのは《ここにおいて》である。」(中略)「

6.新しい原則は、学ぶためには、また可能なかぎり誤りを避けるためには、われわれは《まさに自らの誤りから学ば》ねばならないということである。それゆえ、誤りをもみ消すことは最大の知的犯罪である。

7.それゆえ、われわれはたえずわれわれの誤りを見張っていなければならない。われわれは、誤りを見出したなら、それを心に刻まねばならない。誤りの根本に達するために、誤りをあらゆる角度から分析しなければならない。

8.それゆえ、自己批判的な態度と誠実さが義務となる。

9.われわれは、誤りから学ばねばならないのであるから、他者がわれわれの誤りを気づかせてくれたときには、それを受け入れること、実際、《感謝の念をもって》受け入れることを学ばねばならない。われわれが他者の誤りを明らかにするときは、われわれ自身が彼らが犯したのと同じような誤りを犯したことがあることをいつでも思い出すべきである。」(中略)「

10.《誤りを発見し、修正するために、われわれは他の人間を必要とする(また彼らはわれわれを必要とする)ということ》、とりわけ、異なった環境のもとで異なった理念のもとで育った他の人間を必要とすることが自覚されねばならない。これはまた寛容に通じる。

11.われわれは、自己批判が最良の批判であること、しかし《他者による批判が必要な》ことを学ばねばならない。それは自己批判と同じくらい良いものである。

12.合理的な批判は、いつでも特定されたものでなければならない。それは、なぜ特定の言明、特定の仮説が偽と思われるのか、あるいは特定の論証が妥当でないのかについての特定された理由を述べるものでなければならない。それは客観的真理に接近するという理念によって導かれていなければならない。このような意味において、合理的な批判は非個人的なものでなければならない。」

(カール・ポパー(1902-1994),『よりよき世界を求めて』,第3部 最近のものから,第14章 寛容と知的責任,VI~VIII,pp.316-317,319-321,未来社(1995),小河原誠,蔭山泰之,(訳))

カール・ポパー(1902-1994)

検索(日本ポパー哲学研究会)

カール・ポパーの関連書籍(amazon)

検索(カール・ポパー)

「私は国家の役割について考えている。ニナが福祉国家の恩恵を受けて最後まで尊厳をもって過ごせたように、国家というのは一人の尊厳を守ることのできる力をもつ。それと同時に、今回の難民危機に見るように多くの人の命を奪うことができる力ももっている。

「私は国家の役割について考えている。ニナが福祉国家の恩恵を受けて最後まで尊厳をもって過ごせたように、国家というのは一人の尊厳を守ることのできる力をもつ。それと同時に、今回の難民危機に見るように多くの人の命を奪うことができる力ももっている。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」

「改革のターゲットは経済ルール

「改革のターゲットは経済ルール

「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。

「法的義務に関するこの見解を我々が受け容れ得るためには、これに先立ち多くの問題に対する解答が与えられなければならない。いかなる承認のルールも存在せず、またこれと同様の意義を有するいかなる法のテストも存在しない場合、我々はこれに対処すべく、どの原理をどの程度顧慮すべきかにつきいかにして判定を下すことができるのだろうか。ある論拠が他の論拠より有力であることを我々はいかにして決定しうるのか。もし法的義務がこの種の論証されえない判断に基礎を置くのであれば、なぜこの判断が、一方当事者に法的義務を認める判決を正当化しうるのか。義務に関するこの見解は、法律家や裁判官や一般の人々のものの観方と合致しているか。そしてまたこの見解は、道徳的義務についての我々の態度と矛盾してはいないか。また上記の分析は、法の本質に関する古典的な法理論上の難問を取り扱う際に我々の助けとなりうるだろうか。

「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」

「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。

「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」

「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。