個人的な善と共通善とが共に実現可能な社会

【個人的な善と共通善とが共に実現可能な社会は、最も弱い人々を含む全ての人々の意見が反映可能な、合理的な熟議を通じた意思決定の制度を持ち、最も依存的な人々がニーズに応じて受け取るという格率を自明とみなす。(アラスデア・マッキンタイア(1929-))】(3)追加。

(1)人間に関する一つの重要な事実

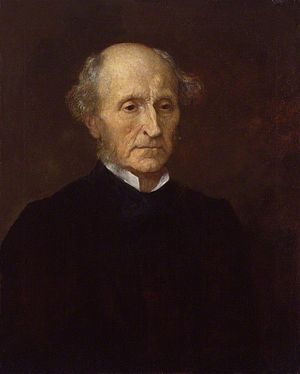

人は、多くの種類の苦しみに見舞われやすい傷つきやすい存在であり、他者たちの保護と支援に依存することによって、はじめて生き続けることができ開花し得る。この事実の理解は、真の道徳哲学の要件の一つである。(アラスデア・マッキンタイア(1929-))

(1.1)傷つきやすさ

人は、多くの種類の苦しみに見舞われやすい存在である。

(a)幼年時代の初期

(b)病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクト

(c)一生の間、障碍を負い続ける場合

(d)老年期

(1.2)他者への依存性

人は、他者に依存して生きる存在である。私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちの保護と支援を受けるからである。

(2)道徳哲学への影響

(2.1)しばしば考えられてきた道徳哲学

病気やけがを負った者、障碍者、幼児、老年者は、健康で理性的な道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。道徳の問題は、私たちと「彼ら」の問題である。

(2.2)事実に基づく真の道徳哲学の要件

病気やけがを負った者、障碍者、幼児、老年者は、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身であり、道徳の問題は私たち自身の問題である。

(a)障碍に見舞われ、他者に依存せざるをえない事態は、私たちの誰もがその人生の折々に体験することであり、一人ひとりの個人が、そのような事態をどの程度体験することになるかはあらかじめ予測不可能である。

(b)従って、病気やけがを負った者、障碍者、幼児、老年者に対する利益は、特殊な利益ではなく、むしろ、社会全体にとっての利益であり、その社会で共通善とみなされているものの不可欠な要素をなす利益である。

(3)個人的な善と共通善とが共に達成される社会の条件

個人的な善と、個人的な善を通じて達成される共通善とが共に、達成されるような、〈与えることと受けとること〉の諸関係を具現化しうる社会に要請されること。

(3.1)合理的な熟議を通じた意思決定の手続き

すべての者がアクセス可能で、全員の所産とみなし得るような、合理的な熟議を通じた意思決定の手続きが存在すること。

(3.1.1)制度化された合理的な熟議の仕組み

合理的な熟議を通じて、自立した実践的推論者たちの政治的意思決定に、表現を与えることが可能な、意思決定の手続きが存在すること。

(3.1.2)すべての者がアクセス可能

その意思決定の手続きには、訴えたい提案や反論や意見をもつ者すべてが、アクセスし得ること。

(3.1.3)全員の所産とみなし得る意思決定

熟議と、熟議を通じてもたらされる決定の双方が、コミュニティ全体の所産とみなされ得るような、一般的に受容可能な意思決定の手続きであること。

(3.2)〈正しい気前のよさ〉という徳と矛盾しない諸格率

(3.2.1)〈正しい気前のよさ〉という徳

確立された正義の諸規範が、〈正しい気前のよさ〉という徳の実践と矛盾しないこと。

(3.2.2)〈各人はその貢献に応じて受けとる〉という格率

自立した実践的推論者同士の間の諸規範は、〈各人はその貢献に応じて受けとる〉という格率を満たすこと。

(3.2.3)能力に応じて働き、できる限りニーズに応じて受けとるという格率

ただし、他者に与え得る人々と、子どもや高齢者や障碍者といった最も依存的で、他者から受けとることを最も必要とする人々の間の諸規範は、「各人はその能力に応じて働き、かつまた、できる限りそのニーズに応じて受けとる」という格率を満たすこと。

(3.3)様々な資質、能力を持つすべての人々の意見の反映

(3.3.1)様々な資質、能力を持つすべての人々の意見

自立した実践的推論能力を備えた人々と、そうした推論能力を限定的にしか備えていないか、まったく備えていない人々のいずれもが、コミュニティ内の熟議において、意見を表明し得ること。

(3.3.2)意見表明が困難な人々の代理人の存在

意見表明が困難な人々の代理人を務める能力と意志をもつ他者が存在するとともに、当該政治体制の中でそうした代理人の役割に公的な地位が付与されていること。

「私たちの個人的な善と共通善がそれらを通じて達成されるような〈与えることと受けとること〉の諸関係を具現化しうる社会とは、政治的・社会的にみて、いかなるタイプの社会であろうか。そうした社会は次の三つの条件を満たしている必要があるだろう。すなわち、第一に、そうした社会は、特定のコミュニティのメンバーたちが共有された合理的な熟議を通じて共通の判断にいたることが重要な意義をもつすべてのことがらについて、〔まさにそのような手続きを通じて〕自立した〔実践的〕推論者たちがくだす政治的意思決定に表現を与える社会でなければならない。それゆえ、そうした社会には制度化された熟議の仕組みがなければならないし、そのような熟議の仕組みは、コミュニティのメンバーのうち、訴えたい提案や反論や意見をもつ者すべてがアクセスしうるようなものでなければならないだろう。また、熟議と熟議を通じてもたらされる決定の双方がコミュニティ全体の所産とみなされうるよう、意思決定の手続きは一般的に受容可能なものでなければならない。

第二に、〈正しい気前のよさ〉が中心的な徳の一つとみなされる社会においては、確立された正義の諸規範がこの徳の実践と矛盾をきたさないことが必要であろう。さまざまな種類の〈正しい関係〉の維持に必要な、さまざまな種類の規範をそれ単独で包括的に説明しうる単純な公式など存在しない。自立した実践的推論者同士の間の諸規範は、マルクスが社会主義社会における正義の格率として提示した、〈各人はその貢献に応じて受けとる〉という格率を満たすものでなければならないだろう。また、〔一方における〕他者に与えうる人々と、〔他方における〕子どもや高齢者や障碍者といった、もっとも依存的で、他者から受けとることをもっとも必要とする人々の間の諸規範は、マルクスが共産主義社会における正義の格率として上記の格率を修正して提示した、「各人はその能力に応じて働き、かつまた、できるかぎりそのニーズに応じて受けとる」という格率を満たすものでなければならないだろう。もちろんマルクスは、彼が示した第二の格率は、いまだ実現不可能な未来の社会においてのみ適用可能であると考えていた。そして私たちも、経済的資源が無限に存在するわけではない社会では、この格率は不完全なしかたでしか適用されえないということ認識しておく必要がある。とはいえ、たとえ不完全な、あるいは、《ひどく》不完全なしかたであろうとも、ともかくこの格率が適用されないかぎり、私たちは次のような生活様式を維持することはできないだろう。すなわち、〔みずからの取り分を確保するうえで〕功績に訴えることとニーズに訴えることのいずれもが効果的である点に特徴をもつ生活様式を、それゆえ、自立した人々と依存的な人々の双方にとっての、また双方のための正義に特徴をもつ生活様式を維持することはできないだろう。

第三に、そうした社会の政治機構は、自立した実践的推論能力を備えた人々と、そうした推論能力を限定的にしか備えていないか、まったく備えていない人々のいずれもが、右に述べたような正義の諸規範が要求していることは何かをめぐって交わされるコミュニティ内の熟議において、意見を表明しうるようなものでなければならない。そして、後者の人々についていえば、彼らがそのようなしかたで意見を表明しうるのは、彼らの代理人を務める能力と意志をもつ他者が存在するとともに、当該政治体制の中でそうした代理人の役割に公的な地位が付与されている場合だけである。

それゆえ、ここで私が思い描いているのは、その社会の内部において次のことが当然視されているような政治社会である。すなわち、障碍に見舞われ、他者に依存せざるをえない事態は、私たちの誰もがその人生の折々に体験することであり、しかも一人ひとりの個人がそのような事態をどの程度体験することになるかはあらかじめ予測不可能であるということ。また、そうであるがゆえに、障碍をもつ人々が彼らのニーズを適切に表明できること、また、そうしたニーズが適切なしかたで満たされることは、ある特定の集団だけがその恩恵を受けるような特殊な利益ではなく、むしろ、その政治社会全体にとっての利益であり、その社会で共通善とみなされているものの不可欠な要素をなす利益であるということ。これらのことが当然視されているような政治社会である。だとすれば、そのようなしかたで理解された共通善を達成するために必要な諸々の構造を備えた社会とは、いかなる種類の社会であろうか。」

(アラスデア・マッキンタイア(1929-),『依存的な理性的動物』,第11章 共通善の政治的・社会的構造,pp.185-187,法政大学出版局(2018),高島和哉(訳))

(索引:個人的な善,共通善,熟議を通じた意思決定)

|

(出典:wikipedia)

「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」

「私たちヒトは、多くの種類の苦しみ[受苦]に見舞われやすい[傷つきやすい]存在であり、私たちのほとんどがときに深刻な病に苦しんでいる。私たちがそうした苦しみにいかに対処しうるかに関して、それは私たち次第であるといえる部分はほんのわずかにすぎない。私たちがからだの病気やけが、栄養不良、精神の欠陥や変調、人間関係における攻撃やネグレクトなどに直面するとき、〔そうした受苦にもかかわらず〕私たちが生き続け、いわんや開花しうるのは、ほとんどの場合、他者たちのおかげである。そのような保護と支援を受けるために特定の他者たちに依存しなければならないことがもっとも明らかな時期は、幼年時代の初期と老年期である。しかし、これら人生の最初の段階と最後の段階の間にも、その長短はあれ、けがや病気やその他の障碍に見舞われる時期をもつのが私たちの生の特徴であり、私たちの中には、一生の間、障碍を負い続ける者もいる。」(中略)「道徳哲学の書物の中に、病気やけがの人々やそれ以外のしかたで能力を阻害されている〔障碍を負っている〕人々が登場することも《あるにはある》のだが、そういう場合のほとんどつねとして、彼らは、もっぱら道徳的行為者たちの善意の対象たりうる者として登場する。そして、そうした道徳的行為者たち自身はといえば、生まれてこのかたずっと理性的で、健康で、どんなトラブルにも見舞われたことがない存在であるかのごとく描かれている。それゆえ、私たちは障碍について考える場合、「障碍者〔能力を阻害されている人々〕」のことを「私たち」ではなく「彼ら」とみなすように促されるのであり、かつて自分たちがそうであったところの、そして、いまもそうであるかもしれず、おそらく将来そうなるであろうところの私たち自身ではなく、私たちとは区別されるところの、特別なクラスに属する人々とみなすよう促されるのである。」(アラスデア・マッキンタイア(1929-),『依存的な理性的動物』,第1章 傷つきやすさ、依存、動物性,pp.1-2,法政大学出版局(2018),高島和哉(訳))

(索引:)

アラスデア・マッキンタイア(1929-)

マッキンタイアの関連書籍(amazon)

検索(マッキンタイア)

依存的な理性的動物< 叢書・ウニベルシタス < 法政大学出版局

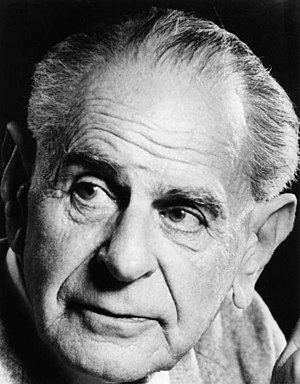

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。

「一般に、ものごとを精確に見出されるがままにしておくべき理由は、たしかに何もない。われわれは、ものごとの置かれた状況を少し整理したり、地図をあちこち修正したり、境界や区分をなかり別様に引いたりしたくなるかもしれない。しかしそれでも、次の諸点を常に肝に銘じておくことが賢明である。

「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」

「ヴィーコはわれわれに、異質の文化を理解することを教えています。その意味では、彼は中世の思想家とは違っています。ヘルダーはヴィーコよりももっとはっきり、ギリシャ、ローマ、ジュデア、インド、中世ドイツ、スカンディナヴィア、神聖ローマ帝国、フランスを区別しました。人々がそれぞれの生き方でいかに生きているかを理解できるということ――たとえその生き方がわれわれの生き方とは異なり、たとえそれがわれわれにとっていやな生き方で、われわれが非難するような生き方であったとしても――、その事実はわれわれが時間と空間を超えてコミュニケートできるということを意味しています。われわれ自身の文化とは大きく違った文化を持つ人々を理解できるという時には、共感による理解、洞察力、感情移入(Einfühlen)――これはヘルダーの発明した言葉です――の能力がいくらかあることを暗に意味しているのです。このような文化がわれわれの反発をかう者であっても、想像力で感情移入をすることによって、どうして他の文化に属する人々――われわれ似たもの同士(nos semblables)――がその思想を考え、その感情を感じ、その目標を追求し、その行動を行うことができるのかを認識できるのです。」

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「決定的に重要な問題は、新しい理論がベンサムがブラックストーンの理論について行なった次のような批判を回避できるかどうかです。つまりブラックストーンの理論は、裁判官が実定法の背後に実際にある法を発見するという誤った偽装の下で、彼自身の個人的、道徳的、ないし政治的見解に対してすでに「在る法」としての表面的客観性を付与することを可能にするフィクションである、という批判です。すべては、ここでは正当に扱うことができませんでしたが、ドゥオーキン教授が強力かつ緻密に行なっている主張、つまりハード・ケースが生じる時、潜在している法が何であるかについての、同じようにもっともらしくかつ同じように十分根拠のある複数の説明的仮説が出てくることはないであろうという主張に依拠しているのです。これはまだこれから検討されねばならない主張であると思います。

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「観照の対象となるような事物への知的関心を引き起こすのに十分なほどの精神的教養が文明国家に生まれてきたすべての人に先験的にそなわっていないと考える理由はまったくない。同じように、いかなる人間も自分自身の回りの些細な個人的なことにしかあらゆる感情や配慮を向けることのできない自分本位の利己主義者であるとする本質的な必然性もない。これよりもはるかに優れたものが今日でもごく一般的にみられ、人間という種がどのように作られているかということについて十分な兆候を示している。純粋な私的愛情と公共善に対する心からの関心は、程度の差はあるにしても、きちんと育てられてきた人なら誰でももつことができる。」(中略)「貧困はどのような意味においても苦痛を伴っているが、個人の良識や慎慮と結びついた社会の英知によって完全に絶つことができるだろう。人類の敵のなかでもっとも解決困難なものである病気でさえも優れた肉体的・道徳的教育をほどこし有害な影響を適切に管理することによってその規模をかぎりなく縮小することができるだろうし、科学の進歩は将来この忌まわしい敵をより直接的に克服する希望を与えている。」(中略)「運命が移り変わることやその他この世での境遇について失望することは、主として甚だしく慎慮が欠けていることか、欲がゆきすぎていることか、悪かったり不完全だったりする社会制度の結果である。すなわち、人間の苦悩の主要な源泉はすべて人間が注意を向け努力することによってかなりの程度克服できるし、それらのうち大部分はほとんど完全に克服できるものである。これらを取り除くことは悲しくなるほどに遅々としたものであるが――苦悩の克服が成し遂げられ、この世界が完全にそうなる前に、何世代もの人が姿を消すことになるだろうが――意思と知識さえ不足していなければ、それは容易になされるだろう。とはいえ、この苦痛との戦いに参画するのに十分なほどの知性と寛大さを持っている人ならば誰でも、その役割が小さくて目立たない役割であったとしても、この戦いそれ自体から気高い楽しみを得るだろうし、利己的に振る舞えるという見返りがあったとしても、この楽しみを放棄することに同意しないだろう。」

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。

「文句なしに、幸福な生は善であり、不幸な生は悪なのだ、という点に再三私は立ち返ってくる。そして《今》私が、《何故》私はほかでもなく幸福に生きるべきなのか、と自問するならば、この問は自ら同語反復的な問題提起だ、と思われるのである。即ち、幸福な生は、それが唯一の正しい生《である》ことを、自ら正当化する、と思われるのである。

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「160億年の進化を経て発達した皮質ニューロンのネットワークが提供する情報処理の豊かさは、現在の私たちの想像の範囲を超える。ニューロンの状態は、部分的に自律的な様態で絶えず変動しており、その人独自の内的世界を作り上げている。ニューロンは、同一の感覚入力が与えられても、その時の気分、目標、記憶などによって異なったあり方で反応する。また、意識の神経コードも脳ごとに異なる。私たちは皆、色、形状、動きなどに関して、神経コードの包括的な一覧を共有するが、それを実現する組織の詳細は、人によって異なる様態で脳を彫琢する、長い発達の過程を通じて築かれる。そしてその過程では、個々シナプスが選択されたり除去されたりしながら、その人独自のパーソナリティーが形成されていく。

「160億年の進化を経て発達した皮質ニューロンのネットワークが提供する情報処理の豊かさは、現在の私たちの想像の範囲を超える。ニューロンの状態は、部分的に自律的な様態で絶えず変動しており、その人独自の内的世界を作り上げている。ニューロンは、同一の感覚入力が与えられても、その時の気分、目標、記憶などによって異なったあり方で反応する。また、意識の神経コードも脳ごとに異なる。私たちは皆、色、形状、動きなどに関して、神経コードの包括的な一覧を共有するが、それを実現する組織の詳細は、人によって異なる様態で脳を彫琢する、長い発達の過程を通じて築かれる。そしてその過程では、個々シナプスが選択されたり除去されたりしながら、その人独自のパーソナリティーが形成されていく。

「アストロサイトは、脳の広大な領域を受け持っている。一個のオリゴデンドロサイトは、多数の軸索を被覆している。ミクログリアは、脳内の広い範囲を自由に動き回る。アストロサイトは一個で、10万個ものシナプスを包み込むことができる。」(中略)「グリアが利用する細胞間コミュニケーションの化学的シグナルは、広く拡散し、配線で接続されたニューロン結合を超えて働いている。こうした特徴は、点と点をつなぐニューロンのシナプス結合とは根本的に異なる、もっと大きなスケールで脳内の情報処理を制御する能力を、グリアに授けている。このような高いレベルの監督能力はおそらく、情報処理や認知にとって大きな意義を持っているのだろう。」(中略)「アストロサイトは、ニューロンのすべての活動を傍受する能力を備えている。そこには、イオン流動から、ニューロンの使用するあらゆる神経伝達物質、さらには神経修飾物質(モジュレーター)、ペプチド、ホルモンまで、神経系の機能を調節するさまざまな物質が網羅されている。グリア間の交信には、神経伝達物質だけでなく、ギャップ結合やグリア伝達物質、そして特筆すべきATPなど、いくつもの通信回線が使われている。」(中略)「アストロサイトは神経活動を感知して、ほかのアストロサイトと交信する。その一方で、オリゴデンドロサイトやミクログリア、さらには血管細胞や免疫細胞とも交信している。グリアは包括的なコミュニケーション・ネットワークの役割を担っており、それによって脳内のあらゆる種類(グリア、ホルモン、免疫、欠陥、そしてニューロン)の情報を、文字どおり連係させている。」

「アストロサイトは、脳の広大な領域を受け持っている。一個のオリゴデンドロサイトは、多数の軸索を被覆している。ミクログリアは、脳内の広い範囲を自由に動き回る。アストロサイトは一個で、10万個ものシナプスを包み込むことができる。」(中略)「グリアが利用する細胞間コミュニケーションの化学的シグナルは、広く拡散し、配線で接続されたニューロン結合を超えて働いている。こうした特徴は、点と点をつなぐニューロンのシナプス結合とは根本的に異なる、もっと大きなスケールで脳内の情報処理を制御する能力を、グリアに授けている。このような高いレベルの監督能力はおそらく、情報処理や認知にとって大きな意義を持っているのだろう。」(中略)「アストロサイトは、ニューロンのすべての活動を傍受する能力を備えている。そこには、イオン流動から、ニューロンの使用するあらゆる神経伝達物質、さらには神経修飾物質(モジュレーター)、ペプチド、ホルモンまで、神経系の機能を調節するさまざまな物質が網羅されている。グリア間の交信には、神経伝達物質だけでなく、ギャップ結合やグリア伝達物質、そして特筆すべきATPなど、いくつもの通信回線が使われている。」(中略)「アストロサイトは神経活動を感知して、ほかのアストロサイトと交信する。その一方で、オリゴデンドロサイトやミクログリア、さらには血管細胞や免疫細胞とも交信している。グリアは包括的なコミュニケーション・ネットワークの役割を担っており、それによって脳内のあらゆる種類(グリア、ホルモン、免疫、欠陥、そしてニューロン)の情報を、文字どおり連係させている。」

「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」

「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」