衝動を制御する方法

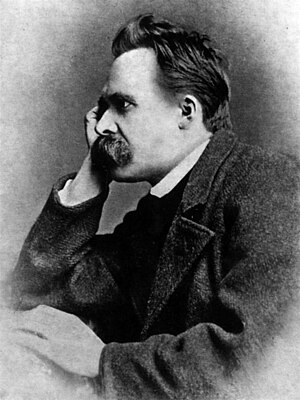

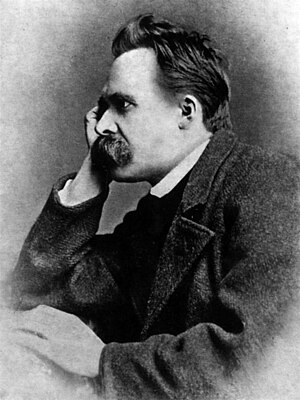

【衝動の制御:(a)機会を避け、衝動を弱める,(b)厳しい規則を衝動に植えこむ,(c)衝動に身を任せ飽満と嫌悪を獲得する,(d)全身的な衰弱と虚脱で衝動を弱める,(e)苦痛を与える連想を衝動に結びつける,(f)力を他の衝動に転移する(フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900))】衝動

(1)別の衝動の存在

衝動の激しさに対して苦しみを認めるということは、さらに激しい別な衝動が存在することを示している。それは、安息への衝動、恥辱や別の悪い結果への恐怖、愛などである。

(2)知性の発動

あるいは、また、われわれの知性が味方しなければならない、ひとつの戦いがさし迫っていることを示している。

(3)衝動の激しさを押さえるための、本質的に異なった6つの方法

(a)機会を避け、衝動を弱める

衝動を満足させる機会を避け、衝動を弱め、乾涸びるようにする。

(b)厳しい規則を衝動に植えこむ

衝動を満足させるときの厳しい規則的な秩序を法則にする。

(c)衝動に身を任せ飽満と嫌悪を獲得する

わざと衝動の荒々しい奔放な満足に身を委ね、それで嫌悪を収穫し、この嫌悪によって衝動に打ち勝つ力を手に入れる。

(d)全身的な衰弱と虚脱で衝動を弱める

肉体と精神の組織全体を、弱め抑制することに耐え、激しい衝動を弱める。

(e)苦痛を与える連想を衝動に結びつける

知的な戦略がある。何らかの非常に苦痛を与える考え、たとえば恥辱や悪い結果などを、満足とかたく結びつける練習をし、連想を完成させる。たとえば、個々の興奮が全体的な態度と理性の秩序よりも優勢になることを、侮辱を感じるようにさせる。

(f)力を他の衝動に転移する

何らかのとくに骨の折れる仕事を自分に課すか、あるいはわざと新しい刺戟と楽しみに服従し、思想や肉体の力の働きを別な軌道に導く。すなわち、力の転位。知っている他のすべての衝動に、一時的な鼓舞と祝祭期を与える方法もある。

「《自制と節制とその究極の動機》。―――衝動の激しさを押さえるのに、本質的に異なった六つの方法より以上は見つからない。

第一に、衝動を満足させる機会を避け、不満足が長く、だんだん長く続くことによって、衝動を弱め、乾涸びるようにすることができる。

第二に、衝動を満足させるときの厳しい規則的な秩序を法則にすることができる。こういう風にして、衝動そのものの中に規則を持ち込み、衝動の干満を確実な時間的限界の中に閉じこめることによって、もはや衝動からわずらわされることのない中間時が獲得される。―――そしてそこからおそらく第一の方法に移ってゆくことができるであろう。

第三に、わざと衝動の荒々しい奔放な満足に身を委ね、それで嫌悪を収穫し、この嫌悪によって衝動に打ち勝つ力を手に入れることができる。馬を追いつめて殺し、そのとき自分も首の骨を折るような―――残念ながらこうした試みにおいてはこれが通例である―――騎手と競争しないことが前提であるが。

第四に、知的な戦略がある。つまり、何らかの非常に苦痛を与える考えを一般に満足とかたく結びつけ、若干練習したあとで、満足したという考えがいつも直ちにそれ自身非常に苦痛を与えるものとして感じられるようにすることである(たとえばキリスト教徒が、性的享楽にあたって悪魔の接近と嘲笑を、復讐心からの殺人に対して永遠の地獄の罰を、またたとえば、金銭の窃盗犯に対して彼から最も尊敬される人間たちの眼にうかぶ軽蔑だけを考えることに馴れている場合。

あるいは多くの者がすでに百回も、自殺への激しい欲望に対して親類や友人が悲嘆し自責するという考えを対立させ、それによって浮動する人生に身を支えて来た場合。―――今やこれらの考えが彼の心の中で次々に原因と結果のように相次いで起こる)。

たとえばバイロン卿や、ナポレオンのように人間の誇りが激昂し、ひとつひとつの興奮が全体的な態度と理性の秩序よりも優勢になることを侮辱を感じるときもまた、これに属する。

ここからさらに、衝動を専制君主化させて、それをいわば軋らせる習慣と楽しみが生じる。(「私は何らかの食欲の奴隷になることを望まない」―――とバイロンは日記に記した。)

第五に、何らかのとくに骨の折れる仕事を自分に課すか、あるいはわざと新しい刺戟と楽しみに服従し、こうして思想や肉体の力の働きを別な軌道に導くことによって、多くの力の転位が行なわれる。

他の衝動を一時的に奨励し、それが満足する機会を多く与え、こうしてそれを、そうでないなら激しさが重荷になった衝動が意のままにするであろうあの力の濫費者にするときも、やはり結果は全く同じことになる。

いろいろな人はまた、彼が知っている他のすべての衝動に一時的な鼓舞と祝祭期を与え、専制君主が自分ひとり占めにしようと思う飼料を食いつくせと命じることによって、専制君主を演じたいと思うひとつひとつの衝動を抑制することもよく心得ている。

最後に第六として、肉体と精神の組織《全体》を弱め抑制することに耐え、それを合理的と思う者は、ひとつひとつの激しい衝動を弱める目標にもとよりこれと同様にして到達する。

たとえば苦行者のように、その感覚を飢え疲れさせ、しかも同時にもちろんその強壮さも時折はその知性も一緒に飢え疲れさせて駄目にする人のやり口のように。

―――したがって、機会を避けること、規則を衝動に植えこむこと、衝動に対する飽満と嫌悪を生み出すこと。苦悩を与える思想(恥辱や悪い結果や、あるいは侮辱された誇りのような)の連想を完成すること。次に力の転位。最後に全身的な衰弱と虚脱。

―――これが六つの方法である。しかし一般に衝動の激しさに打ち勝とうと《望むということ》は、われわれの力の及ぶところではない。

同様に、どんな方法を思いつくか、またこの方法で効果があがるかどうかということも、やはりわれわれの力の及ぶところではない。

むしろわれわれの知性は、この全過程において明白に、或る《別の衝動》の盲目的な道具であるにすぎない。この別の衝動は、安息への衝動であれ、恥辱や別の悪い結果への恐怖であれ、愛であれ、われわれをその激しさによって苦しませるものの《競争者》の一つなのである。

「われわれ」がそれゆえある衝動の激しさについて嘆いていると思っているのに、根柢においては、《ある別の衝動について嘆いている》衝動がある。すなわちそのような《激しさ》に対して苦しみを認めることは、同様に激しい衝動、あるいはさらに激しい別な衝動が存在することを、またわれわれの知性が味方しなければならないひとつの《戦い》がさし迫っていることを前提としている。」

(フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)『曙光 道徳的な偏見に関する思想』第二書、一〇九、ニーチェ全集7 曙光、pp.123-125、[茅野良男・1994])

(索引:衝動)

(出典:wikipedia)

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

幾千年の理性だけではなく―――幾千年の狂気もまた、われわれの身において突発する。継承者たることは、危険である。

今なおわれわれは、一歩また一歩、偶然という巨人と戦っている。そして、これまでのところなお不条理、無意味が、全人類を支配していた。

きみたちの精神ときみたちの徳とが、きみたちによって新しく定立されんことを! それゆえ、きみたちは戦う者であるべきだ! それゆえ、きみたちは創造する者であるべきだ!

認識しつつ身体はみずからを浄化する。認識をもって試みつつ身体はみずからを高める。認識する者にとって、一切の衝動は聖化される。高められた者にとって、魂は悦ばしくなる。

医者よ、きみ自身を救え。そうすれば、さらにきみの患者をも救うことになるだろう。自分で自分をいやす者、そういう者を目の当たり見ることこそが、きみの患者にとって最善の救いであらんことを。

いまだ決して歩み行かれたことのない千の小道がある。生の千の健康があり、生の千の隠れた島々がある。人間と人間の大地とは、依然として汲みつくされておらず、また発見されていない。

目を覚ましていよ、そして耳を傾けよ、きみら孤独な者たちよ! 未来から、風がひめやかな羽ばたきをして吹いてくる。そして、さとい耳に、よい知らせが告げられる。

きみら今日の孤独者たちよ、きみら脱退者たちよ、きみたちはいつの日か一つの民族となるであろう。―――そして、この民族からして、超人が〔生ずるであろう〕。

まことに、大地はいずれ治癒の場所となるであろう! じじつ大地の周辺には、早くも或る新しい香気が漂っている。治癒にききめのある香気が、―――また或る新しい希望が〔漂っている〕!」

(フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)『このようにツァラトゥストラは語った』第一部、(二二)贈与する徳について、二、ニーチェ全集9 ツァラトゥストラ(上)、pp.138-140、[吉沢伝三郎・1994])

フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)

ニーチェの関連書籍(amazon)

検索(ニーチェ)

(フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)『曙光 道徳的な偏見に関する思想』第二書、一〇九、ニーチェ全集7 曙光、pp.123-125、[茅野良男・1994])

(索引:衝動)

|

(出典:wikipedia)

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!

「精神も徳も、これまでに百重にもみずからの力を試み、道に迷った。そうだ、人間は一つの試みであった。ああ、多くの無知と迷いが、われわれの身において身体と化しているのだ!幾千年の理性だけではなく―――幾千年の狂気もまた、われわれの身において突発する。継承者たることは、危険である。

今なおわれわれは、一歩また一歩、偶然という巨人と戦っている。そして、これまでのところなお不条理、無意味が、全人類を支配していた。

きみたちの精神ときみたちの徳とが、きみたちによって新しく定立されんことを! それゆえ、きみたちは戦う者であるべきだ! それゆえ、きみたちは創造する者であるべきだ!

認識しつつ身体はみずからを浄化する。認識をもって試みつつ身体はみずからを高める。認識する者にとって、一切の衝動は聖化される。高められた者にとって、魂は悦ばしくなる。

医者よ、きみ自身を救え。そうすれば、さらにきみの患者をも救うことになるだろう。自分で自分をいやす者、そういう者を目の当たり見ることこそが、きみの患者にとって最善の救いであらんことを。

いまだ決して歩み行かれたことのない千の小道がある。生の千の健康があり、生の千の隠れた島々がある。人間と人間の大地とは、依然として汲みつくされておらず、また発見されていない。

目を覚ましていよ、そして耳を傾けよ、きみら孤独な者たちよ! 未来から、風がひめやかな羽ばたきをして吹いてくる。そして、さとい耳に、よい知らせが告げられる。

きみら今日の孤独者たちよ、きみら脱退者たちよ、きみたちはいつの日か一つの民族となるであろう。―――そして、この民族からして、超人が〔生ずるであろう〕。

まことに、大地はいずれ治癒の場所となるであろう! じじつ大地の周辺には、早くも或る新しい香気が漂っている。治癒にききめのある香気が、―――また或る新しい希望が〔漂っている〕!」

(フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)『このようにツァラトゥストラは語った』第一部、(二二)贈与する徳について、二、ニーチェ全集9 ツァラトゥストラ(上)、pp.138-140、[吉沢伝三郎・1994])

フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)

ニーチェの関連書籍(amazon)

検索(ニーチェ)

「160億年の進化を経て発達した皮質ニューロンのネットワークが提供する情報処理の豊かさは、現在の私たちの想像の範囲を超える。ニューロンの状態は、部分的に自律的な様態で絶えず変動しており、その人独自の内的世界を作り上げている。ニューロンは、同一の感覚入力が与えられても、その時の気分、目標、記憶などによって異なったあり方で反応する。また、意識の神経コードも脳ごとに異なる。私たちは皆、色、形状、動きなどに関して、神経コードの包括的な一覧を共有するが、それを実現する組織の詳細は、人によって異なる様態で脳を彫琢する、長い発達の過程を通じて築かれる。そしてその過程では、個々シナプスが選択されたり除去されたりしながら、その人独自のパーソナリティーが形成されていく。

「160億年の進化を経て発達した皮質ニューロンのネットワークが提供する情報処理の豊かさは、現在の私たちの想像の範囲を超える。ニューロンの状態は、部分的に自律的な様態で絶えず変動しており、その人独自の内的世界を作り上げている。ニューロンは、同一の感覚入力が与えられても、その時の気分、目標、記憶などによって異なったあり方で反応する。また、意識の神経コードも脳ごとに異なる。私たちは皆、色、形状、動きなどに関して、神経コードの包括的な一覧を共有するが、それを実現する組織の詳細は、人によって異なる様態で脳を彫琢する、長い発達の過程を通じて築かれる。そしてその過程では、個々シナプスが選択されたり除去されたりしながら、その人独自のパーソナリティーが形成されていく。

「アストロサイトは、脳の広大な領域を受け持っている。一個のオリゴデンドロサイトは、多数の軸索を被覆している。ミクログリアは、脳内の広い範囲を自由に動き回る。アストロサイトは一個で、10万個ものシナプスを包み込むことができる。」(中略)「グリアが利用する細胞間コミュニケーションの化学的シグナルは、広く拡散し、配線で接続されたニューロン結合を超えて働いている。こうした特徴は、点と点をつなぐニューロンのシナプス結合とは根本的に異なる、もっと大きなスケールで脳内の情報処理を制御する能力を、グリアに授けている。このような高いレベルの監督能力はおそらく、情報処理や認知にとって大きな意義を持っているのだろう。」(中略)「アストロサイトは、ニューロンのすべての活動を傍受する能力を備えている。そこには、イオン流動から、ニューロンの使用するあらゆる神経伝達物質、さらには神経修飾物質(モジュレーター)、ペプチド、ホルモンまで、神経系の機能を調節するさまざまな物質が網羅されている。グリア間の交信には、神経伝達物質だけでなく、ギャップ結合やグリア伝達物質、そして特筆すべきATPなど、いくつもの通信回線が使われている。」(中略)「アストロサイトは神経活動を感知して、ほかのアストロサイトと交信する。その一方で、オリゴデンドロサイトやミクログリア、さらには血管細胞や免疫細胞とも交信している。グリアは包括的なコミュニケーション・ネットワークの役割を担っており、それによって脳内のあらゆる種類(グリア、ホルモン、免疫、欠陥、そしてニューロン)の情報を、文字どおり連係させている。」

「アストロサイトは、脳の広大な領域を受け持っている。一個のオリゴデンドロサイトは、多数の軸索を被覆している。ミクログリアは、脳内の広い範囲を自由に動き回る。アストロサイトは一個で、10万個ものシナプスを包み込むことができる。」(中略)「グリアが利用する細胞間コミュニケーションの化学的シグナルは、広く拡散し、配線で接続されたニューロン結合を超えて働いている。こうした特徴は、点と点をつなぐニューロンのシナプス結合とは根本的に異なる、もっと大きなスケールで脳内の情報処理を制御する能力を、グリアに授けている。このような高いレベルの監督能力はおそらく、情報処理や認知にとって大きな意義を持っているのだろう。」(中略)「アストロサイトは、ニューロンのすべての活動を傍受する能力を備えている。そこには、イオン流動から、ニューロンの使用するあらゆる神経伝達物質、さらには神経修飾物質(モジュレーター)、ペプチド、ホルモンまで、神経系の機能を調節するさまざまな物質が網羅されている。グリア間の交信には、神経伝達物質だけでなく、ギャップ結合やグリア伝達物質、そして特筆すべきATPなど、いくつもの通信回線が使われている。」(中略)「アストロサイトは神経活動を感知して、ほかのアストロサイトと交信する。その一方で、オリゴデンドロサイトやミクログリア、さらには血管細胞や免疫細胞とも交信している。グリアは包括的なコミュニケーション・ネットワークの役割を担っており、それによって脳内のあらゆる種類(グリア、ホルモン、免疫、欠陥、そしてニューロン)の情報を、文字どおり連係させている。」

「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」

「バナナに手をのばすことならどんな類人猿にもできるが、星に手をのばすことができるのは人間だけだ。類人猿は森のなかで生き、競いあい、繁殖し、死ぬ――それで終わりだ。人間は文字を書き、研究し、創造し、探究する。遺伝子を接合し、原子を分裂させ、ロケットを打ち上げる。空を仰いでビッグバンの中心を見つめ、円周率の数字を深く掘り下げる。なかでも並はずれているのは、おそらく、その目を内側に向けて、ほかに類のない驚異的なみずからの脳のパズルをつなぎあわせ、その謎を解明しようとすることだ。まったく頭がくらくらする。いったいどうして、手のひらにのるくらいの大きさしかない、重さ3ポンドのゼリーのような物体が、天使を想像し、無限の意味を熟考し、宇宙におけるみずからの位置を問うことまでできるのだろうか? とりわけ畏怖の念を誘うのは、その脳がどれもみな(あなたの脳もふくめて)、何十億年も前にはるか遠くにあった無数の星の中心部でつくりだされた原子からできているという事実だ。何光年という距離を何十億年も漂ったそれらの粒子が、重力と偶然によっていまここに集まり、複雑な集合体――あなたの脳――を形成している。その脳は、それを誕生させた星々について思いを巡らせることができるだけでなく、みずからが考える能力について考え、不思議さに驚嘆する自らの能力に驚嘆することもできる。人間の登場とともに、宇宙はにわかに、それ自身を意識するようになったと言われている。これはまさに最大の謎である。」

「みなさんは、行為の理解はまさにその性質のゆえに、潜在的に共有される行為空間を生み出すことを覚えているだろう。それは、模倣や意図的なコミュニケーションといった、しだいに複雑化していく相互作用のかたちの基礎となり、その相互作用はますます統合が進んで複雑化するミラーニューロン系を拠り所としている。これと同様に、他者の表情や動作を知覚したものをそっくり真似て、ただちにそれを内臓運動の言語でコードする脳の力は、方法やレベルは異なっていても、私たちの行為や対人関係を具体化し方向づける、情動共有のための神経基盤を提供してくれる。ここでも、ミラーニューロン系が、関係する情動行動の複雑さと洗練の度合いに応じて、より複雑な構成と構造を獲得すると考えてよさそうだ。

「みなさんは、行為の理解はまさにその性質のゆえに、潜在的に共有される行為空間を生み出すことを覚えているだろう。それは、模倣や意図的なコミュニケーションといった、しだいに複雑化していく相互作用のかたちの基礎となり、その相互作用はますます統合が進んで複雑化するミラーニューロン系を拠り所としている。これと同様に、他者の表情や動作を知覚したものをそっくり真似て、ただちにそれを内臓運動の言語でコードする脳の力は、方法やレベルは異なっていても、私たちの行為や対人関係を具体化し方向づける、情動共有のための神経基盤を提供してくれる。ここでも、ミラーニューロン系が、関係する情動行動の複雑さと洗練の度合いに応じて、より複雑な構成と構造を獲得すると考えてよさそうだ。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「こうした結果によって、行為へと至る自発的プロセスにおける、意識を伴った意志と自由意志の役割について、従来とは異なった考え方が導き出されます。私たちが得た結果を他の自発的な行為に適用してよいなら、意識を伴った自由意志は、私たちの自由で自発的な行為を起動してはいないということになります。その代わり、意識を伴う自由意志は行為の成果や行為の実際のパフォーマンスを制御することができます。この意志によって行為を進行させたり、行為が起こらないように拒否することもできます。意志プロセスから実際に運動行為が生じるように発展させることもまた、意識を伴った意志の活発な働きである可能性があります。意識を伴った意志は、自発的なプロセスの進行を活性化し、行為を促します。このような場合においては、意識を伴った意志は受動的な観察者にはとどまらないのです。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。

「あらゆる合理的討論、つまり、真理探究に奉仕するあらゆる討論の基礎にある原則は、本来、《倫理的な》原則です。そのような原則を3つ述べておきましょう。 「私は国家の役割について考えている。ニナが福祉国家の恩恵を受けて最後まで尊厳をもって過ごせたように、国家というのは一人の尊厳を守ることのできる力をもつ。それと同時に、今回の難民危機に見るように多くの人の命を奪うことができる力ももっている。

「私は国家の役割について考えている。ニナが福祉国家の恩恵を受けて最後まで尊厳をもって過ごせたように、国家というのは一人の尊厳を守ることのできる力をもつ。それと同時に、今回の難民危機に見るように多くの人の命を奪うことができる力ももっている。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「批判的思考の課題は「過去を保存することではなく、過去の希望を救済することである」というアドルノの教えは、その今日的な問題性をいささかなりとも失ってはいない。しかしまさしくその教えが今日的な問題性を持つのが急激に変化した状況においてであるがゆえに、批判的思考は、その課題を遂行するために、絶え間ない再考を必要とするものとなる。その再考の検討課題として、二つの主題が最高位に置かれなければならない。

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「実のところ、正面切っていう社会学者はいないが、しかしすべての社会学の理論が、人間は生来的に(すなわち生物学的という意味で)《社会的》であるとする暗黙の前提に基づいている。事実、草創期の社会学者を大いに悩ませた難問――疎外、利己主義、共同体の喪失のような病理状態をめぐる問題――は、人間が集団構造への組み込みを強く求める欲求によって動かされている、高度に社会的な被造物であるとする仮定に準拠してきた。パーソンズ後の時代における社会学者たちの、不平等、権力、強制などへの関心にもかかわらず、現代の理論も強い社会性の前提を頑なに保持している。もちろんこの社会性については、さまざまに概念化される。たとえば存在論的安全と信頼(Giddens,1984)、出会いにおける肯定的な感情エネルギー(Collins,1984,1988)、アイデンティティを維持すること(Stryker,1980)、役割への自己係留(R. Turner,1978)、コミュニケーション的行為(Habermas,1984)、たとえ幻想であれ、存在感を保持すること(Garfinkel,1967)、モノでないものの交換に付随しているもの(Homans,1961;Blau,1964)、社会結合を維持すること(Scheff,1990)、等々に対する欲求だとされている。」(中略)「しかしわれわれの分析から帰結する一つの結論は、巨大化した脳をもつヒト上科の一員であるわれわれは、われわれの遠いイトコである猿と比べた場合にとくに、生まれつき少々個体主義的であり、自由に空間移動をし、また階統制と厳格な集団構造に抵抗しがちであるということだ。集団の組織化に向けた選択圧は、ヒト科――アウストラロピテクス、ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、そしてホモ・サビエンス――が広く開けた生態系に適応したとき明らかに強まったが、しかしこのとき、これらのヒト科は類人猿の生物学的特徴を携えていた。」

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」

「国家が経済を規制しているのか、それとも経済が国家に権限をさずけているのかということは、この両者の実体が変えられぬかぎりは、重要な問題ではない。国家の各種の組織がより自由に、そして経済のそれらがより公正になるかどうかということが重要なのだ。しかしこのことも、ここで問われている真実なる生命という問題にとっては重要ではない。諸組織は、それら自体からしては自由にも公正にもなり得ないのである。決定的なことは、精神が、《汝》を言う精神、応答する精神が生きつづけ現実として存在しつづけるかどうかということ、人間の社会生活のなかに撒入されている精神的要素が、これからもずっと国家や経済に隷属させられたままであるか、それとも独立的に作用するようになるかどうかということであり、人間の個人生活のうちになおも持ちこたえられている精神的要素が、ふたたび社会生活に血肉的に融合するかどうかということなのである。社会生活がたがいに無縁な諸領域に分割され、《精神生活》もまたその領域のうちのひとつになってしまうならば、社会への精神の関与はむろんおこなわれないであろう。これはすなわち、《それ》の世界のなかに落ちこんでしまった諸領域が、《それ》の専制に決定的にゆだねられ、精神からすっかり現実性が排除されるということしか意味しないであろう。なぜなら、精神が独立的に生のなかへとはたらきかけるのは決して精神それ自体としてではなく、世界との関わりにおいて、つまり、《それ》の世界のなかへ浸透していって《それ》の世界を変化させる力によってだからである。精神は自己のまえに開かれている世界にむかって歩みより、世界に自己をささげ、世界を、また世界との関わりにおいて自己を救うことができるときにこそ、真に《自己のもとに》あるのだ。その救済は、こんにち精神に取りかわっている散漫な、脆弱な、変質し、矛盾をはらんだ理知によっていったいはたされ得ようか。いや、そのためにはこのような理知は先ず、精神の本質を、《汝を言う能力》を、ふたたび取り戻さねばならないであろう。」